1 工程概况

南京地铁5号线诚信大道站主体为地下3层车站,其中K5+142.322~K5+360.782里程范围负一、负二层有大面积外挂结构,另设置联络线。车站3层结构标准段宽度22.85m,外包长度292.4m,标准段基坑深度23.8m,两端盾构井基坑深度25.75m。车站外挂负二层结构宽度40.75~82.7m,基坑深度16.63m。车站主体地下三层段基坑采用1000mm厚地下连续墙,地下二层段基坑(局部联络线)采用800mm厚地下连续墙。车站共设计5道支撑,第一道~第三道支撑采用混凝土支撑,第四~第五道支撑采用钢管支撑。车站主体结构总体平面图如图1所示。

图1 车站总体平面图

2 工程地质及水文地质条件

车站范围工程地质特征如表1所示,车站地质剖面图如图2所示。

表1 车站范围工程地质特征

本工点地下水主要为孔隙潜水,局部分布有弱承压水。其中孔隙潜水主要赋存于①1杂填土、①2素填土及②层新近沉积土中。弱承压水主要分布在③2c-d2-3粉土夹粉砂、③4e砂砾土中,弱承压水含水层厚度相对较小。其余土层属于微透水~不透水层,为相对隔水层。

图2 车站地质纵剖图

3 基坑降水方案设计

结合车站实际情况,地下水处理对潜水采用疏干降水,对本工程基坑开挖存在影响的承压含水层③2c-d2-3粉土夹粉砂、③4e砂砾土层承压水采用降压降水。

3.1 疏干井设计

基坑开挖范围内②2b4淤泥质粉质黏土层具有厚度较大、含水量高、不透水的特点,故本工程采用复加真空的疏干降水井。根据相关经验,降水井在淤泥质粉质黏土层采用全断面滤水管(图3),平面布置按照单井疏干面积150m2/口进行布置。本工程基坑面积约13500m2,需布置90口降水井。考虑到基坑内存在数量不少的格构柱桩,再叠加降水井数量,坑内障碍物略多,不利于基坑内挖土作业。

根据本工程围护结构设计特点,特对疏干降水井设计进行优化。本工程深基坑第一~第三道支撑采用混凝土支撑,优化后的疏干降水井井管在第二、第三道混凝土下方部位采用无滤水管的密闭井管。当施工至混凝土支撑施工标高,割除上部疏干井井管后,在混凝土支撑养护阶段,仍能提供复加真空条件,大大提高疏干效率。

优化后的疏干降水井按照单井降水面积300m2/口进行布置,需布置45口降水井。优化后疏干降水井结构如图4所示。

图3 原始设计疏干井结构

图4 优化后的疏干井结构

3.2 降压井设计

3.2.1 基坑底板抗承压水突涌稳定性计算

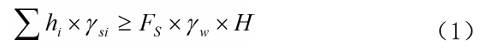

基坑在承压水作用下稳定性验算应根据土体自重压力与承压水头压力相平衡,并考虑安全系数。为保证基坑开挖过程中基坑底板的安全稳定,必须保证承压含水层顶板上土层重力大于承压水头压力。计算公式如式(1):

式中:hi—基坑底至承压含水层顶板之间第i层土层厚度,m;

γsi—基坑底至承压含水层顶板之间第i层土的重度,kN/m3;

FS—抗承压水突涌稳定性安全系数,一般取1.10;

γw—水的重度,取10kN/m3;

H—高于承压含水层顶板的承压水。

对承压水层进行基坑底板抗承压水突涌稳定性计算,初始水头按标高+6.16m考虑。根据车站主体结构开挖深度及水文地质条件的差异,将车站分段、分块进行抗承压水突涌稳定性计算,车站分段、分块情况及抗承压水突涌稳定性计算结果如表2所示。

表2 基坑底板抗承压水突涌稳定性计算

3.2.2 降压井结构设计

本工程地下连续墙趾进入K2c-3强-中风化泥质粉砂岩(局部K2c-2强风化泥质粉砂岩),理论上封闭承压水层基坑内外水力联系。根据工程水文地质条件,考虑围护缺陷及岩层裂隙水影响,本工程主体基坑需要对③2c-d2-3粉土夹粉砂、③4e砂砾土层承压水进行降压降水。降压井设置为承压含水层完整井,井底位于含水层底,井深34m。降压井结构如图5所示。降压井根据相关经验按照15~20m间距布置,常规车站基坑宽度约20m,单口井降水影响面积约为300~400m2,初步设计布置35口降压井。由于本车站为异形车站,具体降压井降水影响面积需根据降水试验结果确定。

图5 降压井结构剖面图

本工程基坑周边环境复杂,存在大量建筑物、河流及桥台,特在靠近基坑附近的建筑物、河流、桥台等处布置水位观测井,共布置4口,井深同坑内降压降水井。坑外观测井距离基坑地下连续墙不小于2m。

3.2.3 降水试验

考虑本工程结构特殊性,为了确定弱承压水层初始水位等相关水文地质参数、实测降水井降水效果、分析地下连续墙止水封闭效果及优化前期降水设计,特在车站基坑承压水层最不利位置(东端头井地下三层位置)进行降水试验。

降水试验共分2个阶段,分别是单井试验及群井试验。单井试验测定实际水位,检验地下连续墙是否隔断承压水层;群井试验分阶段进行,确定群井抽水效果,确保水位降深满足基坑开挖施工要求,确定群井综合降水影响范围。降水试验区域降水井布置如图6所示。

图6 降水试验区域降水井布置图

3.2.3.1 单井试验

单井试验采用Y4抽水,Y1、Y2、Y3、G1(G1井位于坑外)作为观测井以确定水位联系。单井试验记录试验井Y4出水量,如图7所示;试验井Y4与观测井Y1、Y2、Y3、G1水位变化,如图8所示。单井试验最终水位记录如表3所示。

图7 单井试验试验井Y4出水量图

图8 单井试验水位观测图

表3 单井试验最终水位记录表

根据试验井Y4与观测井Y1、Y2、Y3水位下降趋势明显,能够证明单井抽水影响范围55.5m,降水水位达到安全需降水位的24%(不知道如何计算)。单井试验坑外观测井G1水位下降不大,证明该区域地下连续墙基本隔断含压水层。

3.2.3.2 群井试验

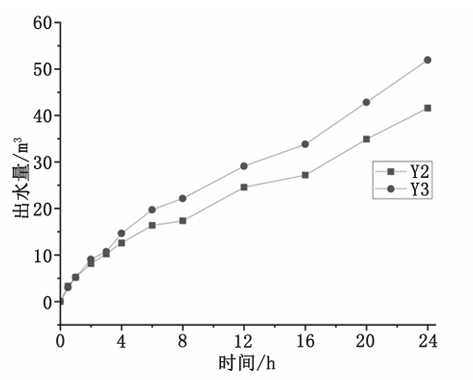

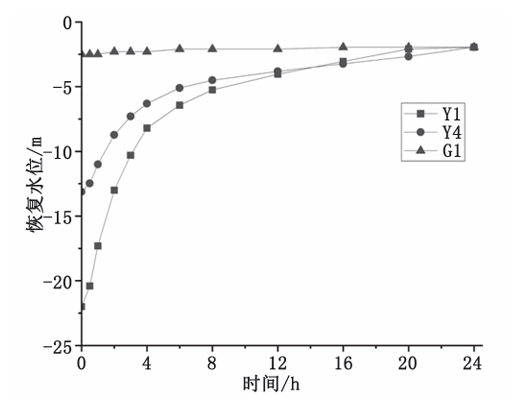

进行2次群井试验。第一次群井试验持续24h,采用Y2、Y3抽水,Y1、Y4、G1作为观测井。第一次群井试验记录试验井Y2、Y3出水量,如图9所示;观测井Y1、Y4、G1水位变化,如图10所示。在群井停止抽水结束后立即进行群井水位恢复观测,观测井Y1、Y4、G1水位变化如图11所示。第1次群井试验最终水位记录如表4所示。

图9 第1次群井试验试验井出水量图

图10 第1次群井试验观测井水位变化图

图11 第1次群井试验观测井水位恢复变化图

表4 第1次群井试验最终水位记录表

Y1、Y4两口观测井水位降深距离设计安全水位25.35m仍有差距。分析原因为:1)开启降压井数量不够;2)试验井Y2与观测井Y4相距55.5m,距离较远,由于西侧地层地下水补给,Y2井抽水对Y4井水位下降不能满足安全水位降深要求。群井水位恢复12h内,Y1井恢复水位18m(数据不知道怎么来的),Y4井恢复水位9.2m(同上),水位恢复速度较慢,说明该地层地下水补给量不大。坑外观测井G1水位下降不明显,趋于稳定。根据本次群井试验承压水位降深未达到安全水位,调整试验,进行第2次群井试验。

第2次群井试验持续24h,采用Y1、Y2、Y4抽水,Y3、G1作为观测井。第2次群井试验记录试验井Y1、Y2、Y4出水量,如图12所示;观测井Y3、G1水位变化及,如图13所示。第2次群井试验水位记录如表5所示。

图12 第2次群井试验试验井出水量图

图13 第2次群井试验观测井水位变化图

表5 第2次群井试验水位记录表

根据试验数据,观测井Y3最终水位降深为25.76m,满足安全需降水位25.35m要求。坑外观测井G1水位下降不明显,趋于稳定。

根据本次降水实验,证明地下连续墙隔断承压水层效果较好,对基坑外水位影响较小。在同时开启3口降压井时,降压井群井综合降水距离约为40m。根据本次降水试验结果的指导,降压井调整优化为16口。优化设计后的降水井平面布置图如图14所示。

图14 优化后的降水井平面布置图

降压井全部施工完成后,进行最终验证工作,降水区域所有观测井水位达到设计降深,满足施工需求。

4 结语

按照优化后的降水施工设计进行降水施工,在后续基坑开挖过程中降水效果良好,满足施工要求,也为今后深基坑施工积累了经验,主要有以下几点:

1)根据工程的围护结构特点,优化设计疏干降水井井管结构。在混凝土支撑施工作业面增加无滤水管的密闭井管,提高复加真空降水井的降水效果,提高施工经济性,为今后类似工程施工提供参考;

2)本工程通过进行降水试验,根据试验结果验证了降水方案的可行性,并优化了降水方案;

3)针对工程结构情况复杂、地下水丰富和地区,需严格做好实地进行降水试验,不可只依照工程地质及水文勘察报告进行盲目的方案设计。制定、实施符合工程特点、具有针对性的降水试验,检验降水设计的可行性。同时根据试验结果优化设计方案,提高施工经济性。

摘自《上海隧道》