1 工程概况

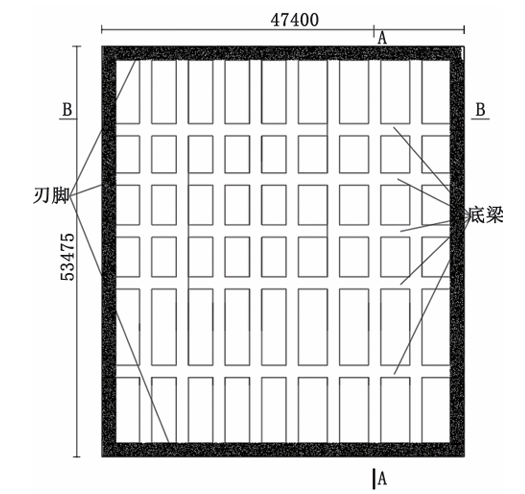

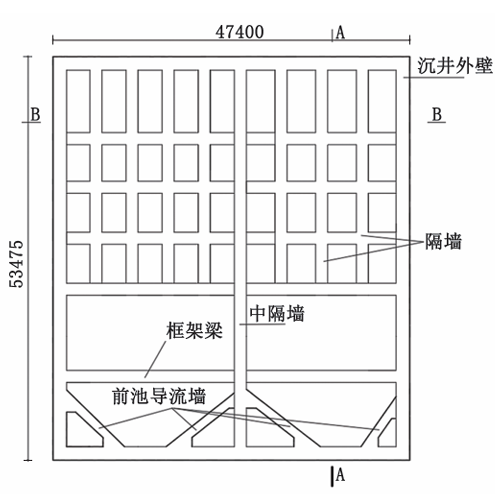

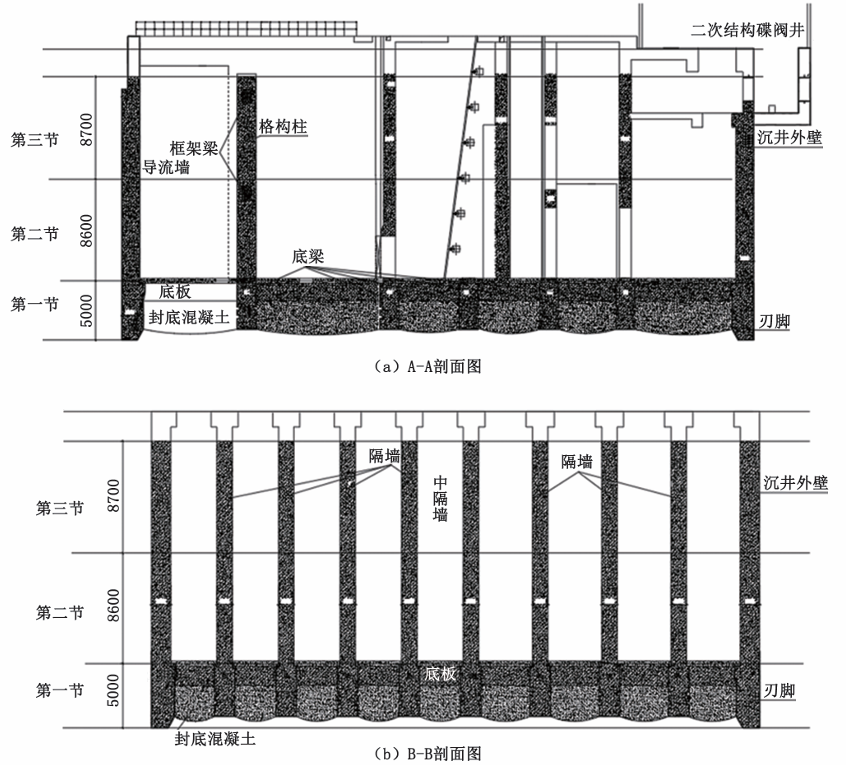

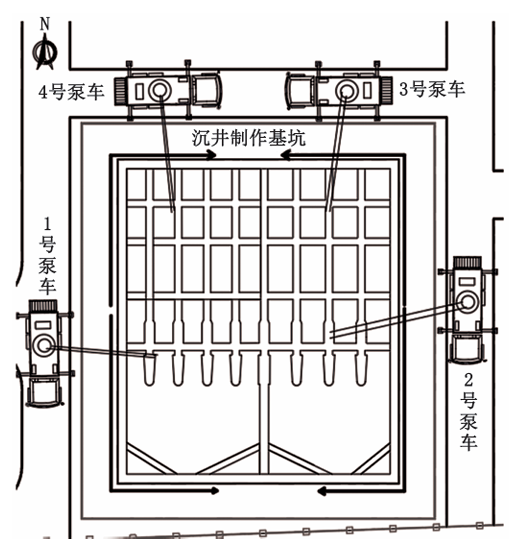

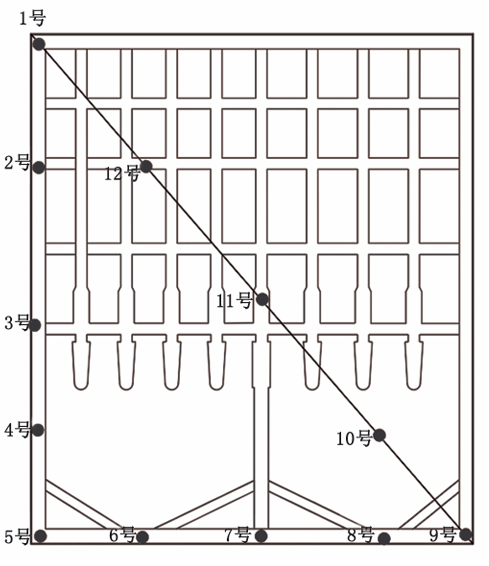

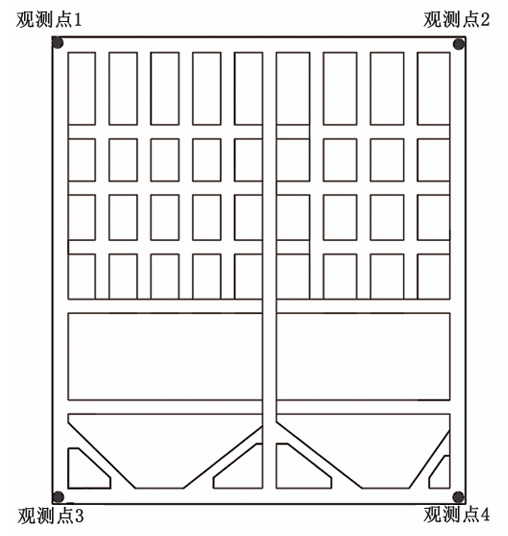

重燃海水取排水工程循泵房沉井结构平面尺寸为53.475m×47.4m,总高度22.3m,井壁厚度约1.5m,采用3节制作,一次排水下沉到位。结构制作流程为:沉井下沉到设计标高,完成封底后浇筑底板,再接高池体结构至设计顶标高。第一节浇筑外墙、底梁及刃脚,第二、三节浇筑包括前池导流墙、沉井外壁、隔墙、框架梁和中隔墙。平面图分别如图1、图2所示,图1中阴影部分为刃脚区域,其余为底梁。结构剖面图如图3,图3中阴影部分为沉井制作过程中需浇筑部位,未填充区域为蝶阀井及后期结构二次浇筑结构混凝土。

图1 第一节浇筑平面图

图2 第二、三节浇筑平面图

图3 循泵房沉井结构剖面图

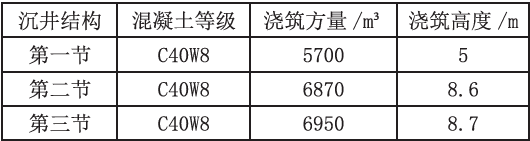

每节制作高度分别为5m,8.6m和8.7m,每节浇筑方量如表1所示。周边场地空旷,埋深3倍范围内无建(构)筑物、市政管线,下沉穿越土层①1层、①2、①3、④层、⑤层。

表1 各节浇筑方量及高度统计表

2 技术难点

施工过程中,由于混凝土强度等级高,采用的P.0.42.5水泥产生的水化热较高,容易导致混凝土内部温度上升,并且施工时段中正处于夏季,混凝土入模温度较高,从而进一步加剧混凝土内部升温,而由于普通钢筋无法抵抗这样的拉应力,因此出现了裂缝[1]。这些不利因素会导致混凝土在初凝的过程中形成内部高温,使结构更容易产生结构裂缝。

由于是沉井结构,底部为砂垫层,在承受上部结构包括钢管脚手架模板的重量后难免会产生沉降。而且本次泵房结构相比一般大体积混凝土结构较为复杂,在浇筑混凝土的过程中,混凝土的自重以及冲击模板造成的压力会进一步加剧这种变形,如果浇筑过程中各仓位的压力不一致将会导致整体结构产生偏移,对下一节沉井制作产生影响,偏移严重时需要采取措施进行纠偏,增加投入和工期,造成额外的安全隐患。

3)为防止混凝土冷缝的产生,每节混凝土浇筑需一次连续进行。泵房结构复杂,纵横梁较多,每次施工量均超过5000m³,所以浇筑顺序、厚度、长度以及前后搭接的时间等因素都需要进行详细地计算分析。由于现场场地限制,只能安排4台泵车同时进行作业,要满足一次浇筑的条件,则人员、机械需要持续工作长达至少40h以上。

3 施工控制措施

3.1 浇筑流程及汽车泵数量确定

在大体积混凝土浇捣过程中会产生大量的渗水,为避免这种情况,施工中需从最低处开始浇筑,然后以梁底为中心开始向四周扩散,使混凝土成为一个大坡面,渗水沿坡面流至坑底,随着混凝土浇筑向前渗移,最终集中在一端排除。循泵房沉井第一节浇筑流程为:刃脚→沉井外壁→底梁;第二、三节浇筑流程为:沉井外壁→框架梁、框架墙→中隔墙、隔墙和前池导流墙。

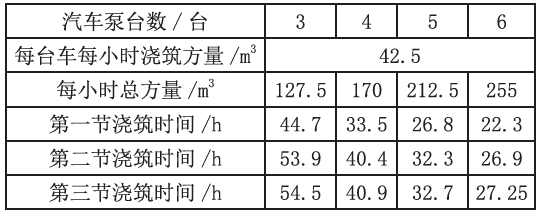

为保证混凝土连续供应保证不断档,需要合理计算每台汽车泵所需混凝土罐车数量,以每台汽车泵正常工作每小时能输送42.5m³混凝土来计算,结合现场场地布置可以得出,采用4台泵车能够满足现场施工要求。为防止发生汽车泵损坏等突发情况,现场另外配备了2台备用汽车泵用来及时补位。各节沉井结构浇筑时间与汽车泵数量对比如表2所示。

表2 各节浇筑时间与汽车泵数量对比表

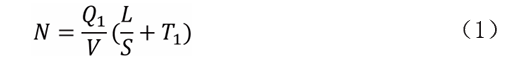

当泵车连续作业时,每台汽车泵所需配备的混凝土搅拌运输车台数可按式(1)计算。

式中:N—混凝土搅拌运输车台数,台;

Q1—每台混凝土泵的实际平均输出量,取42.5m³/h;

V—每台混凝土搅拌车的容量,取10m³;

S—混凝土搅拌车的平均车速,取30km/h;

L—混凝土搅拌运输车平均距离,取45km;

T1—每台混凝土搅拌车停歇时间,取0.3h。

最终,计算得出:N=7.65(台)≈8(台)。因此,每台汽车泵需配备8台混凝土罐车可以保证连续施工。

3.2 混凝土配合比

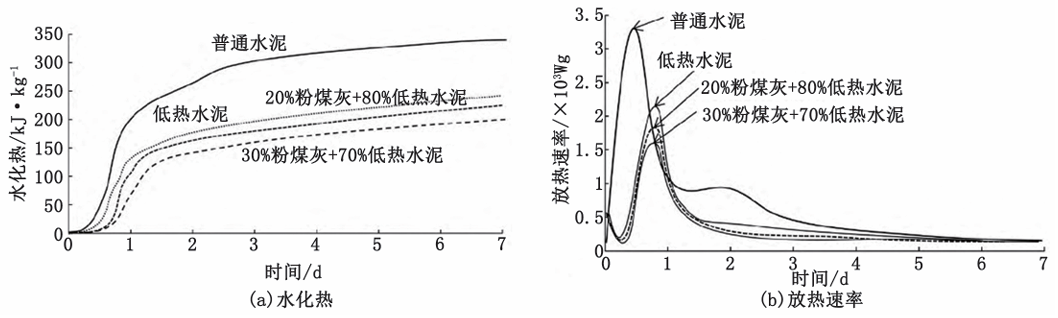

裂缝产生的一部分原因就是混凝土内外温差不一,为控制水泥水化热反应而产生中心温度过高,通过比选原材料,在试验中采用了掺粉煤灰低热水泥和普通水泥作比较,其水化热及水化速率试验数据如图4所示,可以看出采用低热水泥可以有效降低水化热及放缓放热速率。

图4 低热水泥与普通水泥水化热及放热速率对比

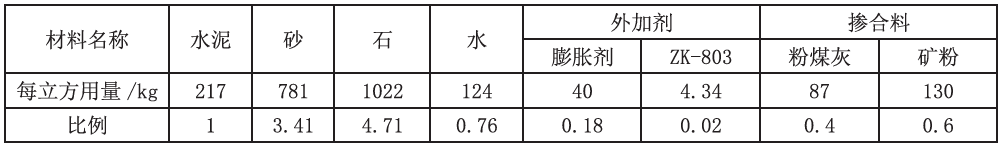

但也正是由于低热水泥早期水化热反应较为缓慢,混凝土早期强度的增长也比较缓慢,在相同配合比的情况,相比于普通水泥,使用低热水泥的混凝土在60d的龄期强度才能与其基本相同,经过试验后最终混凝土配合比如表3所示。

表3 混凝土施工配合比

3.3 浇筑施工控制

以循泵房第三节浇筑为例,1号泵车从西侧井壁中心逆时针方向往南侧井壁中心浇筑,2号泵车从东侧井壁中心顺时针方向往南侧井壁中心浇筑,3、4号泵车浇筑方向如图5所示。

图5 循泵房沉井制作汽车泵场布图

沉井混凝土因井壁厚度大,所以混凝土量较大,为保证浇筑过程中不出现施工冷缝,浇筑井壁混凝土采用分层分块方式。分层浇筑厚度根据混凝土初凝的时间与浇筑速度综合考虑之后控制在500mm左右,分层时在振捣棒上做上高度标记,当混凝土表面达到振捣棒标记时,表示分层厚度已经达到,同时调整泵管位置到下一浇筑位置。

为保证混凝土不离析,除第一节浇筑采用泵车软管浇筑外、第二、三节均采用串筒浇筑,串筒间距设置为每5m一道。浇筑过程中汽车泵管沿直线前进,同时保证4条浇筑带齐头并进,互相搭接,利用混凝土自然流淌到斜面,分层浇筑、循序渐进、一次到顶,确保各浇筑带之间上下混凝土的结合。

3.4 实时监测

在连续浇筑过程中,混凝土温差及沉降变形是随着时间不断产生变化的,当混凝土温差过大或者沉降不均匀就会产生裂缝,严重时会产生影响结构安全的贯穿裂缝。所以在浇筑前就要准备好保温措施以及沉降的监测,统计数据确保其在合理范围内,当出现超过控制值的数据时就需要及时修改施工参数。

3.4.1 温度监测

温度监测可以通过在混凝土内埋设电子测温元件,并每隔3h测定1次温度,测温元件布置原则取对称轴线的一半作为测试区域,因此在泵房结构共布置12个测温点,每个测温点沿高度方向布置3个测温元件,分别作为上部测温点、中部测温点、下部测温点。上部测温点的高度为顶标高下50mm处,中部测温点的位置为混凝土一次浇筑高度中心线处,下部测温点为底部上50mm处,具体布置如图6所示。

为了保证测温元件的稳定性,在安装之前必须在水下1m处经过浸泡24h不损坏,安装时与结构钢筋及固定架金属体绝热,周围用聚苯乙烯泡沫板设置保护层,防止混凝土浇筑过程中冲击造成损害或者位置偏移,振捣混凝土时要将测温导线引出防止被混凝土淹没。

图6 测温点位布置图

3.4.2 沉降监测

混凝土自重2405kg/m3,所以每一节浇筑的混凝土重量达到了12500t以上,当这些重量全部压到下部模板结构传递到砂垫层后,难免会产生沉降。为了避免4个角不均匀沉降导致结构偏移以及产生沉降裂缝,每一节浇筑前在4个角上模板顶面各设置1个观测点,每隔1h进行观测,图7为观测布置点位图。通过现场以及泵站互相联系,每小时统计每台泵车累计方量,当发现有超过平均浇筑速率时,停止较快区域泵车浇筑以及2台泵车同时浇筑较慢区域。

图7 观测点位布置图

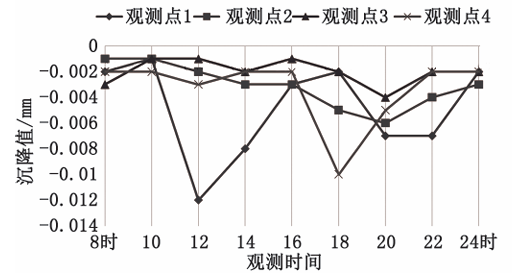

3.4.3 监测情况

以第三节浇筑为例,图8为浇筑后24h沉降观测曲线,4个角点累计沉降值最大值累计沉降1.06mm(观测点1),最小值累计沉降0.48mm(观测点3),角点高差未超过10mm警戒值,处于合理范围内,且4个点沉降速率基本一致,不需要采取纠偏措施。

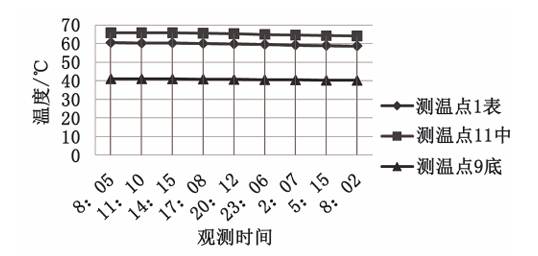

在混凝土浇筑完成后,每昼夜测量温度不小于4次,入模温度测量每台班不小于2次。并保证混凝土在入模温度基础上温升值不大于50℃,里表温度不大于25℃,降温速率不大于2℃/d,当发现降温速率大于设计要求时,通过覆盖土工布、洒水等方式进行保温措施,防止内外温差过大。图9分别记录了3日内测温点1(表层)、测温点9(底部)以及测温点11(中部)的测温曲线,可以看出温度变化较为平缓,里表温差处于合理范围内。

图8 第三节浇筑后24h沉降观测曲线

图9 第三节混凝土测温曲线图

4 施工效果

在泵房3次浇筑过程中共发现了9条表面裂缝,未发现贯穿或者深层裂缝,能够通过后期修补进行完善。混凝土浇筑完成后1个月,4个角点累计分别下称24mm、25mm、22mm、35mm,除泵房东南角下沉稍多,整体下沉较为平稳。可以发现通过前期配合比设计采用低热水泥可以有效降低初期水化热,保证混凝土内外温差控制在25℃以内,4台汽车泵联合浇筑效果较好,既符合了结构本身的设计形状,也便于在浇筑过程中控制4个角点的混凝土量做到互相协调。

5 结语

本工程采用沉井施工工艺,有效减少了对周边土体及建(构)筑物的扰动,循泵房沉井从开始制作到下沉结束共用时6个月,大大缩短了施工工期。前期的混凝土配合比设计在保证了混凝土强度的前提下,在夏季高温天气成功克服了内外温差过大及后期降温速率过快的难题。通过浇筑区块划分有效减少了结构在混凝土冲击下的不均匀沉降,过程中的实时监测确保了施工安全,也归纳了各项参数和数据,为以后相似类型的施工提供了宝贵的经验。此外,后期的养护工作也避免了结构产生贯穿裂缝和深层裂缝,顺利完成了沉井大体积混凝土浇筑这项高难度作业。

摘自《上海隧道》