近年来,随着国家交通运输业的快速发展,水下隧道修建越来越多,现有相关规范已不能满足水下隧道消防减灾设计,目前主要参考的两本规范中,GB 50016- 2014(2018 版)《建筑设计防火规范》仅对隧道消防减灾设计提出原则性的要求[1];交通运输部行业标准JTGD 70/2-2014《公路隧道设计规范第二册交通工程及附属设施》主要适用于山岭隧道[2],仅作参考使用,尚无水下隧道专门的设计规范。为了满足工程建设的需要,学者们对消防减灾设计中的火灾规模、控烟排烟模式、自动报警及消防灭火措施等关键问题进行了研究和探讨。王明年等[3]基于临界辐射热通量理论,运用FDS 软件研究了公路隧道的动态火灾规模,并给出最大火灾规模值;于丽等[4]通过蒙特卡洛法建立火灾规模概率数值模型,研究得出了公路隧道车道数量与火灾规模的关系,并给出具体建议值;THOMASP H[5]根据Ofeneg 隧道全尺寸火灾实验,研究了隧道火灾规模和车辆类型的关系,并对隧道通风形式对火灾的影响进行了初步研究;梁园[6]研究了水下长大公路隧道的重点排烟系统,使用FDS 建立模型,对重点排烟系统的排烟量、排烟效率及开启排烟口方案等进行了分析和研究;WU Y 等[7]通过实验和数值模拟对隧道火灾不同断面的烟气流动规律进行研究,提出了隧道内火灾工况下临界风速修正值;吴小丽[8]介绍了水下隧道火灾探测器的设计原则、组合方案以及火灾定位的逻辑关系;周金忠等[9]以具体工程为例,介绍了青岛胶州湾海底隧道消防灭火系统的设计思路和采用的消防系统,提出自动灭火系统设置受交通量的影响。

总结目前研究成果,学者们的付出推动了水下隧道消防减灾设计的快速发展,但仍存在一定的局限性,如火灾规模研究得不够深入具体,缺乏设计依据的系统梳理,同时未明确火灾规模的受控因素,尤其是和自动灭火系统的关系;控烟排烟模式对排烟系统本身研究较多,未对结构安全性能和疏散逃生指标做进一步研究;自动报警和消防灭火系统未根据工程特点进行深入分析,缺少水下隧道自动灭火系统各个性能的综合对比。笔者对上述问题进行了设计研究,并将研究成果应用于汕头海湾隧道的消防减灾设计。

1 隧道火灾规模的设计研究与应用

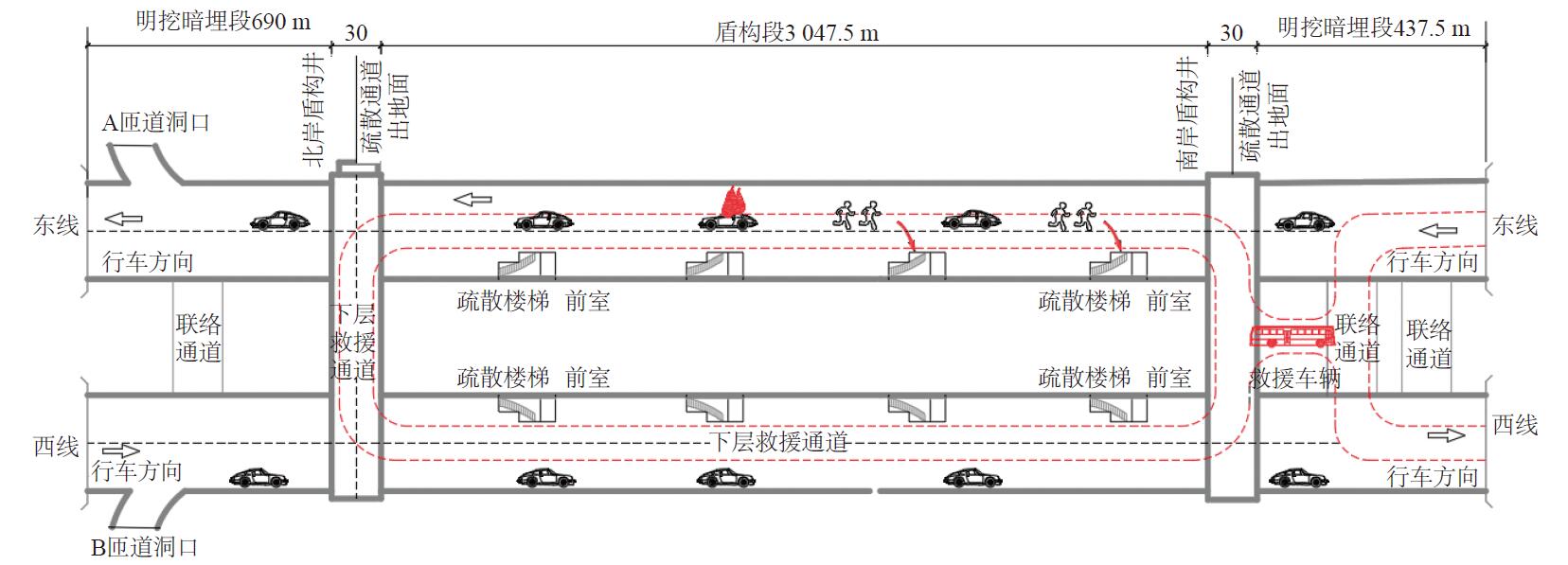

汕头海湾隧道路线全长6 680 m,封闭段长4 320 m(北岸暗埋段长690 m,盾构段长3 047.5 m,南岸暗埋段长437.5 m),两洞双向6 车道,是我国第一条海底长大盾构公路隧道,同时具备城市交通隧道的功能。

汕头海湾隧道兼具公路隧道和城市交通隧道的特点,以客运为主,同时会有部分货车和拖车通行。隧道内主要发生的火灾类型为A、B、E 类,B 类火灾更为突出。隧道火灾具有突发性、多样性和不确定性的特点,发生火灾时,隧道产烟量大、温度高、能见度低、蔓延速度快、易形成“温室效应”和轰燃,另外,水下隧道结构形式特殊、出入口少,近乎封闭空间,火灾工况下易造成人员拥挤、车辆堵塞,疏散救援困难,大型火灾发生后,经济损失和社会影响较大。

1.1 国内外对隧道火灾规模的规定

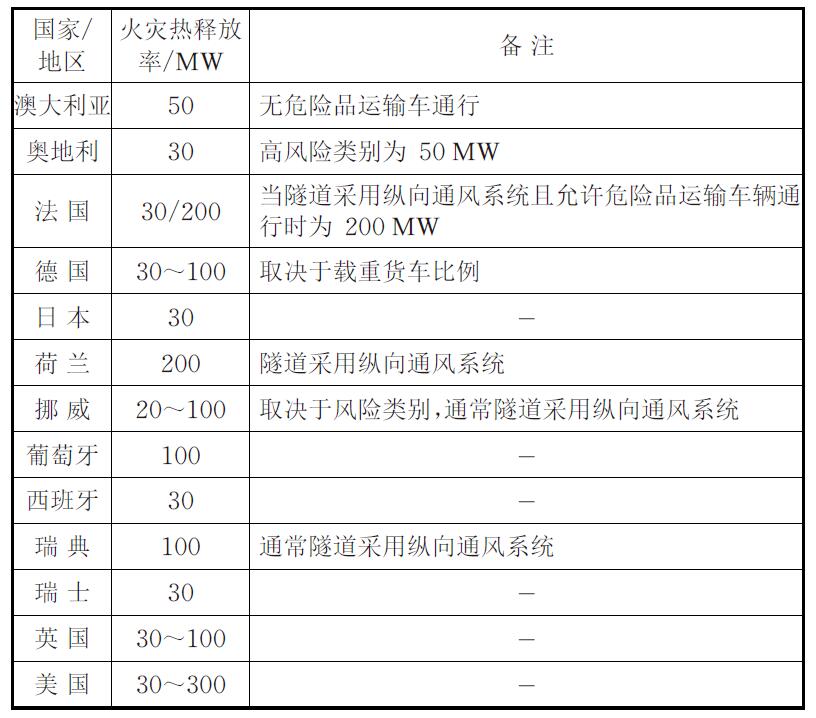

火灾规模是火灾大小的评定标准,关系到隧道排烟模式、消防灭火等各个系统的设计。同时,不同的火灾规模关系到隧道的建造成本和运营安全,如取值偏大,隧道建造成本大大增加,取值偏小,后期发生火灾时直接影响到运营安全。不同国家对公路隧道的火灾规模定义不同,有的国家为区间值,有的国家为固定值,且差异较大,这与当地的消防理念、救援水平以及火灾研究深度不同有关,世界道路协会最新研究报告《公路隧道火灾特性设计》(2010年)[10]列举了国外公路隧道火灾设防规模,见表1,取值范围总体界定为20~200 MW,幅度值较大;国内尚无现行国家或行业标准对水下隧道火灾规模进行界定,应急管理部四川消防研究所主编的《公路隧道消防技术规范》(报批稿)认为,长度超过3 000 m 的水下交通隧道火灾规模推荐值为50 MW。

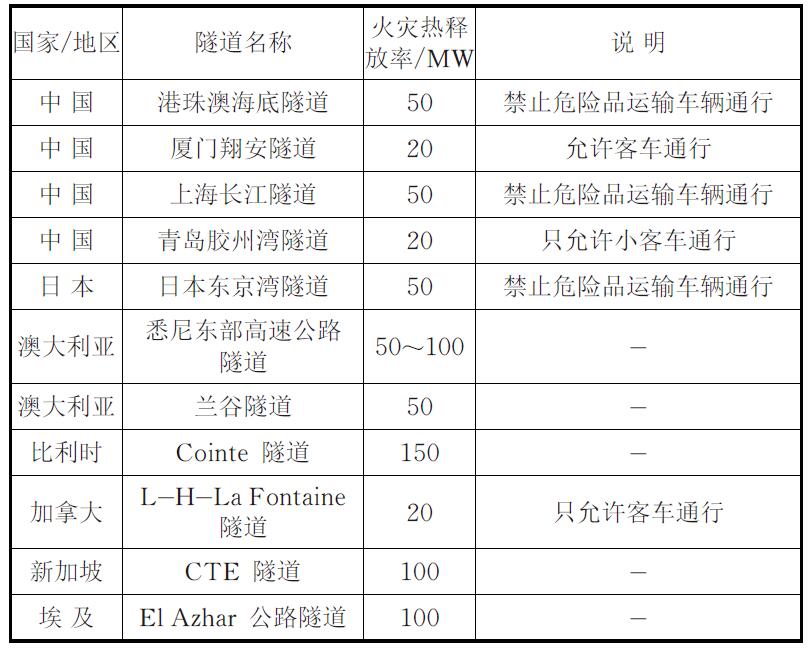

针对目前已经建成的国内外长大水下隧道(或典型公路隧道)火灾规模设防标准进行了广泛调研,调研结果见表2。分析表2 可知,国外公路隧道因有重型货车、拖车通行,部分隧道甚至允许危险化学品运输车辆通行,火灾规模取值较高达到100 MW;如隧道只允许客车通行,且有管控措施,火灾规模一般取值较小,按20 MW 考虑即可;如隧道允许普通货车、拖车通过(禁止危险品运输车),通常取值为50 MW,国内典型案例有港珠澳海底隧道、上海长江隧道,国外典型案例有东京湾海底隧道等。

表1 国外公路隧道规范对火灾规模设防要求

表2 国内外典型公路隧道火灾设防规模

一辆小客车发生火灾时,火灾热释放速率不超过5MW,故一般不作为典型火灾规模进行研究,而通常对客车和货车研究较多。我国学者曾做过货车全尺寸实体火灾实验,采用890 kg 木制货架,货物底部中心处点燃;欧洲国家发起的EURKA499 计划对85 座的老式客车进行了实体火灾实验,同时还对12.2 m 的大型拖车进行了实体火灾实验,实验时车上装满了各类家具[11]。从实体火灾实验可知,一般客车和货车的火灾规模介于20~30 MW,大型拖车火灾规模较大,无消防措施干预下可达到100MW 以上,此时将对隧道结构产生严重危害,同时加大人员疏散、消防救援的难度。

1.2 汕头海湾隧道火灾规模设计

汕头海湾隧道同时具备城市交通隧道客流量大、公路隧道车辆类型复杂的特点,允许大中小客车、大小货车及拖挂车通行,火灾场景复杂,依据上述国内外规范标准、工程案例以及实体火灾实验,汕头海湾隧道火灾规模不宜小于50 MW;当设置火灾规模大于50 MW 时,隧道的建造成本大幅增加,后期消防救援也极其困难,考到本隧道重型货车、拖挂车通行比例较低,同时隧道内设置了泡沫-水喷雾联用灭火系统,当发生火灾时系统及时动作,隧道内火灾规模可有效控制,综合研究分析,汕头海湾隧道设计火灾规模为50 MW。

2 隧道控烟排烟方案设计

隧道火灾中,烟气是造成人员群死群伤的罪魁祸首,70%以上的人员伤亡由烟气造成,如何对隧道火灾烟气进行有效控制是隧道消防减灾研究关注的一个重点问题[12],汕头海湾隧道为水下特长公路隧道,一般的纵向通风排烟无法满足工程需要,火灾工况下,如采用纵向通风加集中排烟的方式,我国还没有专门消防规范对水下特长隧道集中排烟系统设计进行指导,设计参数、消防设施的配置等方面没有现成的法规可循。为了解决上述问题,汕头海湾隧道同时开展了数值模拟和1 ∶ 20 缩尺寸模型实验,在此基础上,获得了隧道集中排烟模式下火灾烟气蔓延范围和温度场分布规律,根据分析结果对隧道火源附近的温度、能见度和CO 体积分数做了进一步的研究,解决了水下长大隧道集中排烟系统设计的关键问题。

2.1 隧道数值模拟及缩尺寸模型

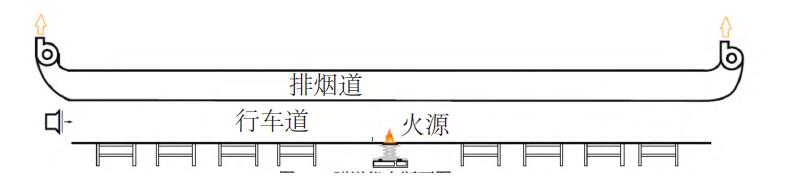

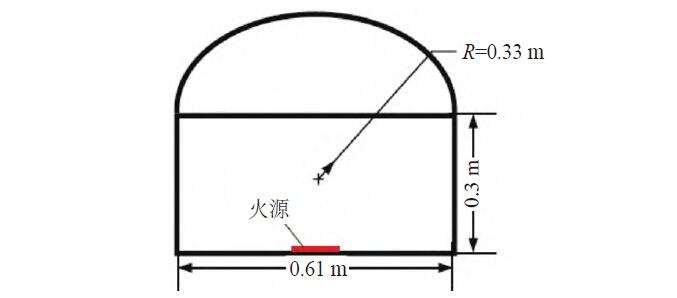

采用FDS 场模型进行火灾烟气的模拟分析。开展1 ∶20 缩尺寸实验,隧道缩尺寸模型见图1、图2,隧道缩尺寸实体模型见图3。

图1 隧道缩尺寸模型纵剖图

图2 隧道缩尺寸模型横剖图

图3 隧道缩尺寸实体纵向图

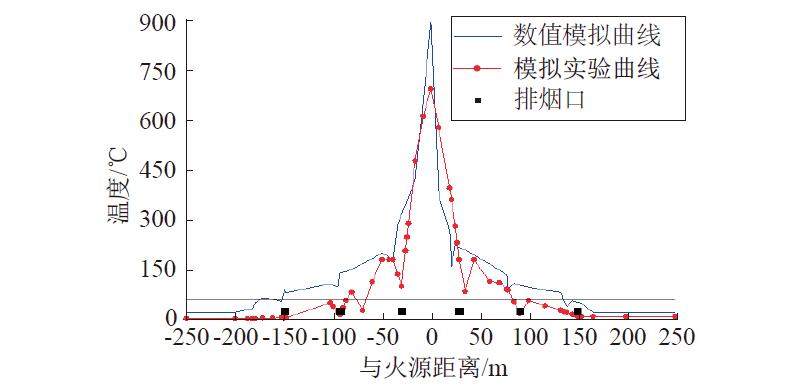

隧道火灾规模取50 MW 时,依据GB 51251- 2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,采用轴对称型烟羽流模型测算出隧道排烟量为205.33 m3/s,同时考虑不小于20%的漏风量,最后排烟量定为250 m3/s,参考JTG/T D70/2-02-2014《公路隧道通风设计细则》,隧道烟气蔓延长度不宜大于300 m,顶板排烟口间距不宜小于60 m 且设计风速不宜大于10 m/s,同时考虑一定的补风量(纵向风速小于2 m/s),根据上述要求,汕头海湾隧道一次火灾工况下300 m 范围内等距离(间隔60 m)开启6 个排烟口,每个排烟口面积按6 m2 进行设计,以此为基础,对隧道火灾烟气蔓延范围、温度场分布进行数值模拟和火灾模型实体实验,结果见图4。

图4 隧道烟气蔓延范围及温度场分布曲线

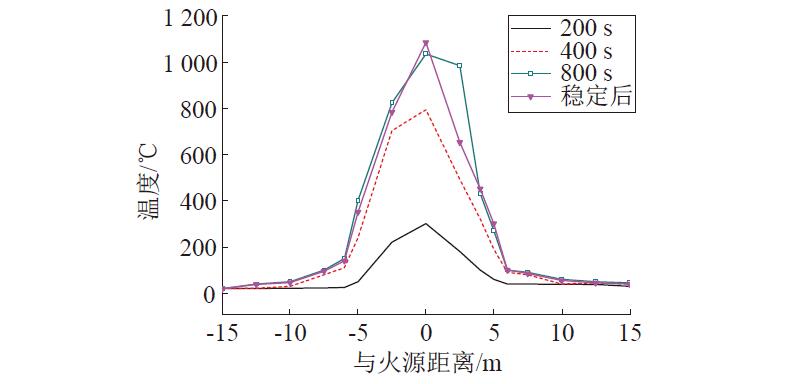

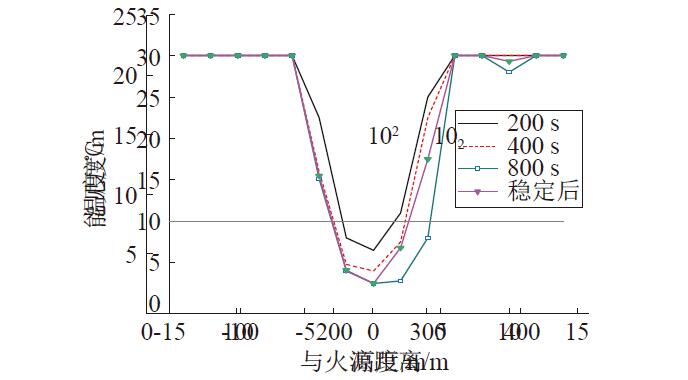

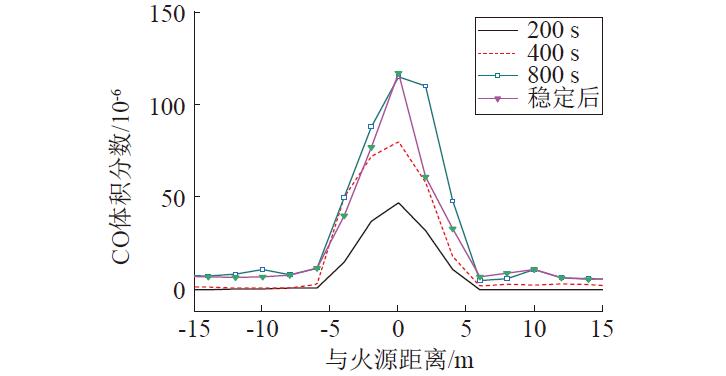

分析图4 可知,火源功率50 MW,双向集中排烟模式下烟气蔓延范围基本相同,均不超过300 m,温度分布曲线整体趋势相似,温度最高点位于火源处,数值模拟最高温度接近900 ℃,模型实验最高温度接近750 ℃,对比分析,数值模拟更保守、更安全,故采用数值模拟进一步研究火灾工况下火源周围人员的逃生环境,一般取隧道地面以上2 m 处,对温度、能见度和CO 体积分数进行研究,进而判断是否安全以及对疏散人员逃生影响[13],数值模拟温度变化曲线见图5,能见度变化曲线见图6,CO 体积分数变化曲线见图7。

图5 温度变化曲线

图6 能见度变化曲线

图7 CO 体积分数变化曲线

对人员逃生环境进行分析,火源功率50 MW,双向集中排烟模式下,由图5 温度变化曲线可知,所有工况火源正上方2 m 处最高温度超过1 000 ℃,向两侧大幅度迅速降低,两侧距火源10 m 范围外接近于环境温度(20 ℃),低于60 ℃时对疏散无影响,故温度影响范围为火源两侧10m;由图6 能见度变化曲线可知,所有工况下火源两侧10m 范围外能见度均较高,可达30 m,火源左右两侧5 m 范围内能见度低于标准值10 m,故能见度的影响范围为火源两侧5 m;根据相关研究,CO 体积分数达到5 × 10- 4 时才能对人员安全疏散产生影响,由图7 可知,所有工况下火源附近10 m 范围CO 体积分数变化剧烈,但由于集中排烟效果较好,均未达到临界危险值5 × 10-4。

2.2 隧道集中排烟模式下疏散救援策略

隧道集中排烟模式是否满足工程要求,需要结合疏散救援进行综合分析,通过调研总结,水下隧道疏散方式可以归纳为3 类,即双孔隧道水平横向疏散、水平辅助隧道疏散和单管内部纵向疏散。汕头海湾隧道盾构段由于地质特殊,在两条隧道之间设置水平横向连接通道时,对隧道结构将产生不利影响,风险极高,土建方案论证后取消横通道;如设置一条水平辅助疏散通道,投资成本太高,不适用于盾构隧道;最后借鉴双层隧道上下层隧道互为备用的疏散救援模式,采用单管内部纵向疏散,利用盾构下部空间作为人员逃生和消防救援通道。

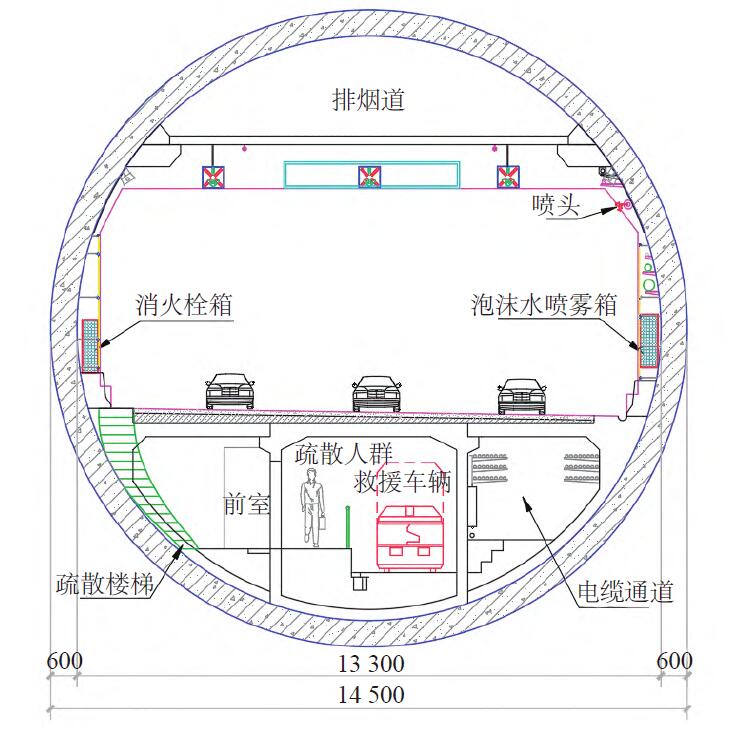

在满足消防功能的前提下,为充分利用隧道内部空间使用效率,对隧道建筑方案进行了优化设计,见图8、图9,隧道上层设置专用排烟道,中间层为交通层,下层空间分为3 个部分,左侧为疏散楼梯和前室,中间为疏散救援通道,右侧为电缆通道,隧道海中段采用纵向疏散,疏散楼梯末端设置防烟前室,疏散人员由前室进入疏散救援通道。

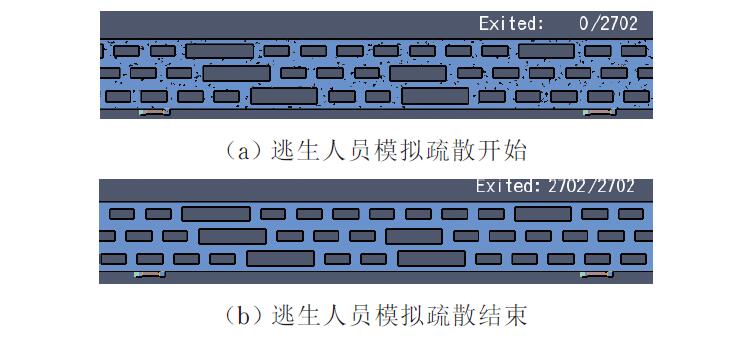

隧道发生火灾时,探测器收到信号传至控制中心,控制中心人员确认后报警,开启隧道集中排烟系统,火灾前方的车辆继续驶出隧道,火灾后方的司乘人员停车疏散,通过后方就近疏散口进入安全通道,隧道采用集中排烟模式时,逃生环境温度、能见度及CO 体积分数均满足人员疏散要求,采用专业软件Pathfinder 对逃生人员进行疏散模拟,验证结果安全,见图10。消防人员由隧道下方的救援车道进入隧道,开展灭火救援。

图8 隧道疏散救援平面布置示意图

图9 隧道疏散救援剖面图

图10 隧道逃生人员模拟疏散过程图

2.3 汕头海湾隧道控烟排烟方案设计

汕头海湾隧道海底盾构段采用集中排烟模式,火灾工况下,双向集中排烟,一次开启300 m 范围内的6 个排烟口,在此工况下,顶板混凝土温度低于900 ℃,属于安全范围,对本体结构影响可控,温度影响疏散范围为火源两侧10 m,能见度影响范围为火源两侧5 m,由于排烟效果较好,火源附近10 m 范围内CO 体积分数虽然变化剧烈,但均未达到临界危险值5 × 10- 4,能够提供良好的人员安全疏散环境。

3 隧道自动报警系统和灭火系统设计

3.1 隧道火灾自动报警系统的设置

水下长大隧道应设置火灾自动报警系统,在火灾发生初期,火灾探测器能准确探测到火情并迅速报警,可为司乘人员安全疏散提供宝贵的时间,汕头海湾隧道设置有两种不同类型的探测器,即双波长火灾探测器和感温光缆,两种不同探测器的同步设计,大大提高了报警准确度和及时性,一次火灾工况最不利的条件下60 s 内也可完成报警,管理人员确认火灾后,消防联动系统15 s 后启动隧道排烟风机,开启双向集中排烟模式,隧道行车方向射流风机90 s 内开启,形成诱导风速防止烟气回流,保障人员安全疏散,同时提高排烟效率。

3.2 隧道灭火系统设计研究

调研国内外现行公路隧道标准规范,在消防灭火设施方面,消火栓和灭火器是世界各国均要求设置的灭火设施,系统的设计参数也基本一致,对公路隧道消火栓、灭火器的设置要求如下。

(1)我国《建筑设计防火规范》要求消火栓用水量不应小于20 L/s,长度小于1 000 m 的隧道可为10 L/s;灭火器采用ABC 干粉灭火器,设置间距不应大于100 m。

(2)我国《公路隧道设计规范第二册交通工程及附属设施》要求隧道内消火栓用水量不小于15 L/s,出水栓口压力大于0.5 MPa 时,应设置减压措施,灭火器宜选用磷酸铵盐干粉灭火器,单侧设置间距不应大于50 m。

(3)国外规范如NFPA 502《高速公路隧道、桥梁和其他限制性通道标准》等普遍要求隧道内消火栓用水量为1 000~2 000 L/min(即33.3 L/s),出水口压力不大于0.5~1.0 MPa,灭火器采用ABC 干粉灭火器,设置最小距离为50 m。

目前,公路隧道是否设置自动灭火系统,国内外现行标准规范要求不同,对公路隧道自动灭火系统的设置要求如下。

(1)我国《建筑设计防火规范》对是否设置自动喷水灭火系统未要求。

(2)我国《公路隧道设计规范第二册交通工程及附属设施》要求A+、A 级公路隧道需设置固定式水成膜泡沫灭火系统;对是否设置自动灭火系统未要求。

(3)我国上海DG/TJ 08-2033-2008《道路隧道设计规范》要求一级隧道需设置泡沫-水喷雾联用系统,二级隧道需设置水喷雾系统或泡沫-水喷雾联用系统,三、四级隧道应设泡沫消火栓。

(4)我国湖南DB43/72P-2012《公路隧道消防技术规范》要求消防安全等级为I 级的行车主隧道应设泡沫喷淋系统或细水雾;消防安全等级为II 的行车主隧道宜设泡沫喷淋系统或细水雾。

(5)日本《设计原则第三卷(隧道)第四部分:隧道安全设备》要求3 km 以上、大于4 000 辆/d 的A 类双向隧道,AA 类隧道需要设置水喷雾系统。

(6)澳大利亚《公路隧道消防安全导则》要求优选开式水喷淋系统、灭火系统延迟30~60 s;如果设置泡沫灭火系统,要基于火灾预期来确定泡沫液和水的持续时间。

(7)奥地利《公路设计导则和规程》要求设置水喷淋系统,采用人工启动。

(8)美国NFPA 502 对隧道内设置水基固定灭火系统的安装进行了推荐,并未强制要求采用何种固定灭火系统。

可见,我国国家规范《建筑设计防火规范》、行业规范《公路隧道设计规范第二册交通工程及附属设施》对隧道是否设置自动灭火系统未做具体要求,仅有上海、湖南两本地方标准对设置自动灭火系统进行了要求;国外主要发达国家公路隧道标准规范,通常要求设置自动灭火系统,日本、澳大利亚和奥地利在规范中做了明确要求,美国在规范中进行了推荐。汕头海湾隧道允许货车、拖车通行,发生火灾时,热释放速率短时间内可达100 MW 以上,将会危及隧道主体结构安全,同时给隧道人员疏散、消防救援带来极大困难,需要设置自动灭火系统及时控火灭火,将火灾规模控制在设计的50 MW 以下。

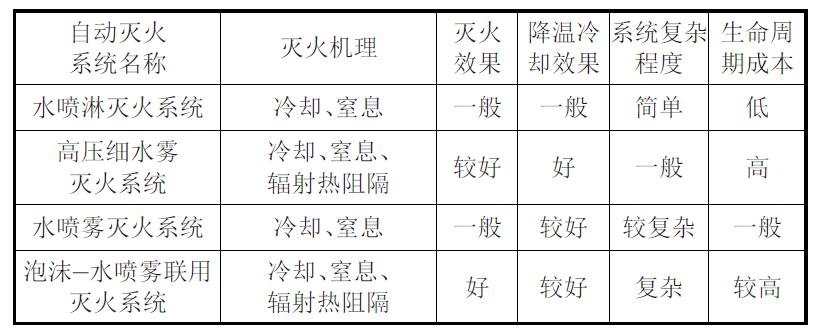

表3 对几种常见的自动灭火系统的综合性能进行了对比研究。

表3 公路隧道自动灭火系统性能比较

由表3 可知,水喷淋灭火系统对于隧道火灾性价比不高,不建议采用[14];高压细水雾灭火系统设备价格昂贵,其中除不锈钢管道国内可以生产外,其余设备都需依赖进口,要将其规模化应用到国内公路隧道内,目前还比较困难;水喷雾灭火系统控火效果比较好,灭火效果一般,需要依赖外部救援力量;泡沫-水喷雾联用灭火系统灭火控火效果均比较好,火灾初期喷射泡沫灭火,之后喷射水喷雾降温,特定情况下,是较为合适的公路隧道自动灭火系统。汕头海湾隧道因用地紧张未设置消防站,发生火灾时消防队员赶来需要一定时间,综合考虑,最终采用泡沫-水喷雾联用灭火系统。

水下隧道因结构形式比较特殊,空间狭长难以划分防火分区,隧道设置泡沫-水喷雾联用灭火系统时,国内外通常采用灭火分区的形式[15],火灾工况下,国内已建隧道通常采用火灾发生点相邻2 个灭火分区同时动作的形式。因报警探测器存在局限性,在风速较大或存在遮挡的情况下,火灾发生点和报警点容易产生偏差,形成灭火盲区,为了解决这一问题,汕头海湾隧道采用火灾区段及相邻区段3 个灭火分区同时启动的方案,因泡沫-水喷雾联用灭火系统喷射后对行车安全及人员疏散影响较大,控制方式采用管理中心人工确认火灾和人员逃离后远程手动盘启动。灭火分区的设计长度规范没有具体要求,为了与隧道装修协调一致,汕头海湾隧道灭火分区的长度按消火栓间距的一半取值,消火栓设置间距40 m,灭火分区长度为20 m,如此设计,隧道内各种消防箱体间距为20 m 的整数倍,隧道两侧整齐美观。

综上所述,汕头海湾隧道灭火系统采用了消火栓系统、灭火器、泡沫-水喷雾联用灭火系统,泡沫-水喷雾联用灭火系统沿隧道纵向划分若干独立的灭火分区,每区段长度约20 m,消防时火灾分区及相邻区段3 个灭火分区同时启动。

4 结论及建议

(1)隧道火灾规模。根据国内外相关标准规范、典型工程案例、火灾实体实验及专题研究,当水下长大隧道允许货车、拖车通行时,在设置自动灭火系统的前提下,隧道火灾规模可按50 MW 进行设计。

(2)隧道控烟排烟方案。综合运用了FDS 数值模拟和1:20 缩尺寸模型实验研究,当水下长大隧道火源功率50 MW,双向集中排烟模式下,隧道顶板混凝土温度低于900 ℃,属于安全阈值,烟气蔓延范围不超过300 m,火源地面上方2 m 水平方向,温度影响范围为火源两侧10 m,能见度影响范围为火源两侧5 m,CO 体积分数在火源两侧10 m 内变化剧烈,但均未达到临界危险值,人员安全疏散环境良好。

(3)隧道自动报警和灭火系统。水下长大隧道应设置两种不同类型的火灾探测器,火灾发生时60 s 内完成报警,依次启动消防设施;为了保障隧道运营安全和控制火灾规模,水下长大隧道灭火系统应设置消火栓系统、灭火器和泡沫-水喷雾联用灭火系统,泡沫-水喷雾联用灭火系统应沿隧道纵向划分若干独立的灭火分区,每个灭火分区长度20 m,火灾工况下,火灾区段及相邻区段3 个灭火分区同时启动。

(4)汕头海湾隧道作为长距离、大断面、多结构形式海底水下隧道,消防减灾设计较为复杂,在已经确定火灾规模、控烟排烟模式、火灾自动报警及消防灭火措施的前提下,建议对火灾工况下人员疏散行为做进一步研究,以便确定自动灭火系统准确启动时间,消除启动早影响人员疏散,启动晚难以控制火灾规模(不超过50 MW)的问题。

摘自:建筑防水设计