1 研究背景

中心城市尽管有发达的轨道交通和航空业,但道路交通依然是交通基建中最重要、最基础的环节。随着我国城市化进程的不断深入和城区机动车保有量的快速增长,在主城区建设机动车专用道路的必要性不断增强。然而,一方面深受用地条件的制约,很多时候不能满足快速路的规划要求;另一方面,市民的环保意识提高,高架道路容易对沿线环境造成较大影响,从而导致沿线居民反对。处于城市建成区的高架道路,一方面与高速公路的桥梁段有较大的不同,深受复杂周边环境的限制;另一方面,高架道路与为取消红绿灯仅在路口处上跨的跨线桥也有较多不同,并不是市政道路的简单高架。日本道路协会的《道路构造令的解说和运用》[1] 是日本道路方面的基础性规范,涵盖高速公路、城市高速公路、公路及市政道路的规划、路线、交叉等方面的技术规定,目前最新版本是2015 版。本文仅对其中涉及到城市高速道路方面的规定加以介绍,并与国内相关规范进行比较。

东京从1964 年东京奥运会前开始在城市建成区建设城市高速道路(即收费的城市快速路),经过多年的建设,虽然总长度只有320 km,但工作日的日均通行车辆达110 万辆。这些新建城市高速道路与一般的城际高速公路有非常大的不同。其建设地段的既有建筑物密集,土地成本高昂,根本不可能通过地面道路拓宽改善交通问题,交通量远大于一般的城际高速公路,但通行距离相当短。这些新建城市高速道路的服务对象为市区内车辆,其重要目标是将对城市建成区周边环境的影响以及建设过程中对城市机能的影响控制在最小限度。这些新建城市高速道路以双向4 车道高架道路为主,另有20 km 的地下道路。新建城市高速道路相对独立,因为在建设这些道路之前,地面市政道路早已使用多年(有的建设于河堤及沿海岸线)。这些新建城市高速道路与市政道路又是紧密联系的,它们通过约180 对上下桥匝道与既有市政道路相连,从而到达城市中心的各主要地点。若以我国城市快速路的技术标准衡量,这些道路的用地条件并不满足城市快速路的建设要求,在城市交通拥堵问题严重而城市高架桥饱受争议的今天,如何趋利避害,在我国城市建成区进行高架道路建设值得研究。

2 两国规范的比较

2.1 设计车辆

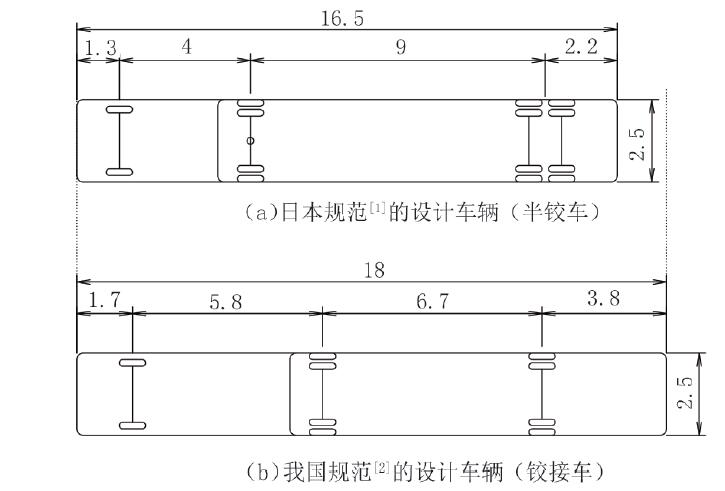

日本的城市高速道路的设计车辆与日本高速道路、公路、市政道路相同,均为6 m 长的小客车、12 m长的大型车和16.5 m 长的半铰车。与我国城市道路设计车辆[2]中18 m 长的铰接车相比,宽度均为2.5 m,但总长、前悬、后悬均比我国要短。所以,日本的高速公路、城市高架路、公路、市政道路的各级道路的曲线半径,曲线部的加宽均小于我国规范的要求,直接进行比较没有意义,在此省略。图1 为中日设计车辆的比较。

图1 中日设计车辆的比较(单位:m)

2.2 设计速度

虽然日本的城际高速公路设计车速最大到120 km/h,与我国相同,但日本的城市高速道路的最高设计车速只到80 km/h, 明显低于城际高速公路,所以在与城际高速公路衔接的位置均有明显的限速变化标志。日本的城市高速道路局部路段条件受限时,干线城市高速道路的设计车速低至60 km/h,非干线城市高速道路的设计车速甚至低至50 km/h 和40 km/h。我国的城市快速路设计车速为100 km/h、80 km/h、60 km/h[3]。本文以用地条件受限时的城市高速道路为主要对象进行论述。日本的城市高速道路设计独立于地面道路设计,故不涉及到辅路的比较。

日本城市高速道路虽然冠以高速的名称,但重点并不在于高速通行,而是以大交通量条件下,市区内车辆能够顺畅到达市内各主要地点以及与城市周边的高等级道路相衔接为目标,并不追求高速度。高架道路是以市内车辆为服务对象,避免成为过境道路,所以上下桥匝道密布。出入口的最小间距与设计车速成正比,密布的匝道限制了城市高速的设计速度。减少上下桥匝道固然对桥上车流的通行有利,但是若不能解决高架道路沿线区域内车辆出行问题,容易遭到沿线居民更多的反对。在已经高楼林立的城市建成区,无论是拓宽地面道路还是修建地下道路,往往会有更多的限制条件。城市高架道路只能被迫采用较低的设计速度,这是解决交通拥堵问题的一个重要手段。

2.3 车道数

日本由于国土面积狭小,人口高度向中心城市集中,城市高速道路建设的时期又比较晚,在城市建成区,除了选择沿海岸线或采用上下双层桥面的方案,均不具备建设双向6 车道及以上的用地条件。然而,日常交通需求绝大多数发生在大城市建成区内部或通往内部的通勤通学。城际交通进入主城区后,依然需要市政交通的无缝衔接。所以,日本的城市高速道路以双向4 车道为主。

我国城市道路工程设计规范[2]规定:当快速路单向机动车道数小于3 条时,应设不小于3.0 m 的应急车道。这与单向3 车道的宽度仅差0.5 m(考虑路缘带为1.0 m),在很大程度上压缩了双向4车道的存在空间。随着我国城区机动车保有量的快速增长,城市环状快速路基本建成后,放射状快速路的建设用地条件往往成为高架方案成败的关键所在。在城市建成区进行道路拓宽:一方面用地成本高昂;另一方面,城市内部路网密布,车辆通行距离较短,车流交织密集,受交叉路口以及左转弯车流的影响,即使是建设车道数较多的地面道路,通行效率也难以提升。车辆低速行驶不仅提高时间成本,油耗的增加也加剧了对环境的影响。城市高架桥并不仅仅是为了节省道路的建设用地而将道路在空中再建一层,而是要解决主要交通方向中平面交通无法解决的车流交织问题,并可以通过设置左转定向匝道减少下桥车辆带往地面的车流交织。高架道路虽然车道数较少,但没有红黄灯时间引起车流中断造成的通行效率低下的损耗,并且辅以出口处绕过车流交织点的定向左转匝道,比单纯追求主线车道数更有意义。

2.4 机动车道宽度

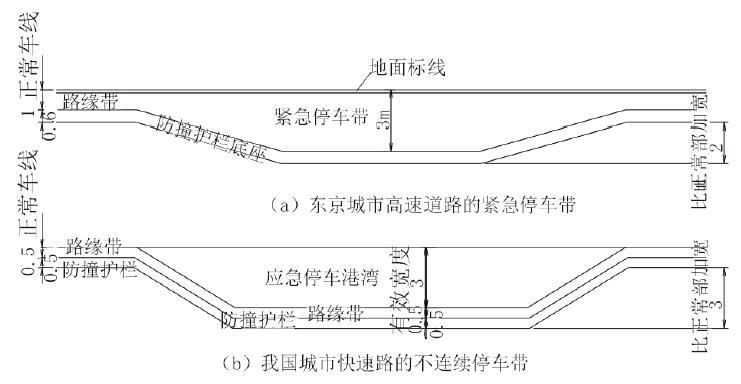

虽然两国设计车辆的宽度相同,但日本机动车道宽度比我国窄0.25 m。对大型车辆机动车道宽度的比较见表1。

表1 两国大型车辆机动车道宽度的比较

当为小型车辆专用车道时,其车道宽度比大型车辆车道窄0.25 m。本文以普通车辆道路(大型车或混行车道)为对象进行论述。

仅从单车道宽度看,日本小于我国。我国城市中也存在一些较窄的车道,市政地面道路多交叉口,一些路段采用了较窄的车道宽度。我国城市内也有一些设计时为双向2 车道的市政跨路桥、跨线桥运营后被增加了一条潮汐车道的事例。对于高架道路,有其相对封闭性和对交通事故适应的脆弱性。如果中长度小于500 m 的跨路桥、跨线桥,可以采用与地面市政道路相同的横截面,但若长度较长时需辅以下文所述的路肩宽度,否则减少车道宽度容易带来明显不利影响。但是,这个问题并不是车道宽度较窄本身带来的。

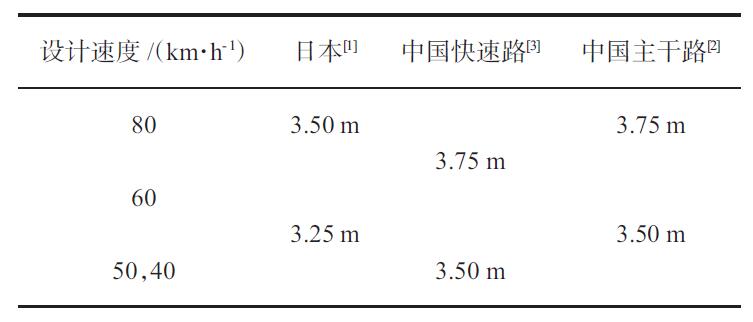

2.5 防撞护栏宽度

护栏在确保防撞性能、为行车提供安全保障的同时,必须保证路缘带外侧与防撞墙之间的安全距离,留够侧向净宽,以确保高架桥上的建筑限界,与此同时,最大限度压缩结构宽度。以东京城市高速为例,其护栏基座全宽为0.6 m,大于我国常用的0.5 m 宽的市政桥梁护栏。但是,日本的外侧壁厚0.25 m、宽0.35 m 的路缘石可提供大横坡条件下0.25 m 的安全距离,相当于在确保桥上道路建筑限界的同时,护栏宽度为0.6 - 0.25=0.35 m,每道护栏比中国的0.5 m 宽的护栏节省0.15 m 的建设用地。在高架桥梁的扩幅段,上下桥匝道两侧、主线两侧均有护栏,因此,在最大横断截面上,日本比中国可节省0.15×6=0.90 m 宽的建设用地。两国护栏防护性能的比较可参考文献[4]。两国护栏的比较参见图2。

图2 中日防撞护栏及中央分离带的比较(单位:mm)

2.6 中央带的宽度

日本道路构造令[1]中,当位于高架桥时,干线城市高速道路的中央带最窄宽度为1.50 m,非干线道路为1.25 m。东京的城市高速道路[5]采用高于道路构造令的规定,中央分离带的混凝土竖壁结构厚为300mm,车速60km/h 时中央分离带宽度为2.00m,车速80 km/h 时中央分离带宽度为2.25m。

我国城市快速路规范[3]规定,中央分隔带可采用50 cm 宽的防撞墩,加防撞墩两侧各0.50 m 的路缘带,中间带宽度为1.50 m。在2017 年的公路交通安全设施设计细则[6]中,中央防撞墩的宽度大于50 cm,所以一些新设计的城市快速路的中央带宽度为1.60 m。

2.7 路肩宽度

城市地面道路一般与两侧建筑物或广场相连,不需要路肩。交通事故总是不可避免地存在,在东京城市高速道路上平均每天发生近三十起交通事故,对于单车道或两车道道路影响尤为显著。在城市大容量交通情况下,一旦故障点产生拥堵点,事故影响范围迅速蔓延。由于受用地条件的限制,很难满足设置应急车道的要求,但又存在交管、救援等车辆的通行需求。日本高速公路桥梁段正常的路肩宽度是2.5 m,在城市中由于用地条件限制,采用1.25 m 宽的路肩,称为半路肩。城市高速道路须设1.25 m 宽的外侧路肩,即使是高架桥上单向3 车道或4 车道的区域,也须设置1.25 m 的外侧路肩。对于上下行分离的道路,左侧须设0.75 m 路肩。高架道路的相对封闭性使其不同于地面市政道路。地面的市政道路在用地紧张时车线外侧加路缘带即可,高架道路须在外侧设半路肩。虽然只有正常路肩的一半宽度,但城市高架桥通行的小客车的比例较高,小型车辆发生事故后靠路肩外侧停车。剩余车线还可供正常车辆慢行通行。但是,如果没有1.25 m宽的半路肩,将导致损失一个车线。东京城市高速道路的交通事故中,约40%的事故车辆在事故后无法自行移动,有60%的事故车辆可以移动后停靠在路肩处或紧急停车带中。日本城市高速公路的半路肩可视为我国城市快速路单向2 车道时增设的应急车道的简化版。

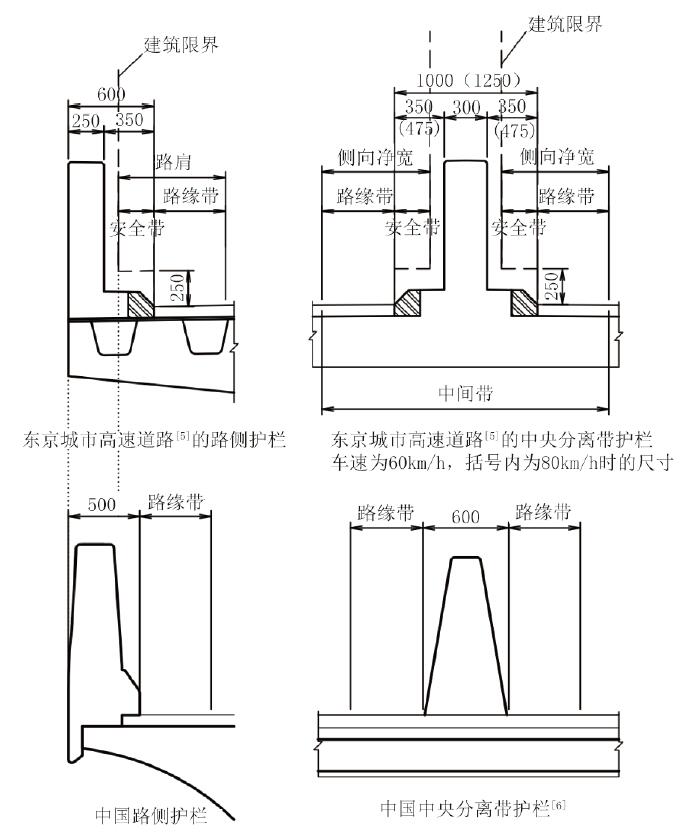

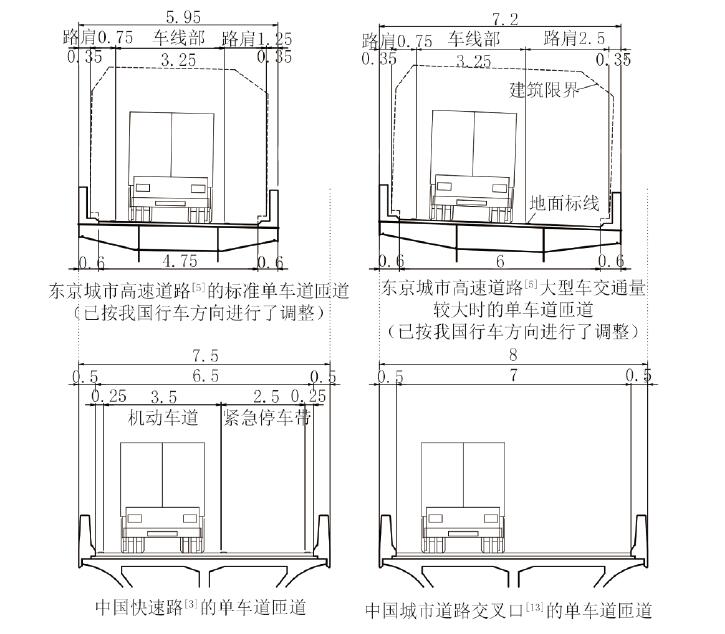

2.8 紧急停车带宽度

由于城市建成区用地条件的限制,日本的城市高速公路基本上为双向4 车道,没有条件建设连续的全宽应急车道。虽然这些单向2 车道的路段设置了1.25 m 的半路肩,但为了降低车辆故障及交通事故对通行效率的影响,每隔500 m 设置紧急停车带。由于日本护栏型式的结构特点,这些紧急停车带不设路缘带,相当于比正常位置加宽了3-(1.25- 0.25)=2 m。

我国城市道路工程设计规范[2]规定,当连续设置3 m 宽应急车道有困难时,应设置应急停车港湾,间距不应大于500 m,宽度不应小于3 m。港湾式应急停车道的尺寸参照城市地下道路工程设计规范[12]中隧道内港湾式应急停车道的规定:应急停车港湾的宽度为3 m,外侧有路缘带,比正常位置加宽3 m。

根据用地条件,两个方向车行道的紧急停车带可以不对称地独立设置。日本的紧急停车带更多地反映出城市用地处处受限的特点。图3 为两国紧急停车带的比较。

图3 两国紧急停车带的比较(单位:mm)

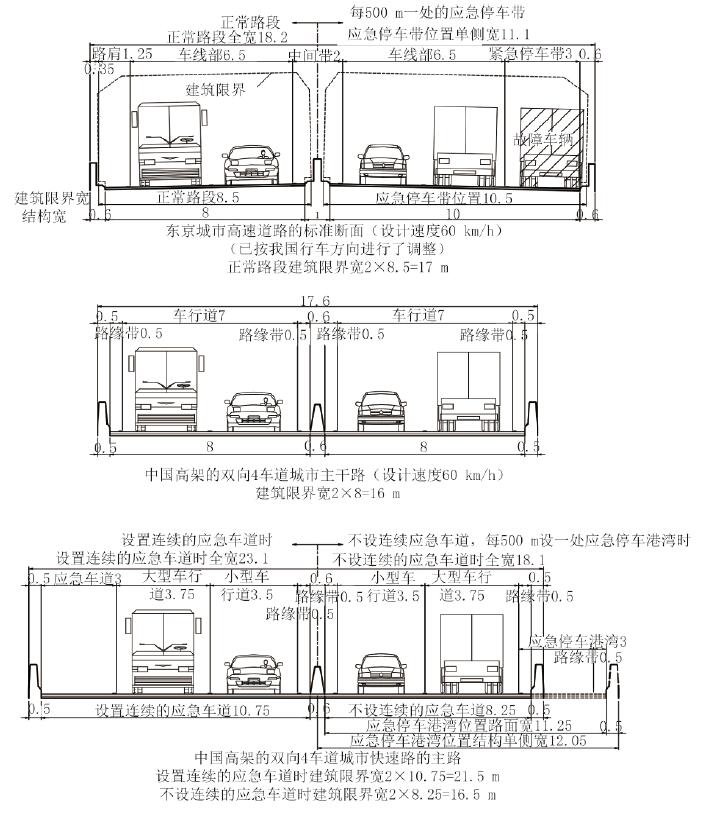

2.9 双向4 车道高架道路的横断面

城市建成区用地条件严重受限不满足双向6车道的要求时,高架道路只能选用双向4 车道的方案。图4 为两国双向4 车道高架道路横断面比较。

图4 两国双向4 车道高架道路横断面的比较(单位:m)

相比之下,日本的横断面设计有如下特点。

(1)日本在城市高速道路的车道两侧留有较宽的路肩(路缘带),而日本的地面市政道路是没有这么的宽路肩的,反映出高架道路封闭性的特点。日本通过窄车道宽路肩并辅以不连续的紧急停车带的方法,改善了高架道路对交通事故适应的脆弱性。

(2)日本桥梁段的建筑限界的宽度与道路段没有区别,在路缘石位置做一定的台阶形,护栏的结构型式保证了桥上的安全带宽度。

(3)由于日本护栏结构型式的特点,故障车辆可以紧靠路缘带外侧停靠。

(4)日本高架道路的结构反映出城市建成区土地资源紧张,建设用地利用至极致的趋势。

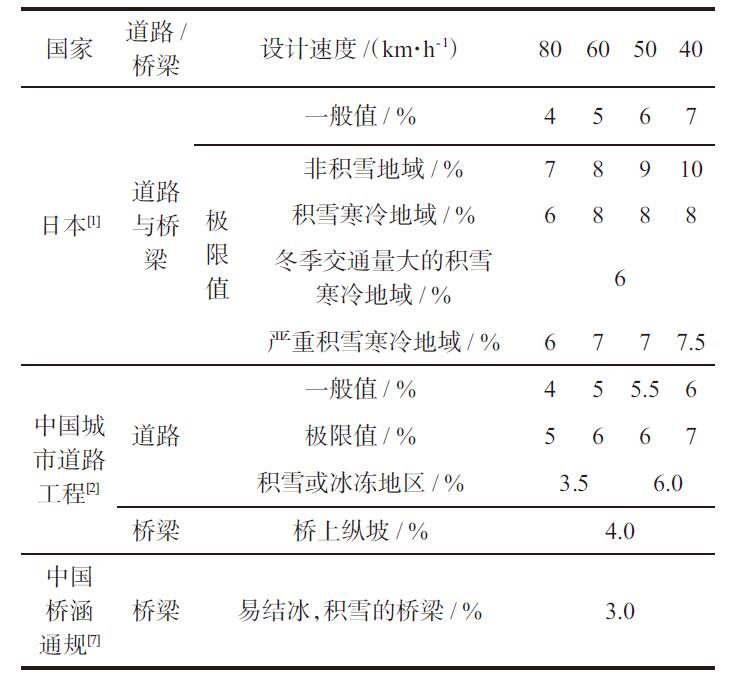

2.10 最大纵坡

两国道路最大纵坡的比较见表2。

表2 两国道路最大纵坡的比较

道路的设计时速为80 km 及60 km 时,最大纵坡的一般值两国相同,设计速度较低时日本规定的最大纵坡大于我国。本文的高架路均是汽车专用道路,不考虑非机动车的通行问题。日本的桥与路的最大纵坡限值没有区别。我国高架路位于桥梁段还须遵循有关桥梁的规定。城市道路工程设计规范[2]规定,桥上纵坡机动车道不宜大于4.0%,桥头引道机动车道纵坡不宜大于5.0%。城市道路路线设计规范[9]的规定与此一致。

日本的积雪寒冷地域强调“积雪”,指历年积雪平均值(最近5 年平均值)在50 cm 以上的地域。在日本高速公路的设计要领[8]中有更具体的说明。积雪寒冷地区指符合下列条件之一的地域:(1)2 月份最大积雪的历年平均值(最近5 年的平均值)大于等于50 cm。(2)每年平均积雪深度超过10 cm 的天数大于等于10 d。(3)1 月份的历年平均气温在0℃以下,且12 月至次年2 月间降水量超过10 mm的天数大于等于10 d。表2 中的严重积雪寒冷地域指在积雪寒冷地域之中且符合下列条件之一的地域:(1)每年平均积雪深度超过10 cm 的天数大于等于30 d。(2)1 月份的历年平均气温在- 4℃以下。日本规定在积雪寒冷地域,冬季交通量较大时最大纵坡为6%。我国城市道路工程设计规范[2]规定,积雪或冰冻地区的快速路最大纵坡不应大于3.5%,其他等级道路最大纵坡不应大于6.0%。

对于非积雪冰冻地区,我国道路的最大纵坡与日本的规定基本一致或略低。最大纵坡对小汽车影响较小,而大型车辆的爬坡能力较低。两国的小汽车性能没有太大差别,在一定程度反映出日本大型车辆性能较好的特点。我国大城市可以探讨对进入主城区汽车专用道路的大型汽车的车辆性能做一定限制性的规定。但是,对积雪和冰冻地区,我国的规定很严。我国的广大北方地区冬季气温低,降水量少。每年12 月至2 月间的降水天数基本上都达不到10 d,甚至在市政干线道路上的积雪天数都达不到10 d。若参考日本的积雪寒冷地域标准,我国北方城市的寒冷程度有余,但“积雪”程度很难达到。大城市汽车专用的高架道路比一般公路管理力度大,除雪能力强,出入口可控,天气恶劣达不到通行标准时可以减速慢行甚至封闭。城市汽车专用道路即使每年因冰冻封闭10 d,还有355 d 可以承担城市交通干线的重任。

日本桥梁只需满足道路规定的最大纵坡即可。东京冬季也有降雪,但不属于积雪寒冷地域。东京、名古屋、大阪、神户、福冈和北九州的城市高速道路的较多匝道纵坡达到或超过7%。虽然匝道的纵坡较大,但坡长较短,高差仅10 m,均能满足规范中最大坡长的规定,这也是城市大纵坡匝道与公路大纵坡道路的一个不同点。

我国对桥梁最大纵坡规定远小于道路最大纵坡的限值。如果只能采用较小的最大纵坡,为缩短引桥及匝道的长度,容易被迫压低主桥的标高,使得一些城市高架路的桥下空间仅能满足地面道路的建筑限界。一方面,较低的桥面增加了空间压迫感,对地面或慢行系统的行人视角看沿街建筑物的立面产生更多的遮挡效应,对原有街道景观造成较大的影响;另一方面,难以在地面道路和高架之间设置人行过街通道。高架桥建成后对原道路沿线的慢行系统造成中断,割裂高架桥两侧区域的有机联系,使高架桥背负“只解决车辆通行问题不解决慢行系统”的恶名。

较低的桥面高度也对桥梁设计带来很大不利影响。随着我国规范对桥梁抗倾覆要求[10, 11]的提高和装配式结构的推广使用,采用花瓶墩等无盖梁形式的桥墩时,尤其是上部采用自重较轻的钢结构时,其抗倾覆要求更难满足,使得需要设置盖梁的情形不断增加。这就需要在高架桥梁底与地面道路建筑限界上方之间增加盖梁的空间,需要进一步增加桥面高度。城市建成区的桥梁不同于公路桥梁,在解决桥面通行的同时,必须兼顾原先已存在的地面市政交通。较低的桥面高度会压迫梁高,被迫采用较小的桥梁跨度,容易造成桥下柱子林立的景象,对原有街道景观造成较大影响,使得高架方案更不容易为公众接受。

2.11 单车道匝道宽度

日本城市高速道路是收费道路,成为网状系统后,即使是放射状道路,也往往与通往城外的高速公路相衔接,城市之中基本不存在主路上下桥的情况。与城际高速公路或绕城高速公路不同,城市高速公路并不是以解决长途交通或越境交通为目的,而是以市内车辆及起终点为服务目标。除去城市高速道路通往城际高速公路的出入口以及网络内部自身的交叉点,东京城市高速道路与地面市政道路之间设置了大约180 对上下桥匝道。匝道是进出城市高速道路系统的主要方式,市内匝道数目众多。一方面可以从城市高速路直接抵达目的地附近,增加了便利性;另一方面分散了单个匝道的交通量,使得更多通往市政道路的匝道采用单车道也能满足交通容量的要求,减小了设置匝道的用地要求。同时,数量众多的匝道降低了单点发生故障后大范围交通受到影响的可能性,减小了系统脆弱性。为了保证主线交通的顺畅,匝道口之间的间距须满足匝道口间最小距离要求,并设置必要长度的加减速车道。匝道口间距不足时设置集散车道和复归车道。在中心城市寸土寸金的核心地段修建的这些匝道比公路立交匝道的宽度要窄。与多车道封闭道路相比,单车道更容易出现由于车辆故障和交通事故等引起的交通阻塞。这些通往地面市政道路的单车道匝道的沥青路面的标准宽度为4.75 m,加两侧护栏全宽5.95 m。由于每侧护栏中还包含0.25 m 的侧向净宽,建筑界限宽为5.25 m(内侧路肩0.75 m+ 车道3.25 m+ 外侧半路肩1.25 m=5.25 m)。在大型车辆通行比率较高的匝道采用强化型单车道匝道,考虑大型故障车靠边后其余车辆可以缓慢通过而设置了2.5 m宽的全路肩。强化型的单车道匝道沥青路面宽6m,结构全宽7.2 m,建筑界限宽6.50 m(内侧路肩0.75 m+ 车道3.25 m+ 外侧路肩2.5 m=6.5 m)。

我国城市快速路的单车道匝道的有效宽度(城市快速路规范[3])为6.5 m,加两侧各0.5 m 护栏,全宽7.5 m,而按照城市交叉口设计规范[13]则路面宽7 m,全宽8 m。

东京较宽的加强型匝道与我国较窄的匝道(按照城市快速路规范设计[3])的有效宽度相同,但由于护栏结构不同,日本匝道的结构全宽比我国窄0.3 m。日本标准型的匝道则比我国较窄匝道结构全宽窄1.55 m。图5 为两国单车道匝道的比较。

图5 两国单车道匝道的比较(单位:m)

城市高架桥因对城市景观造成较大影响和环境污染问题而使其应用受到一定的限制。地下道路对城市环境的影响程度明显小于高架道路。东京的中央环状线的新宿段(11.0 km)、品川段(9.4 km)等路段采用了双洞双向4 车线的地下道路形式,解决了景观和噪声污染问题。上设数座换气塔,隧道内收集的汽车尾气经处理后排向100 m 高空,较好地解决了空气污染问题。结构类型以盾构隧道为主,在地铁等各种地下管线存在的前提下,深20~45 m。但是,地下道路无论与现有高架之间还是自身都极难形成网络化。东京的中央环状线的地下道路段在“大桥JCT”枢纽立交与高架的东京高速3 号线相交,在一座体育场大小的椭圆形的混凝土隧道中盘旋2 圈,最大从地上30 m 高空下至地下40 m 深度。通常的地下道路只能在明挖段设置一些简单的匝道,但明挖施工时对周边环境影响很大。为减少施工时对周边环境的影响,“大桥JCT”的地下分合流段在盾构法的基础上暗挖施工,技术难度非常大。地下道路很难像地铁那样沿线设置多座站点以改善整条线路沿线周边的出行需求,更适合解决点到点的过境问题。相比之下,高架的立交枢纽各方向道路之间可以根据条件和需求通过定向匝道进行连接,而且可以设置数量众多的通往地面市政道路的匝道。在城市建成区,地面道路容量难以有效提高,城市高架桥可以灵活设置匝道的特点使其在网络化布局方面及与既有市政道路紧密融合方面具有地下道路所不具备的突出优势。

3 结论

(1)城市高架道路不以过境车辆高速通过为目的,而是为解决城区交通拥堵,提高区域内大流量交通的顺畅性而采取的一种重要手段。

(2)通过设置半路肩可以减小城市高架道路对交通事故适应的脆弱性。

(3)高架道路的建筑限界须予以保证,否则不仅对行车不利,也增加对交通事故应对的脆弱性。改进的护栏形状在高架道路最宽处最多可以减少0.90 m 的建设用地。

(4)提高城市高架桥匝道的最大纵坡限值,对高架桥建设具有非常重要的意义。南方城市的研究课题是桥与路的区别,北方城市的研究重点是积雪冰冻的影响。

(5)较窄宽度的匝道为在更多位置上下桥提供更多可能性。

摘自:城市道桥与防洪