0 引言

近年来,受全球气候变暖影响,暴雨及高温等极端天气频频出现,由此引起各类灾害频发[1]。地铁作为现代社会公共出行的重要方式,在此种极端气候条件下,若线路部分车站出入口积水严重,超过自身的排水能力,则易出现积水倒灌甚至淹没轨道的险情,从而影响车站服务及车辆运行,对地铁运营产生极为不利的影响[2]。

2005年8月,台风“麦莎”造成高强度降雨致使上海道路严重积水,因防汛排水泵站排水能力不够,部分道路积水倒灌,进入地铁一号线常熟路站至徐家汇站的隧道区间,造成地铁停运;2005年9月12日,台风“卡努”期间,暴雨导致上海地铁二号线中山公园站等部分车站进水[3]。2008年7月4日,北京地铁五号线崇文路站因暴雨导致进水,造成部分线路停运。2010年5月16日,广州地铁二号线磨碟沙站连续暴雨导致隧道进水,造成整条线路停运6小时[1]。

南京地铁近年暴雨时积水严重,受汛情影响,2016年7月7日“尼伯特”台风期间,一号线中华门站站前道路市政管网冒水积水严重,倒灌至车站一层办公区用房,影响人员正常工作;同时,三号线明发广场站外农花河河水涌入明发酒店停车场,通过负一层地下停车场与地铁连接通道涌入地铁车站导致该站无法正常运营;机场线翠屏山站因短时间强降雨,道路和广场上的洪涝水,形成坡面流,沿着道路和广场平地相接的站台及下沉式广场托乐嘉乐尚天地灌入车站,影响了地铁正常运行;一号线安德门至天隆寺轨行区一度出现约1m淹水水深,站点乘客大量积压,对南京公共交通造成极大影响,引起很大的社会舆论。

在这样的背景下,对地铁等地下空间提早开展防汛风险评估十分必要的。目前,国内已有不少学者对地铁防汛风险评估开展了一系列研究,如吕翠美等[1]将地铁站点防洪作为一个风险问题加以分析研究,得出影响地铁站点的防洪排涝因子,采用模糊属性评判方法,系统分析站点防洪排涝风险等级,并对站点进行水文测算,给出在设计洪水条件下各站点可能的淹没关系,从而指导地铁站点建设和运营过程中防洪排涝工作的开展。陈峰等[3]研究城市地下空间防汛风险综合评估研究,从防汛角度,对城市地下空间建设和运营期间的防汛风险综合评估机理和内容进行研究,识别防汛风险影响因素,探讨防汛风险评估框架体系和评价指标,提出风险控制对策和建议。王军辉等[4]从北京市气象、水文以及地下水条件等多种水因素的分析出发,进行了一系列宏观、系统的研究工作,并从工程、生态和管理等不同角度提出了相应的防治策略,为北京市城市地下空间的规划和设计中科学规避各类水灾、水害问题的不良影响提供了依据。

本文研究对象为已运营的地铁线路,从风险概率角度出发,开展防汛风险评估,通过实际案例应用,明确运营期地铁防汛风险评估的研究思路,简化研究方法,得出相关结论,指导防汛工作的开展。

1 运营期防汛评估对象

1.1 运营期防汛评估的重要性

地铁防汛风险评估包括建设期和运营期两阶段,其中建设期包括前期策划及设计阶段对防汛风险的预测分析评估和施工期间的风险管理措施,运营期包括施工完成后对各防汛设施的后评估和运营期间地下空间自身的风险管理[3]。

各城市地铁往往对建设期防汛工作比较重视,而随着地铁建成投入运营,与周边市政道路及管网之间的相对关系均处于动态变化中,尤其是相对高差的变化及连接通道的开通,给地铁平稳度汛及安全营运带来新的挑战,一旦失守,后果不堪设想。因此,对地铁运营期防汛风险评估工作也应重视。

1.2 运营期防汛评估对象

一般而言,一条完整的地铁线路由各车站、线路区间、基地/车辆段、区间风井/风亭、主变电所/区域变电所等构成。而车站及线路区间根据不同形式可分为地下段、地面段及高架段三种[5]。

地下段即地下车站及隧道区间,位于地表以下,包括地下车站出入口(一般乘客出入口、办公区逃生通道、出地面无障碍通道)、车站风井风亭及地下线路的出入洞口等部位;地面段即地面车站及地面线路,位于地表,包括地面车站出入口(一般乘客出入口、办公区逃生通道、出地面无障碍通道)、车站风井风亭;高架段即高架车站及高架区间,高架车站一般布局为地下一层电缆夹层,地面一层设备层及车站进出口,二层为站厅层,三层为站台层,虽然汛期雨水并不会到达位于三层的轨行区,但因地下一层的电缆井孔洞封闭性不够导致灌水,以及地面一层的出入口与站外的高差控制不能满足要求,若雨量较大,易从最低点进水导致设备故障,影响线路正常运营,故高架站所有地面开口区域也应作为地铁防汛评估的范畴。

2 运营期防汛评估方法

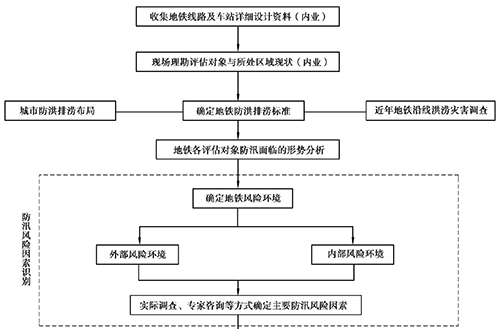

2.1 主要技术路线

(1) 基础资料调研阶段,收集地铁沿线及其所在区域基础情况,包括两方面:①地铁自身情况,如设计资料及地理位置、出入口情况、地下空间排水设施;②外部区域情况,如相关水文气象、地形地貌、工程地质、历史雨情、历史出险情况、周边河道、现有防汛设施状况及区域排水系统等。

(2) 相互关系分析阶段,分析上述两者之间相互关系,包括地铁与周边水利工程设施、防汛防涝工程设施的关系,各出入口与周边环境关系等。

(3) 结合城市防洪排涝布局,确定评估区域防洪排涝标准。

(4) 地铁风险环境和风险因素识别,分析各风险因素危害等级,评估各风险因素发生概率。

(5) 防汛风险分析阶段,对应既定风险评价指标,判断地铁各评估对象的防汛风险等级。

(6) 根据风险评估结果,结合地铁车站、车辆段/基地、主/区变电所、区间出入土段实际情况,提出相应的防汛风险对策及应急措施,如图1。

图1 地铁防汛风险评估技术路线图

2.2 风险因素分析

2.2.1 风险环境确定

区域自然条件和现状情况即为风险环境,由区域内气象、水文、地形、地质和防汛设施等共同组成,风险环境是产生风险的客观基础,是根本性因素。

本文将风险环境划分为内部和外部环境,外部风险环境包括气象水文、地形地貌、河道情况、周边排水设施等,内部风险环境包括挡水能力、排水能力、结构防渗能力和管理状况等。

2.2.2 风险因素识别

地铁自身防汛措施和对策的缺陷或缺失构成了风险因素。风险因素是风险发生的直接因素,与风险环境组成风险事件的两个必备要素。由于风险环境的存在,加上风险因素的诱导,就有可能引发风险事件,进一步对地铁造成损失[6]。

风险因素识别是风险分析的首要步骤,剖析出各种不确定性因素作用于评估对象的影响对风险分析有决定性的意义。由于地铁防汛风险问题一直是一个复杂的不确定性问题,风险因素的识别也因人而异。目前,缺少风险评估系统性和风险判别统一准则,论证评估的认可存在较大程度的差异。

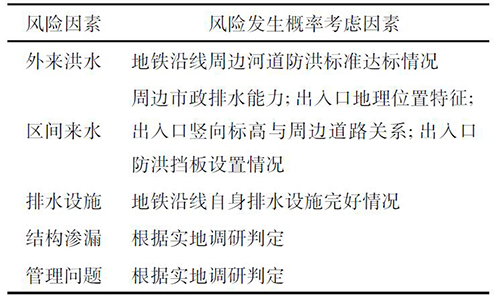

针对地铁自身特点,通过实地调查、座谈讨论、专家咨询及参考其他类似的风险研究,初步得出主要的可能影响因素,分析和筛除影响微弱和作用较小的因素,最终确定主要影响因素为以下五方面:外来洪水、区间来水、排水设施、结构渗漏和管理状况。

2.3 风险分级标准

风险分级标准包括风险事故发生概率的等级标准(简称“风险概率等级”)和风险事故发生后的损失等级标准(简称“风险损失等级”)。

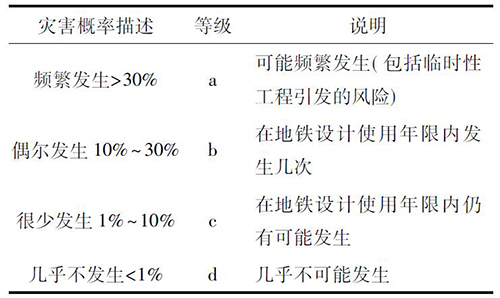

2.3.1 防汛风险概率等级标准

衡量风险概率主要有2种方法:相对比较法和概率分布法。根据专家意见及考虑地铁重要性,选用相对比较法将地铁沿线防汛风险发生概率划分为4个等级:几乎不发生、很少发生、偶尔发生和频繁发生。具体划分标准和判定依据如表1地铁沿线防汛风险概率等级标准及表2地铁沿线防汛风险发生概率判定依据。

表1 地铁沿线防汛风险概率等级标准

表2 地铁沿线防汛风险发生概率判定依据

2.3.2 防汛风险损失等级划分

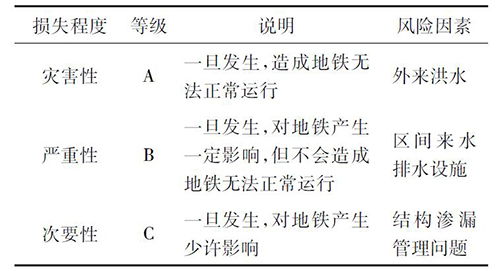

根据《地铁及地下工程建设风险管理指南》[7]和《防洪风险评价导则》[8]风险危害的划分标准,结合实地调研情况,考虑风险损失不同的严重程度,对地铁各风险因素进行等级划分,如表3防汛风险损失等级划分。

表3 防汛风险损失等级划分

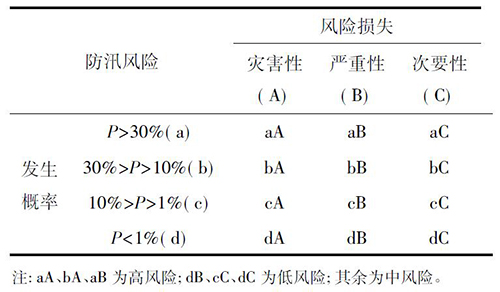

2.3.3 防汛风险评价矩阵及接受准则

根据不同的风险概率等级和风险损失等级,本次建立风险分级评价矩阵进行综合评估,风险评价矩阵如表4。

表4 风险评价矩阵表

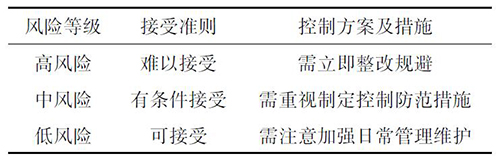

2.3.4风险接受准则

根据专家意见,采用单因子指标法划分地铁防汛风险等级。风险等级划分为3大类:高风险、中风险、低风险。不同等级的风险采用不同的风险控制对策和措施,结合风险评价矩阵,不同等级风险的接受准则及相应的控制对策如表5。

表5 不同等级风险的接受准则及相应的控制对策

地铁防汛风险等级划分步骤:①判断各评估对象防汛风险指标有无aA、aB、bA,如有,则评估为高风险;若无,则进入第②步。②判断各出入口防汛风险指标有无cA、bB、cB、aC,如有,则评估为中风险;若无,则评估为低风险。

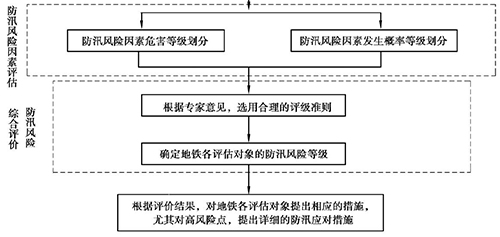

2.4 综合评价

根据相关设计资料,结合实地调研结果,对地铁沿线各防汛风险因素发生概率做相关分析和判定。根据防汛风险因素评估矩阵及风险等级划分评价准则,统计出地铁各评估对象防汛风险等级,并根据评价结果,对地铁各评估对象提出相应的措施。尤其对高风险点,应提出详细的防汛应对措施。

3 运营期防汛评估案例

3.1 南京地铁S7号线(宁溧线)防汛风险评估

3.1.1 S7号线概况

南京地铁S7号线起自宁高城际一期禄口机场站,止于溧水城区,全长30.79km,共设9座车站,其中5座地下站(空港新城江宁站、溧水站、中山湖站、幸庄站、无想山站)、4座高架站(柘塘站、空港新城溧水站、群力站、卧龙湖站),1处主变,3处区变、1处车辆段,S7号线线路图如图2所示。

图2 S7号线线路图

3.1.2 S7号线线路防洪标准适应性分析

S7号线空港新城江宁站地势较低,周边溧水河现状防洪能力50年一遇,地铁相应防洪标准为100年一遇,防洪要求与周边区域防洪标准不相适应。

S7号线空港新城江宁站-柘塘站段区间出入土段、柘塘站、溧水车辆基地及CK4区间变电所位于溧水区柘塘圩内,区域水系属秦淮河流域,主要受溧水河、一干河、二干河等外河高水位威胁。经过多年整治,溧水河段堤防现状防洪能力达到50年一遇。一干河、二干河堤防正在进行加高加固处理,以满足50年一遇防洪标准,堤顶高程将高于河道100年一遇设计洪水位。地铁防洪标准为100年一遇,属流域超标准洪水,防洪要求与周边区域防洪标准不相适应。地铁建设与片区防洪标准不适应,即使是地势较高的车站或基地仍面临着较大的山洪防治压力。当遭遇流域超标准洪水时,柘塘圩作为空港经济区重要组成部分,应制订合理的洪水调度方案,确保外河洪水不会进入柘塘圩内。

空港新城溧水站至无想山站位于低山丘陵区,地势较高,高程在15~32m之间,位于周边防洪河道100年一遇设计洪水位以上,与区域防洪标准基本相适应。

综上,S7号线空港新城江宁站—柘塘站段区间位于外河设计洪水位以下,外河河道堤防的安全是保证圩区段轨道交通的防洪安全的重要前提。随着区域防洪标准的提高,对河道堤防进行加高、加固,将有利于宁溧线该区段的防洪安全。

3.1.3 S7号线站点风险分析

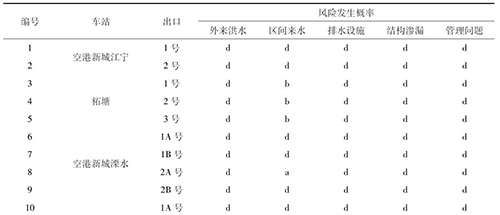

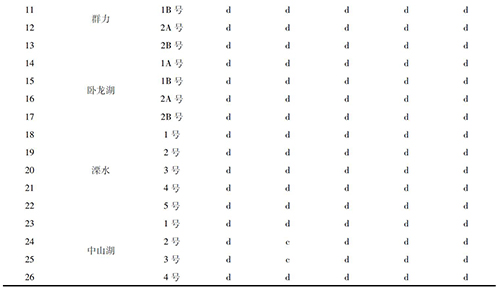

结合防洪排涝布局及区域防洪排涝标准,根据设计资料及实地调研结果,对S7号线各防汛风险因素发生概率,作出如下判定,风险发生概率分析表如表6。

表6 风险发生概率分析表

续表6

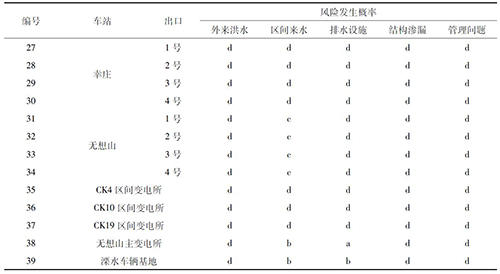

3.1.4 S7号线防汛风险评估结果

根据表6风险发生概率分析表,结合防汛风险损失等级划分表,得出S7号线防汛风险等级划分。其结果为:高风险点共2处,中风险点共4处,低风险点共8处,S7号线防汛风险评估结果如表7所示。

表7 S7号线防汛风险评估结果

3.2 南京地铁S7号线(宁溧线)防汛应对工程措施

在实施南京地铁防汛风险应对措施中,可坚持“预防为主、抢险为辅”、“永久性工程措施为主、临时性工程措施为辅”的原则,寻求外单位及公司内部部门之间多方合作,共同解决防汛风险源问题,打造地铁“洪能挡、涝能排、渗能导”的防汛体系。

结合3.1节防汛风险评估流程及其结果(高风险点2处,中风险点4处,低风险点8处),可根据主要风险源确定应对工程措施如下:

3.2.1 外来洪水风险应对措施

宁溧线沿线防洪河道有溧水河、一干河和二干河,其中,溧水河基本达到50年一遇标准,一干河和二干河基本达到20—50年一遇标准。

外来洪水带来的风险损失为灾害性的(A),根据3.1分析过程,此种灾害发生概率为(d),宁溧线共14个风险点可基本确定来自于该风险源的风险等级为低风险。因为是概率事件,故可按照以下三种情况采取应对措施。

(1) 当发生20—50年一遇的洪水时,上述河道堤防基本安全,地铁沿线基本不会受到外来洪水威胁。

(2) 上述河道堤防经过历年整治加固,且堤顶高程均有一定的安全超高,当发生50—100年一遇洪水时,堤防发生溃坝或漫堤的概率较低。

(3) 当发生超100年一遇洪水时,除常规防汛应急措施外,建议及时关注外河水位,当长江水位超历史最高10.22m(下关站),秦淮河水位超历史最高水位11.44m(东山站),石臼湖水位超历史最高水位13.02m(蛇山站)时,与南京市防汛指挥部汇报沟通,根据相关要求,启动Ⅰ级应急响应,必要时根据实际情况跳站运行或关闭部分地铁线路。

3.2.2 区间来水风险应对措施

对于区间来水频繁及偶尔发生的车站、变电所、车辆段,可采取“以外截为主,以内排为辅”的原则,主要通过排水沟或挡墙等截排水措施,将周边地势较高的来水排入区外下游地势低洼处,其余少量意外进入地铁的来水可通过泵站抽排至区外。同时,根据实际情况改进周边排水沟,并确保排水泵正常使用,每个车站、变电所、车辆段配备2台临时排水泵,每个出口配备挡洪板和沙袋等临时工程措施,具体车站根据实际情况参照实施。

例如,高风险点———空港新城溧水站为高架三层岛式车站,车站站台位于路中三层,站厅位于二层,通过人行天桥与道路两侧出入口衔接,共设置4个出入口。其中1A出入口布设3层台阶、1B出入口布设4层台阶、2A出入口无台阶、2B出入口布设4层台阶,2A、2B出入口周边均布设了排水沟。除2A出入口外,其余3个出入口比室外地面高450~600mm,基本不会产生积水。

根据《地铁设计规范》(GB50157—2013):车站出入口应高出室外地面300~450mm,并应满足当地防淹要求;当无法满足时应设防淹闸槽,槽高可根据当地最高积水位确定。2A出入口比周边广场地面高约80mm,一旦发生险情,该出入口正常通行及电梯电机会受不利影响。

建议在2A出入口布设临时挡洪板及沙包,或者安装水动力全自动防洪闸,确保地铁出入口及电梯电机的安全运行。

3.2.3 排水设施应对措施

随着沿线地块的开发建设,一些圩区的排涝河道过流断面被侵占严重,甚至被填埋隔断,水系连通性较差,留存的河湖水面也大幅度缩减,从而减小了河网的调蓄能力,加重了区域治涝压力。

地铁沿线部分区域排涝标准不高,排水设施亦尚未完善,如宁溧线现状沿线基本在新建或修建道路,路面排水设施的不完善,当路面积水严重时导致也易使得地铁出入口受淹等等。每年汛前(5月前)对排水设施进行安全检查,加强地铁沿线排水设施的检修保养,对存在问题及设备老化的设施及时更换。

例如,高风险点——无想山主变电所位于无想山地铁站西南方向,变电所内雨水通过散排至附近河沟。变电所四周设置了挡墙,挡墙顶高程比周边地面高出0.5m左右。无想山主变电所设置出入口一处,出入口无台阶,现状出入口处地面高程低于周边路面高程。由于主变电所前规划秦淮大道正在施工,现状主变电所周围堆放大量黄土。未来规划秦淮大道建成后,路面标高与现状主变电所场坪标高基本齐平。

现状无想山主变电所前规划秦淮大道正在施工,场区地势较低且出入口无台阶,水流流向变电所,容易产生积水。根据现场调查,施工期遇到暴雨情况下,主变电所场区内的雨水井均已填满,井内雨水不能及时排出,仅能采用临时泵抽排井内雨水至场区外。主变电所内地下泵房出入口仅高出室外20cm,无法满足《地铁设计规范》(GB50157—2013)[9]的标高要求,对地下泵房的正常运行有安全隐患。主变电所外电缆井地势较低,且封闭性较差,雨水容易倒灌至地下室。

建议如下:①汛期来临之前需清理周边堆土,保证变电所外围沟渠的畅通,确保场区内雨水井中雨水能及时排出,避免对地下泵房的正常运行产生不利影响;②变电所前规划道路未建成之前,主变电所出入口及地下泵站房出入口处应设置防淹闸槽、挡水袋等挡水措施,避免外围来水倒灌;三、电缆井需临时加高到地面以上50cm,防止雨水倒灌,并确保地下空间的封闭性,道路建设完成以后可拆除临时加高。

3.2.4 结构渗漏风险应对措施

对已有结构渗漏问题的车站,可采用防渗处理或者导流等措施。

3.3 南京地铁S7号线(宁溧线)防汛应对非工程措施及管理完善措施

防汛工作是一项协同多方、多措并举的重大工程,除了采取具体的工程措施之外,非工程措施的应用在某些时刻也发挥着举足轻重的作用。

3.3.1 主动纳入城市防汛体系[6,10-11]

(1) 提前熟悉和掌握南京的汛情资讯,如重要河道、湖泊的防汛警戒水位,并制定相应的工作预案。

(2) 主动加强与城市防汛指挥部的联系,将地铁防汛纳入到整个城市防汛工作体系中,与气象、水利、市政等部门联系,及时准确地掌握有关水汛的预报和警报。

(3) 在汛期,积极主动将地铁有关汛情反馈给城市防汛指挥部,形成协调联动机制,共同开展防灾减灾工作。

3.3.2 主动与城市排水系统对接

(1) 充分了解地铁周边排水系统的管网布局和排水能力,确保汛期地铁周边的市政管网能接收并排走地铁排出水量。

(2) 确保地铁排水系统与市政排水管网实现无缝连接和贯通,汛前对排水系统进行全面检查,对存在问题的设施进行及时修复。

3.3.3 及时编制防汛工作预案

每年汛前,应有针对性地制订地铁防汛方案和应急预案,确定工作机构和人员,明确工作职责,形成响应及时、行动有效的工作方案和工作机制。

3.3.4 汛前检查及准备工作

及时对车站、车辆段/基地、各变电所排水系统进行检查,保证排水沟畅通,无杂物淤积;检查排水泵及泵房供电电源情况,保证其处于适用状态;密切关注出入口周边积水情况,防止出入口积水倒灌,准备好防洪挡板、沙袋等防汛物资备用。

3.3.5 汛期现场应急保障工作

(1) 每年汛前成立地铁防汛应急指挥机构和应急工作组,应急工作组至少包括应急救援工作组、应急物资保障工作组、应急后勤保障工作组等。应急指挥机构负责统一指挥、统一调度及监督各级防汛工作,并与市政府防汛抗旱指挥部保持直线联系。关注南京水务局管网(njsl.gov.cn)或江苏省水利厅管网(jswater.jiangsu.gov.cn)上发布的防汛抗旱信息,也可下载南京防汛防旱系统app,及时掌握雨情、水情、灾情信息。

(2) 每年汛前,根据下发防台、防汛应急工作方案,应急指挥机构组织开展防汛大检查,各单位根据各自职责和专业特点细化防汛检查方案,发现问题及时处理,做好度汛准备。

(3) 防汛应急指挥机构密切与地方防汛抗旱指挥部、气象及水利部门联系,及时掌握有关天气、水情和风暴潮预报警报并向各单位发布预警信息。各单位巡检人员一旦发现水害险情,必须采取有效措施并上报相关部门。因水害引起行车事故,按照行车事故等级启动相关应急预案。

(4) 根据汛情灾害情况及直接经济损失等情况,将防汛应急响应分级。各级单位依据事先制定的应急响应的判别条件及时启动。

4 结语

随着地铁建设步伐的加快,在线路建成投入使用后,显然地铁运营安全即成为头等大事,积极开展地铁防汛风险评估是十分必要的。本文将已运营的地铁线路作为研究对象,从风险概率角度出发,开展防汛风险评估,通过实际案例的应用,明确运营期地铁防汛风险评估的研究思路,简化研究方法,从而得出相关结论,对类似工程防汛工作的稳步开展也起到一定的参考作用。

本文研究方法与目前国内外相关文献提出的研究方法并行不悖,具有一定的参考意义,同时提出几方面值得思考的问题,作为今后拟进一步加以研究本课题的出发点:地铁建设期设计和施工阶段应积极与运营期实际需求相结合。在设计阶段,务必实地详细勘察周边环境,结合勘察资料,因地制宜,不能闭门造车,刻意追求统一,时刻将防汛要求置于重要位置,尤其对高程点的控制需结合实地情况合理布置以满足要求。同时,在设计阶段应适当考虑防汛物资储备功能的便利性及时效性,以便能满足应急抢险要求等。

摘自:地下空间与工程学报