0 引言

伴随着国民经济发展和国家建设的需求,盾构法隧道技术得到快速发展,应用领域从城市地铁逐步拓展到电力管道、输水管道、公路隧道、铁路隧道、核电隧道以及地下车站等。与其他建造方法相比,盾构法具有高安全性、高质量、高效率、低环境影响、低劳动资源、低劳动强度等优势。目前,盾构已从适应单一地质发展到适应于复杂地质,出现了敞开式、土压及泥水平衡的双模和多模盾构,盾构开挖直径也从3m级、6m级向15m级的方向发展,独头掘进的距离超过10km,盾构可承受水压达到1MPa。

针对盾构法隧道技术的发展历程,国内已有相关学者进行了总结与论述。自1985年刘仁鹏[1]介绍了盾构技术以来,王振信[2]、张凤祥等[3]、薛备芳[4]、洪开荣[5-9]、傅德明等[10]、陈馈等[11-12]相继对我国不同阶段的盾构隧道技术发展及应用情况进行了总结;杨文武[13]、肖明清[14]、何川等[15]研究论述了盾构在水下隧道、地铁隧道等不同领域的应用情况,对不同阶段的盾构隧道技术、存在问题和发展思路提出了独到见解。陈建芹等[16]统计了我国水下隧道的开工年份、所在省级行政区、穿越水域、施工方法等。钱七虎等[17]、李建斌[18]归纳了我国隧道掘进机自主设计、制造的现状,分析了研发制造中存在的关键问题。孙恒等[19]、杜闯东[20]针对大直径盾构施工风险,从土压盾构与泥水盾构主轴承密封、常压刀盘与常规刀盘选择、泥饼粘结和渣土滞排、前方复杂地质预探、海中基岩爆破及注浆固结辅助处理等方面提出思考和建议。代洪波等[21]统计了我国大直径盾构隧道工程,总结了国内大直径盾构隧道在勘察规划、工程设计、装备制造、规范、材料和施工技术管理等方面面临的主要问题。陈湘生等[22]、郭卫社等[23]通过一系列实例分析指出,多技术融合与应用可实现从规划与设计到施工与运维各阶段的数字化与智能化,将会成为隧道工程智能建造的核心。

由此可见,以往关于盾构法隧道技术的总结与论述多数聚焦在具体问题,而对问题产生的原因分析不够深入。因此,本文结合盾构隧道发展历程,总结盾构施工过程中出现的设备损坏、地面沉陷、隧道突涌水等工程问题,以及盾构装备和施工技术的先进成果。进一步,基于盾构隧道施工经验,从施工技术管理、设备管理、施工过程管理、风险应急管理等方面,采用全过程管理的理念和全方位管理方法对盾构法隧道管理重点进行研究和分析,同时对盾构法的发展进行展望。

1盾构法在国内外的发展历程

1.1盾构法在国外的发展历程

盾构是目前世界上最先进的隧道施工特种专用机械之一。在发达国家,使用盾构施工的隧道占隧道总量的50%以上。国外盾构法经历了以下4个发展阶段。

1) 以Brunel盾构为代表的手掘式盾构(1825—1886年)。法国工程师Brunel提出盾构法,并于1825—1843年成功建成泰晤士河隧道。随后,压缩空气、泥浆、机械设备应用到盾构装备和施工过程中。1874年,詹尼斯·亨利·格瑞海德(Janes Heary Greathead)开发了液体支撑隧道工作面的盾构,通过开挖土层以泥浆的形式排出。

2) 以机械式、气压式盾构为代表的第2代盾构(1886—1963年)。1886年,詹尼斯·亨利·格瑞海德(Janes Heary Greathead)在伦敦地下隧道施工中将压缩空气方法与盾构法相结合,标志着盾构法在承压水地层施工的一个重大进步,促进了盾构在世界范围内的进一步推广。1896年,英国人普莱斯(Price)开发了一种辐条式刀盘机械化盾构,并于1897年起成功应用于伦敦地区黏土地层施工中。

3)以闭胸式盾构为代表(泥水/土压平衡)的第3代盾构(1963—1990年)。1963年,日本SatoKogyo公司首先开发出土压平衡盾构。德国Wayss和Freytag公司开发了第1台泥水盾构,并于1974年在德国汉堡首次使用了这种盾构,开挖了一段长4.6km的污水管道。1974年,日本IHI(石川岛播磨)公司制造了第1台外径为3.72m的土压平衡盾构,并在日本东京掘进了长1.90km的隧道。

4)以大直径、高智能化、多样化为特色的第4代盾构(1990年至今)。1990年以后,随着机械、电子、材料、信息技术的飞速发展,大直径盾构装备研制及长距离盾构法隧道施工技术水平进步极为显著。自1994年日本东京湾隧道首次采用ϕ14.14m泥水平衡盾构以来,超大直径盾构已成为当前隧道建设中的重要利器。与此同时,日本发展了异形盾构,开发了双圆、三圆、矩形等类型盾构。1993年,第1台外径为7.4m的多模式混合盾构在巴黎问世。

近年来,国外超大直径盾构法隧道工程呈现出土压盾构使用比例高的特点。据不完全统计,截至2021年,国外建设的17项超大直径盾构隧道工程中,采用土压盾构9台,泥水盾构6台,TBM装备2台。

1.2 盾构法在国内的发展历程

中国从1953年才开始盾构法隧道的探索,回顾中国盾构与施工技术的发展历程,国内盾构法经历了以下3个发展阶段。

1) 以上海造船厂自研土压平衡盾构为代表的第1代仿制盾构(1953—2001年)。1953年,东北阜新煤矿首次采用手掘式盾构修建了ϕ2.6m的疏水巷道。1962年,上海城建局隧道工程公司研制了1台ϕ4.16m的手掘式普通敞胸盾构。1987年,上海造船厂研制了中国首台ϕ4.35m的加泥式土压平衡盾构,成功应用于上海市南站过江电缆隧道工程,填补了中国加泥式土压平衡盾构制造的空白。1988年,上海自主研制了ϕ5.64m的土压平衡式盾构,代表了我国具备自研土压平衡式盾构的能力。

2) 以中铁隧道局自研复合式盾构为代表的第2代创新盾构(2002—2008年)。2002年,国家科技部将盾构研发列入国家高新技术研究发展计划(国家“863”计划),盾构的自主创新研制正式进入实施阶段。2008年,中铁隧道局自主研制的首台具有自主知识产权的复合式盾构“中国中铁1号”诞生,代表我国具备了自主研制复合式盾构的能力。在此期间,中国虽然可以自主研制盾构,但采用的盾构仍以国外为主。

3) 以中铁装备自研超大直径泥水盾构为代表的3代超大直径盾构(2009年至今)。2016年,中铁工程装备集团有限公司自研了第1台ϕ15.03m的超大直径泥水盾构,并成功应用于汕头海湾隧道,标志着国产盾构设计制造水平完成了新的跨越。2022年,沪渝蓉高铁沪宁段崇太长江隧道采用ϕ15.40m的超大直径泥水盾构独头掘进11.33km,展现了中国盾构施工技术的新跨越。

近年来,国内超大直径盾构隧道工程建设迅猛发展。截至2021年,国内建设的超大直径盾构隧道工程59项中,采用土压盾构5台,泥水盾构91台[20]。

2 盾构法隧道建造实践情况

2.1 盾构装备关键成果

2.1.1 盾构开挖系统

针对盾构掘进过程中刀盘刀具磨损不可感、不可知,以及刀盘刀具更换和修复风险高、周期长、代价大等问题,开发了盾构常压换刀技术、刀具状态智能诊断技术、刀盘刀具磨损检测技术以及饱和潜水换刀技术,实现了刀盘刀具磨损可感、可知、可测、可换。

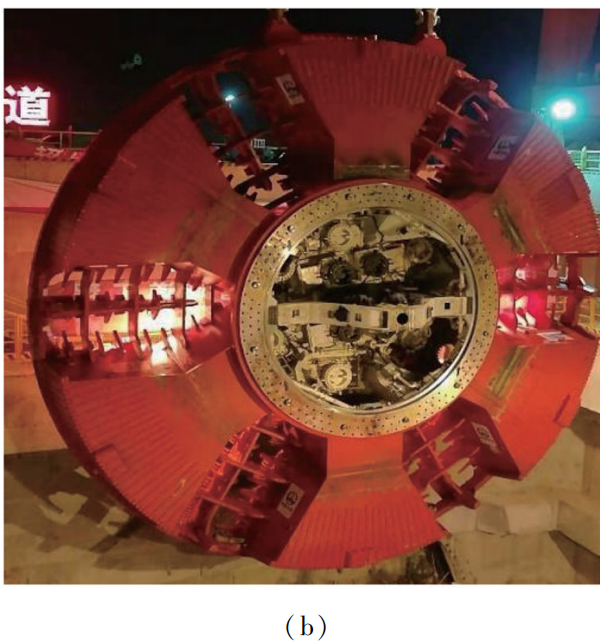

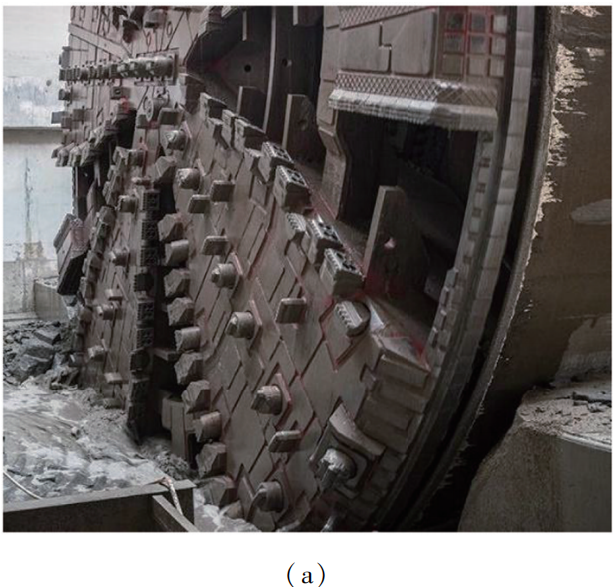

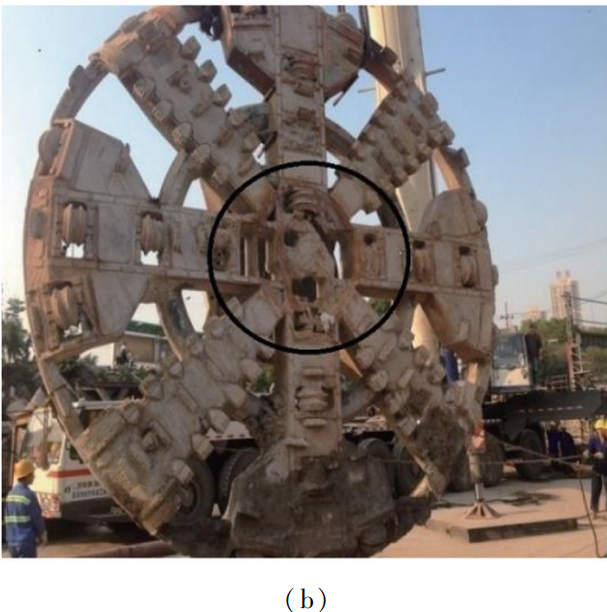

1)常压换刀技术。20世纪90年代,常压换刀技术开始用于德国易北河第4隧道工程。随着常压换刀技术的成熟,常压刀盘(如图1所示)在大直径泥水盾构中的应用越来越广泛。目前,国内大于ϕ14m的59项盾构隧道工程中有36项采用常压换刀技术,该技术实现了常压环境中刀具的检查与更换,提高了换刀作业安全性。

图 1 常压刀盘示意图

2)刀具状态智能诊断技术。针对盾构施工中无法实时感知刀具状态,刀盘刀具磨损检查需要进仓(常压或带压)的难题,近10年来国内在刀具状态自动检测、自动预报方面进行了大量研究,攻克了复杂工况下检测传感器设计、无线通讯系统设计、传感器防护设计和基于刀具数据采集的盾构状态感知系统等关键技术,研制出性能可靠的盾构刀具状态感知系统。该系统实现了刀具旋转、温度、刀轴受力、磨损等参数的连续监测,并通过反演获取掌子面地层的分布,如图2所示。

图 2 刀具状态监测反演掌子面基岩分布图

3)刀盘、刀具耐磨及磨损检测技术。刀盘耐磨设计已经比较成熟,刀盘前面板一般设计有耐磨复合钢板保护刀盘前面板结构,刀盘大圆环采用耐磨合金块进行保护。部分刀盘周边结构上增加耐磨钉或者碳化钨耐磨块,增强刀盘的耐磨性能。刀盘耐磨检测技术主要通过柱状液压检测和带状液压检测实现,带状液压检测范围大,可以实现刀盘结构磨损检测全覆盖,有效避免了监测盲区。

刀具耐磨设计常采用在刀圈上镶嵌合金齿、刀圈侧面敷焊1层碳化钨颗粒或者敷焊陶瓷材料的方式增加滚刀耐磨性。对于撕裂刀或者刮刀类刀具,在非合金块区域的母体上常采用堆焊耐磨层形式增加其耐磨性能。刀具磨损检测技术主要采用液压检测、旋转检测和电涡流方式。

2.1.2 盾构主轴承系统

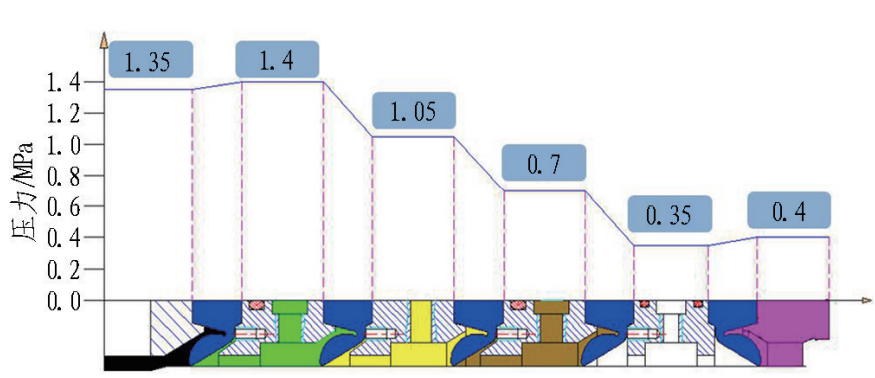

1) 主轴承密封。主轴承是盾构的核心部件之一,主轴承密封损坏将给工程建设带来严重后果。目前,国外盾构主轴承密封系统最高承压能力达1.7MPa,国内盾构主轴承密封系统最高承压为1.2MPa。目前,针对埋深大、水压高、掘进距离长的盾构隧道,常采用多道密封组合设计,通过注入润滑油脂逐级压力递增的形式提高主驱动密封承压能力,如图3所示。

图 3 主驱动密封压力分布图

目前,主轴承密封的形式和材质有3种,优缺点各不相同,通常设计采用1种或2种形式的组合,如表1所示。

表 1 盾构主驱动密封形式

针对大埋深、高水压、长距离的盾构隧道,目前成熟的解决方案有多道唇形密封和多道指形密封+Vd密封的组合方式。

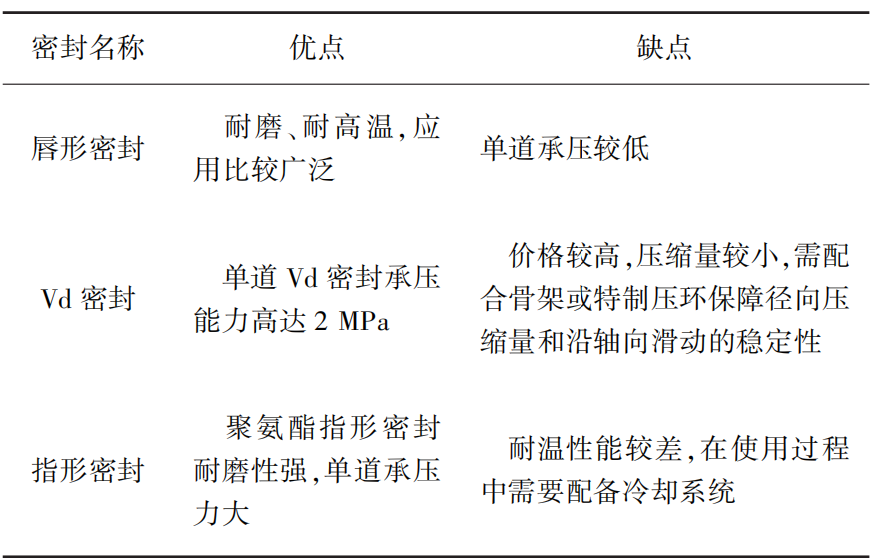

2) 主驱动伸缩摆动技术。针对复杂岩层新刀具前方安装空间不足的问题,研发了主驱动大尺寸重载关节机构,如图4所示。通过控制主驱动后部伸缩油缸行程和压力,实现了刀盘轴向伸缩与摆动超挖自动控制功能,解决了硬岩地层下新刀具安装空间不足和小曲线段掘进卡机的难题。

图 4 伸缩摆动结构示意图

3) 主轴承状态实时检测。针对主轴承设备定期检测滞后的弊端,开发了主轴承实时监测设备,可以同步监测主轴承振动值、温度、声音、压力、流量,实现油液检测,通过参数分析综合判断主轴承状态,做到设备维护可感、可知、可测,为设备管、用、养、修提供依据。

2.1.3 盾构推进系统

1) 推进油缸自动分组技术。针对推进油缸分区控制不利于盾构姿态控制和管片受力不均的问题,开发了推进油缸自由分区技术,采用多个比例减压阀实现多种模式的推进系统,推进油缸可实现自由分组单独控制,提高了设备的姿态调节功能及纠偏能力,实现盾构姿态的快速调整。

2) 管片同步拼装技术。针对盾构掘进期间不能拼装管片的问题,开发了管片同步拼装技术。该技术是在推进油缸伸出长度超过管片宽度后,同步开展盾构掘进与管片拼装,改变了传统掘进中拼装流水的交叉作业,提高盾构掘进效率,缩短工期,减少建设成本。

2.1.4 盾构环流系统

针对超大直径泥水盾构开挖直径大,易发生滞排的问题,开发了气垫直排模式、螺旋输送机辅助排渣技术,优化泥浆多位组合冲刷和大流量设计,既保证了泥水平衡,又降低了开挖仓滞排和刀盘结泥饼的概率,进一步提高了泥浆排渣能力和盾构掘进效率。

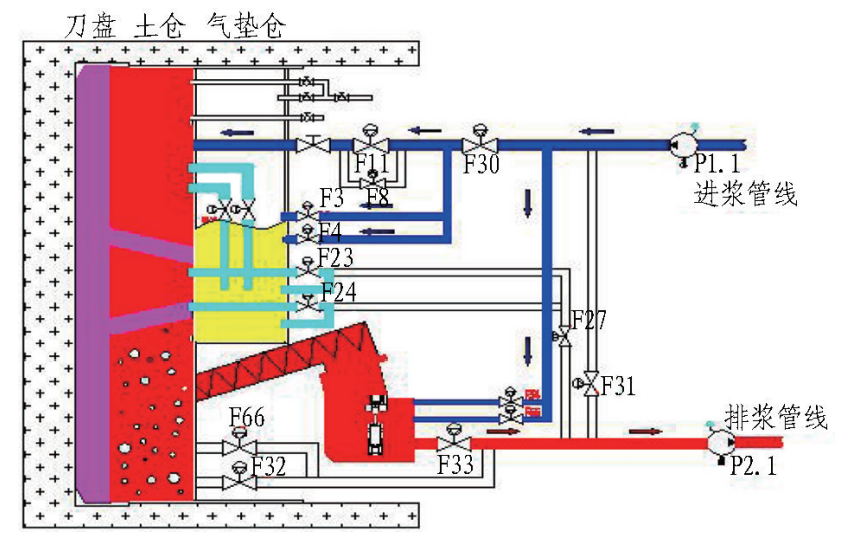

1) 气垫直排模式。相比于传统模式(见图5),通过将排泥管直接深入泥水仓,可以避免渣土在气垫仓流速降低而导致的沉积现象,提高了泥浆流速和排渣效率,如图6所示。

图 5 气垫式泥浆循环系统图

图6 气垫直排式泥浆循环系统图

2) 螺旋输送机直排掘进模式。将螺旋输送机伸入泥水仓,并作为排浆通道,可以显著降低渣土在泥水仓的沉淀,并避免在气垫仓发生沉淀,如图7所示。

图7 螺旋输送机直排掘进模式原理图

3) 大流量设计。泥浆循环系统在满足设计要求的前提下,预留出更大的进、排浆流量能力,掘进时可以利用大流量循环的方式,提高泥浆循环系统的排渣效率。通过配置主机段小循环系统,增加主机段的进、排浆流量,这种模式可以有效防止气垫仓滞排,提高泥浆循环系统的效率。大流量循环示意图如图8所示。

图 8 大流量循环示意图

4) 多位组合冲刷。通过优化布置泥浆管路,增加刀盘面板冲刷、泥浆门前冲刷、泥浆门后冲刷、破碎机/搅拌器冲刷、格栅冲刷等管路,降低刀盘结泥饼、气垫仓滞排的概率。

2.1.5 多模式转换技术

为了应对长距离盾构区间多样的地质条件,提高盾构施工安全性和效率,采用双模和多模盾构,即在透水系数较大、地表敏感、上软下硬地段及存在未探明孤石地层采用泥水模式,在风化程度较高的岩层、土层掘进采用土压模式,在全断面硬岩段采用TBM模式。

2.1.6 其他技术成果

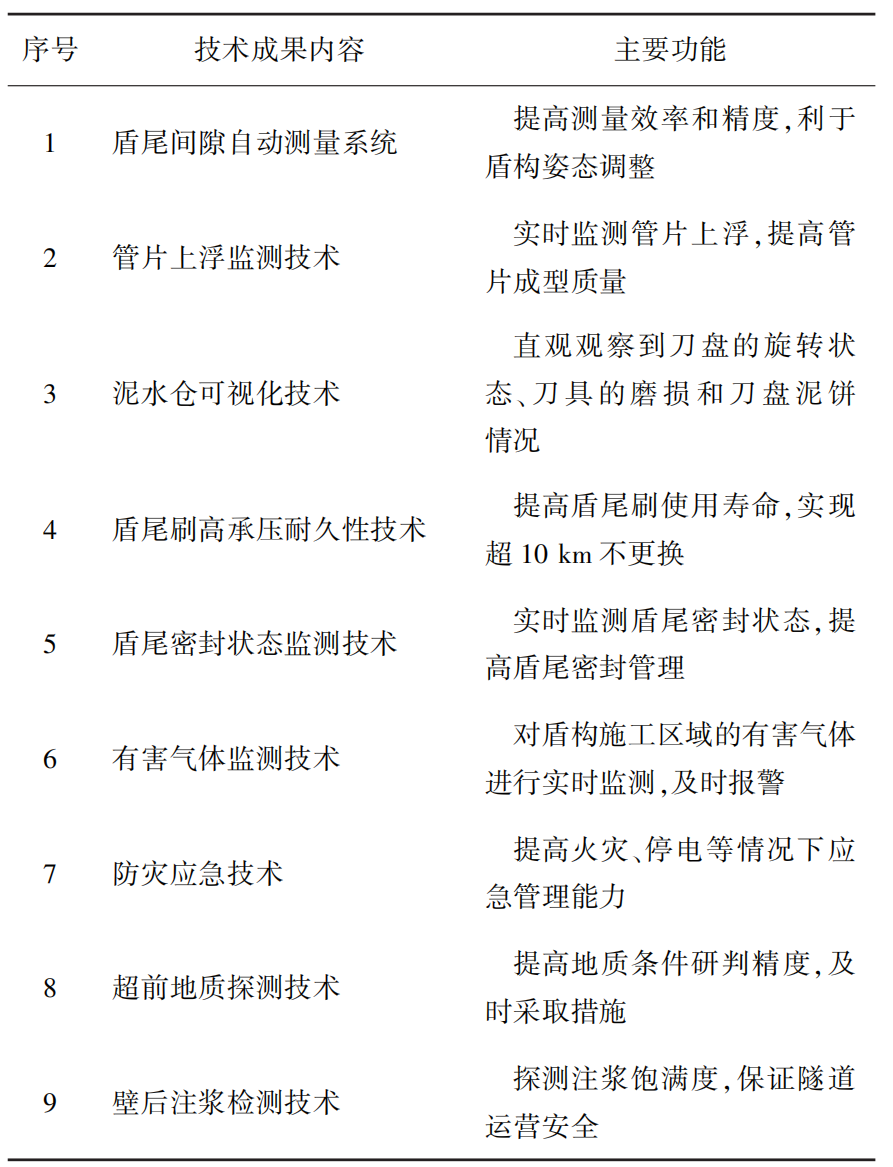

除了上述装备关键成果外,还有一些成果取得了重大突破,如表2所示。

表 2 其他技术成果一览表

2.2 盾构施工关键技术

2.2.1 智能掘进和智能拼装

1) 盾构智能掘进技术。依托上海机场联络线工程,国内某国家重点实验室构建了云边端新一代盾构智能掘进系统,可实现云端预测、边缘互馈、隧道掘进机终端自动执行等功能,该系统集成了神经网络、机器学习、预测算法、边缘反馈控制、应急熔断等技术,可进行复杂地质盾构掘进主动参数优化、隧道姿态调整控制、异常事件预警防控,实现了盾构有人值守无人操作的智能掘进。

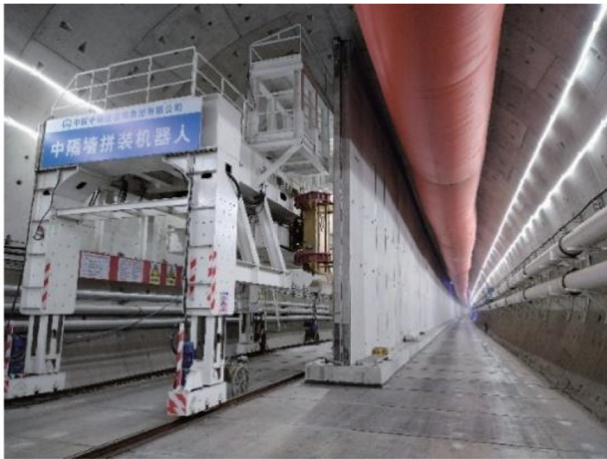

2) 弧形件、中隔墙智能拼装技术。超大直径盾构隧道内部结构采用装配式结构建造技术,如图9和图10所示。相比于传统现浇混凝土结构,装配式结构建造技术具有施工质量高、速度快、干扰小、环境优、人员少等优点,通过运用自动感知与检测、视觉识别相机、智能算法、自动决策、动作执行、人机交互等技术,实现了大型预制构件一键启动智能拼装,大大提高了箱涵、中隔墙拼装的精度和效率。

图 9 箱涵智能拼装

图 10 中隔墙智能拼装

2.2.2 带压施工技术

在高水压环境下,当刀盘刀具损坏需要进仓维修作业时,应采用带压作业。关键技术包括高质量泥膜建造技术、带压作业技术等。

1) 泥膜建造技术。泥膜质量的好坏决定了带压作业的成败,也在很大程度上影响带压作业的效率和成本。不同地质条件下泥浆应具有不同的调配方案,优质泥膜应该具有长时间保持高气密和低干裂的特性。

2) 带压作业技术。带压作业分为常规带压作业和饱和带压作业,前者适合于进仓作业压力低、工作量少、时间短的作业,如更换部分刀具、简易维修设备等;后者适用于长期高压作业、工作量大的情况,如刀座修复、刀盘修复等。饱和带压作业需在盾构上预留穿梭仓接口,可以进行连续的作业,避免人员频繁加减压,提高工作效率。

2.2.3 建(构)筑物保护技术

盾构隧道穿越众多建(构)筑物过程中建(构)筑物保护分为主动保护和跟踪保护。1)主动保护是在盾构通过前对建(构)筑物进行地基加固、结构加固,提高地基和结构抗变形能力,也可采用桩基托换的方式转换结构受力,从而起到保护的作用。2)跟踪保护是依靠盾构法自身的平衡模式,最大限度地减少对周边土体的扰动,根据沉降监测情况采取注浆等方式抑制不均匀沉降,从而达到保护建(构)筑物的目的。目前,盾构施工对建(构)筑物保护技术以跟踪保护为主,仅对特别重要建(构)筑物、危房等采取主动保护措施。

2.2.4 盾构安全始发和接收技术

1) 盾构始发。盾构始发主要有2种方式:常规始发和钢套筒始发。常规始发[24]采用地层加固/降水方式后,凿除洞门,采用帘布橡胶密封防水的方式始发。钢套筒始发采用盾构在套筒内组装,并利用钢套筒来封闭地下水土压力。

2) 盾构接收。盾构接收主要有3种方式:常规接收、水下接收和钢套筒接收。根据接收条件和施工风险综合确定盾构接收方法,富水高压下软土地层盾构接收通常采用水下接收和钢套筒接收方式。

2.2.5 复合地质盾构施工技术

中国盾构施工遍布全国,通过工程实践掌握了单一软土、粉细砂层、卵砾石层、岩层等均质地层施工技术,也掌握了复合地层盾构施工技术,开发了许多实用工法。目前来看,盾构在漂石、孤石地层、岩溶地层和复合地层的施工进度指标低,施工风险高,刀具消耗大,技术难度最大。

2.2.6 其他施工技术成果

除了上述施工关键技术成果,其他施工技术成果也取得了重大突破,如表3所示。

表3 其他施工技术成果一览表

3 盾构法施工主要问题及原因分析

经过长期的盾构施工探索,出现了不少盾构施工难题,如盾构设备损坏、进度受阻、隧道成型质量低和破坏环境等,对工程建设产生一定的影响。

3.1 设备损坏

1) 刀盘损坏。刀盘损坏的主要形式有刀盘磨损、开裂、刀座损坏等,常见于盾构掘进致密砂层、砂卵石地层、含孤石地层、岩层等过程。刀盘损坏原因包括盾构设计无法满足地质要求、刀盘本身的设计或制造缺陷、障碍物影响[25]、操作失误和刀盘刀具检查不及时等方面。刀盘磨损对比如图11所示。

图 11 刀盘磨损对比

3) 主轴承损坏。主轴承损坏的主要形式有密封损坏、滚珠磨损/损坏、油样金属含量严重超标等,常见于盾构长距离穿越软硬不均或岩石地层。产生原因包括主轴承振动值超标及过载运行、主轴承本身质量问题、压力过高击穿密封、密封磨损无法更换等方面。盾构主轴承修理图,如图12所示。主轴承任何形式的损坏都会对盾构施工产生非常大的影响。

图 12 盾构主轴承修理图

3)阀组泄露。阀组泄漏的主要表现有阀组密封关闭不严、阀组高频次关闭磨损,常见于长距离泥水盾构施工和再制造盾构。产生原因包括阀组耐磨性差、阀组高频次关闭、长距离掘进磨损、未及时进行检测和更换等。如杭州某项目采用泥水盾构穿越钱塘江施工中,长距离掘进砂层和卵石过程中阀组关闭不严,泥浆管路爆裂后导致掌子面失压产生地表塌陷。

4)盾尾变形。盾尾变形主要表现为盾尾发生翘曲,导致管片拼装困难或管片破损严重从而无法掘进。产生原因包括盾尾结构设计不合理、刚度不足、注浆操作不当、盾尾变形监测缺失等。盾尾变形出现的事例也较多,对工程总体推进影响很大,甚至可以导致工程报废。在武汉软弱地层和广深复合地层,不同直径和类型的盾构施工中多次发生盾尾变形问题,通过洞内采用特殊工艺修复才得以顺利掘进。

3.2 成型隧道质量不高

1) 线路超限。盾构在始发或掘进过程中,姿态不受控的偏离设计轴线,导致线路调整或限速运营。产生原因包括盾构掘进软硬不均地层或极软地层掘进、始发轴线设置错误、导向系统错误、盾构姿态控制不良、管片脱出盾尾后显著上浮等。

2) 管片破损、渗漏、椭变。管片拼装后出现角部破损、纵向裂缝和接缝间渗漏水,成型隧道椭圆度增大,超过规范限值等问题。产生原因包括管片模具精度不足或模具变形、管片安装操作不规范、管片防水密封条质量不高、楔形块止水条易发生拉伸挤压变形、盾构姿态控制不良、管片拼装点位选取不合理产生的盾尾与管片硬接触、注浆量和材料稳定性不足、地层软弱运营后出现椭变。

3.3 进度受阻

1) 刀盘结泥饼。当盾构穿越黏性岩土层时,受到高温、高压和土体易粘结的影响,易导致开挖土体压实固结形成泥饼,尤其是刀盘中心位置,形成泥饼的概率颇高。刀盘结泥饼会导致掘进速度快速降低,刀盘转矩显著升高,施工效率大幅度下降,甚至无法继续掘进。产生原因包括岩土遇水易粘结、土压盾构渣土改良不到位、泥水盾构泥浆环流设计不合理等。

2) 堵仓滞排。刀盘开挖下来的渣土不能够及时排出,导致渣土在土仓集聚,盾构排渣能力降低,进而影响盾构掘进进度。产生原因包括黏土层相对体积质量高、地层黏性高、碎石机损坏无法正常工作、土压盾构渣土改良效果差、螺旋输送机磨损、泥水盾构环流设计不合理、冲刷流量不足等。

3) 盾构卡机。盾构掘进岩石地层过程中,由于开挖面稳定性不足、注浆凝固或长时间停机等导致盾构与地层的摩阻力显著增加而无法掘进。产生原因包括工程地质条件、小曲线段施工、边滚刀磨损严重、同步注浆或二次注浆填充开挖间隙、盾构姿态差等。

4) 频繁更换刀具。盾构掘进极硬岩、卵砾石、孤石群地层过程中,由于刀具非正常损坏严重,导致需进仓或常压频繁更换刀具,影响掘进效率。产生原因包括岩石强度高、石英含量高;刀具产生弦磨、崩齿等损坏;刀盘直径大,外圈刀具因线速度高、距离长而磨损大等。

3.4 环境破坏

1) 地面塌陷、建(构)筑物损坏。盾构掘进过程中出现地面沉降、塌陷,导致地面建(构)筑物、地下管线破坏,引发不良的社会影响。产生原因包括不良地质段掌子面地层坍塌、土压或泥水平衡压力不足、掘进模式不合理、超量出渣、同步注浆量不足、地表监测数据失真等。

2) 隧道结构破坏。盾构掘进过程中或到达时管片结构发生破损、接缝密封失效,导致地下水土大量流失,从而使管片结构失去有效支撑,产生大面积损坏。产生原因包括盾构掘进溶洞等不良地质过程中姿态突变、土压盾构螺旋输送机严重喷涌、盾尾密封严重泄漏、土压或泥水平衡压力不足、超量出渣、同步注浆量不足、盾构到达发生突涌等。

4 盾构法隧道管理重点

随着盾构法隧道工程的增多,面临的地质条件和环境趋于复杂,给盾构法隧道管理带来了更多的问题和挑战。为了提升盾构法隧道建造水平,盾构施工过程中要全面识别工程风险,重点从施工技术管理、盾构设备管理、施工过程管理和风险应急管理等方面入手,确保盾构法最大程度地发挥工效,避免事故的发生。

4.1 施工技术管理

1) 地质补勘。查明工程地质和水文地质是盾构法隧道修建的基础。技术负责人要组织工程、设备技术人员研究地质勘探资料,查明岩土的分布特征,并在此基础上编制地质补勘方案。特别是膨胀性岩土、土洞、岩溶、断层破碎带、孤石、球状风化体和有害气体等不良地质,勘探要求更高。

2) 工程场地条件调查。工程场地条件调查主要是查明地上地下建(构)筑物,重点关注重要设施(文物、铁路、桥梁、道路等)、地下管线,把建(构)筑物的结构形式和现状、与隧道的关系、产权单位等调查清楚,为盾构线路优化、施工方案、环境保护方案编制和风险管理提供依据。

3) 盾构装备选型。盾构选型应按照适用性、可靠性、先进性、经济性和绿色环保相统一的原则,进行细致深入的多方案比选,最终确定合理的盾构类型。盾构选型过程中,应依据工程地质和水文地质条件,以最不利工况进行盾构选型和性能参数选择,确保盾构施工安全和各系统性能满足快速、安全施工要求。

4) 盾构专项施工方案编制。盾构施工专项方案编制要全面、细致,必须具有针对性和可操作性。方案编制要“一事一议”、动态调整,避免一个方案从头干到尾。专项方案要经过严格的程序审批后方可执行。

5) 施工技术人员培训和交底。盾构施工参数因地质变化而瞬息万变,对技术人员提出很高的要求。一方面,要安排经验丰富的盾构操作司机和值班工程师;另一方面,要加强技术人员的培训和交底。培训采用实战化、案例学习等方式,使学员能够更深、更直观地体会,从而有更深的感悟。技术交底不能流于形式,既要有施工流程、工艺方法,更要有明确的技术参数和控制标准。

4.2 盾构设备管理

1) 盾构设计联络。通过多次的设计联络会,进一步深化盾构设计,确定各系统结构、功能、性能参数。盾构设计联络要充分发挥专家的作用。

2) 盾构制造质量与监造。除了厂家管理体系控制外,盾构制造过程中引入制造监理也是必要的,制造监理是盾构质量、工期、费用投入的重要保证。盾构设备制造监理包括设计审查、加工制造、出厂验收、工地组装调试、问题整改等,直到盾构试掘进完成。以盾构设备采购合同、国家法规与技术标准、盾构设备设计图纸为依据的监造大纲编制是重中之重。

3) 现场组装与验收。根据现场条件制定组装方案。盾构调试分为空载调试和负载调试,对于负载调试存在的问题应在盾构掘出端头加固体段前解决。盾构验收在盾构掘进一定距离后进行,对设备运行状态全面评估,为盾构移交提供阶段性依据。

4) 盾构设备管用养修。盾构设备系统复杂,单一系统的故障会引起连锁反应,引起更大的设备损坏和工程风险。所以,盾构设备的管理、使用、养护和修理要制定严格的管理制度和标准流程。

4.3 施工过程管理

4.3.1 盾构始发管理

盾构始发是工程事故高发阶段之一。始发管理重点有轴线控制、端头加固质量和效果检查、洞门凿除、洞门密封、始发反力架系统等。

盾构始发轴线根据始发段线性布置,确保始发阶段不超限。端头加固要按照隐蔽工程进行管理,加固后土体应该满足设计要求的强度、均匀性和渗透性,并采用垂直取芯和水平钻孔等方式进行效果检查,如有渗流必须采取可靠方法进行二次加固。

洞门凿除要选择合理时机并快速完成,在有条件的情况下推荐采用玻璃纤维筋代替钢筋的围护结构,避免凿除围护结构带来的风险。洞门密封要可靠,避免刀具进入洞门密封时损伤,对于始发高风险项目考虑采用钢套筒始发等方案降低始发风险。

始发反力架结构可以采用钢结构或钢筋混凝土结构,重点是保证反力结构的强度、刚度和稳定性。盾构始发过程中还要做好负环管片的固定和盾构的防旋转、防磕头措施。

4.3.2 盾构掘进管理

1) 盾构掘进模式的选择。根据地质条件,土压平衡盾构施工过程中根据地质状况会选择敞开式、半敞开式、气压模式和土压平衡式掘进,泥水平衡盾构也有全泥水加压和气压模式掘进。关键是要掌握好地质状况并及时根据掘进参数采取措施。

2) 平衡压力的设定。泥土仓压力的设定是以地应力计算为基础,再根据地表监测数据进行修正。泥土仓压力的设定以保证盾构刀盘掌子面微隆不发生沉降为原则。

3) 出土量的管理。土压平衡盾构对出土量的管理更容易和更精确一些,土压平衡盾构通过称重的方式(重量管理法)可以精确控制每一循环的出土量;泥水平衡盾构采用体积法、质量法进行管理,由于受到泥浆流量、相对体积质量实时采集数据准确性的影响以及分离渣土、沉淀渣土无法准确统计的困扰,出土量不易进行精确管理。

4) 稳定掌子面管理。土压平衡盾构的掌子面稳定是比较容易实现的,在无螺旋输送机喷涌的情况下,关闭仓门就可以实现长时间的掌子面稳定;泥水平衡盾构的刀盘泥水仓和气垫仓提供了掌子面地层坍塌的空间,必须进行有效管理,其中泥浆质量至关重要。当泥水平衡盾构掘进不稳定地层时,需要提高仓内泥浆的相对体积质量和黏度,避免掌子面坍塌。

5) 防结泥饼和防滞排管理。土压平衡盾构施工关键在于盾构渣土改良的结构设计和改良方法。渣土改良管路应尽可能均匀布置,并采用单管单泵方式以避免堵塞;渣土改良方式有泡沫、膨润土和化学药剂,使渣土改良成为流塑状,一方面防止渣土在刀盘面板结泥饼,另一方面保证渣土的流动性。

泥水平衡盾构施工关键在于刀盘结构设计和环流冲刷设计,使渣土不易聚集,并快速被环流泥浆携带进入泥浆管道。采用直排管设计,可有效防止渣土在泥浆管内的堆积。

6)掘进参数管理。掘进参数控制应结合理论计算、类似经验和试验段施工确定。盾构掘进参数应以分段、分环掘进指令单形式下发给盾构主司机。项目部应建立掘进参数信息监控机制,通过地面信息监控平台和手机端,实现项目技术、管理人员对盾构掘进参数的实时监控,做到参数的“可感、可知”,并进行参数预警。常态化地段做好数据系统分析,特殊地段施工做好“一环一交底”及“一环一总结”。

4.3.3盾构到达管理

接收管理重点有贯通控制测量、端头加固质量和效果检查、接收方法选择、洞门密封等。

盾构在最后50环掘进过程中,根据定向测量、联系测量和洞门圈实测结果,盾构姿态应严格按照实测接收洞门坐标进行控制调整,保证盾构顺利通过接收洞门中心。盾构接收方法可采用常规接收、钢套筒接收和水下接收。

洞门封堵是盾构接收的关键环节,要确保管片与结构(包括围护结构、主体结构、加固体)的间隙封堵可靠,确保盾构接收和施作洞门的安全。

4.4 风险应急管理

1) 建立风险应急管理体系。项目部应建立以安全生产责任制为核心的应急管理体系和制度。构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,风险分级要科学合理,必要时提级管理。隐患排查要做到重要工序、重点部位、重点环节“人、物、环、管”全覆盖。应急管理要做到“方案先行、应急有备”。应急管理方案要明确组织指挥机构、响应程序,根据可能发生的事件进行处置方案、应急物资、设备和人员的准备,尽量减少突发事件的影响程度。

2 ) 盾构掘进安全要做到“保头护尾”。“保头”即保证刀盘结构不被破坏,保证掌子面地下水土不涌入隧道。因此,土压平衡盾构应防止螺旋输送机喷涌、防止隔板仓管路破损;泥水平衡盾构应保证常压刀筒密封、中心仓、主轴承密封、泥水管路闸阀、压力仓联通管路完好。“护尾”即保证盾尾密封完好,保证地下水土不涌入隧道,从而保证隧道结构的安全。

3) 隧道周边环境保护。盾构施工过程中保证“平衡稳定、快速通过”是保护周边环境的基本原则。除了从盾构施工管理和技术的角度采取措施外,还应从以下方面采取措施:①评估建(构)筑物适应地层变形能力,并制定变形控制标准;②制定监测方案,建立预警标准,持续监测;③需要提前进行建(构)筑物加固或隔离保护;④采取应急疏散的方式,保证人员安全。

5 结论与展望

为了提升盾构法隧道建造水平,总结了近几十年来盾构法隧道在盾构装备和施工过程中的先进成果,比如装备方面研制了常压换刀技术、主驱动伸缩摆动技术、多模式转换技术等;施工方面开发了盾构智能掘进技术、带压作业技术、钢套筒接收技术等。同时,分析了当前盾构法隧道施工仍然存在的问题,提出了盾构法施工与管理重点,为后续盾构法隧道施工管理提供了借鉴。

总结近些年盾构法隧道工程特点,盾构法隧道呈现出以下发展趋势:

1) 采用多模式盾构修建隧道已成为趋势。随着盾构法隧道长度增加,地质种类更加复杂,采用不同模式的盾构将是降低成本、提高工效的有效选择。

2) 异形盾构成为地下空间开发的一种新选择。城市中心区域内采用异形盾构、变形盾构修建车站等地下空间已成为空间开发的新选择。

3) 智能建造将逐步成为盾构隧道发展趋势。基于大数据、神经网络算法等盾构智能掘进系统为盾构智能掘进提供了可行性方案。同时,实现盾构、运输车辆、起重门吊、泥水分离设备、预制件拼装设备、通风设备等施工群组装备智能互联,为盾构法隧道全流程智能化建造带来可能。

参考文献(References):

[1]刘仁鹏.盾构掘进机的发展及应用[J].工程机械,1985(10):33.

[2]王振信.盾构法的现状与展望[J].地下工程与隧道,1991(2):16.

[3]张凤祥,杨宏燕,顾德昆,等.对我国发展盾构技术的一点看法[J].岩石力学与工程学报,1999,18(5):611.

[4]薛备芳.我国盾构掘进机的现状和发展策略[J].世界隧道,1999(6):26.

[5]洪开荣.我国盾构隧道发展中的几个问题[C]//河南省第四届青年学术年会论文集.郑州:河南省科学技术协会,2004:1018.

[6]洪开荣.我国隧道及地下工程近两年的发展与展望[J].隧道建设,2017,37(2):123.

[7]洪开荣,冯欢欢.中国公路隧道近10年的发展趋势与思考[J].中国公路学报,2020,33(12):62.

[8]洪开荣,冯欢欢.近2年我国隧道及地下工程发展与思考(2019—2020年)[J].隧道建设(中英文),2021,41(8):1259.

[9]洪开荣,杜彦良,陈馈,等.中国全断面隧道掘进机发展历程、成就及展望[J].隧道建设(中英文),2022,42(5):739.

[10]傅德明,周文波.土压盾构技术在我国地铁隧道工程中的应用和发展[J].岩石力学与工程学报,2004,23(增刊2):4888.

[11]陈馈,杨延栋.中国盾构制造新技术与发展趋势[J].隧道建设,2017,37(3):276.

[12]陈馈,冯欢欢.中国盾构技术的发展与创新[J].建筑机械化,2012,33(增刊2):12.

[13]杨文武.盾构法水下隧道工程技术的发展[J].隧道建设,2009,29(2):145.

[14]肖明清.我国水下盾构隧道代表性工程与发展趋势[J].隧道建设(中英文),2018,38(3):360..

[15]何川,封坤,方勇.盾构法修建地铁隧道的技术现状与展望[J].西南交通大学学报,2015,50(1):97.

[16]陈建芹,冯晓燕,魏怀,等.中国水下隧道数据统计[J].隧道建设(中英文),2021,41(3):483.

[17]钱七虎,陈健.大直径盾构掘进风险分析及对特大直径盾构挑战的思考[J].隧道建设(中英文),2021,41(2):157.

[18]李建斌.我国掘进机研制现状、问题和展望[J].隧道建设(中英文),2021,41(6):877.

[19]孙恒,冯亚丽.全球超大直径隧道掘进机数据统计[J].隧道建设(中英文),2020,40(6):925.

[20]杜闯东.基岩破碎带与软硬不均等不良地层盾构掘进技术分析[J].隧道建设(中英文),2015,35(9):920.

[21]代洪波,季玉国.我国大直径盾构隧道数据统计及综合技术现状与展望[J].隧道建设(中英文),2022,42(5):757.

[22]陈湘生,李克,包小华,等.城市盾构隧道数字化智能建造发展概述[J].应用基础与工程科学学报,2021,29(5):1057.

[23]郭卫社,洪开荣,高攀,等.我国隧道智能建造技术发展与展望[J].隧道建设(中英文),2023,43(4):549.

[24]游永锋,梁奎生,杜闯东,等.春风隧道超大直径盾构浅覆土始发技术[J].隧道建设(中英文),2021,41(增刊1):382.

[25]杜闯东,张杰,唐纵雄.盾构直接切削桩基施工关键技术[J].隧道建设(中英文),2019,39(10):1666.DU