卡尔•太沙基1958年6月

太沙基以擅长解决地基问题著称。他这一能力在加拿大不列颠哥伦比亚省项目上一如既往,让著名工程师H.A.西蒙斯印象深刻。当时,很多制造厂的地基条件非常差,在地下水位以下通常有黏土沉积层,很难被发现。但是太沙基知道如何观测和解决黏土地基问题,有时候他甚至决定在地基修好一半后另选厂址。

在太沙基职业生涯发展的成熟阶段,真正挑战他勇气的是加利福尼亚的冰川山脉,尤其是在加拿大不列颠哥伦比亚省地区的水电工程项目。不过,也正是这些水电项目使太沙基再次迎来了自己工程职业的春天,让他重拾起半个多世纪前曾碰到的难题。尽管当时,太沙基已经知道如何去确保工程的安全性,但在竣工之前,安全性还是无法百分之百地保证的。唯一的共识是,地质沉积层的边界和工程特性的难以确定是影响工程安全性的罪魁祸首。

太沙基在瓦米林大坝(1949-1956年)上的表现能很好地证明这一点。瓦米林大坝位于加利福尼亚,坐落在内华达山脉的莫诺溪上,这个项目比起太沙基在加拿大不列颠哥伦比亚省的挑战来说,只能算一个序曲。莫诺溪流经的峡谷沉积着深达200英尺的冰川沉积物,这些冰川沉积物大多是透水性强的砂土和砾石。但是,在地表以下只有30英尺的地层中,还存在一层连续分布的不透水淤泥层,这为地基建设带来了希望和方向,如果在此不透水层和地表之间通过挖槽回填的方式修建一个隔水带,就可以防止基底渗水,从而保证坝基的密封性。虽然,工程惯例是把隔水槽修建在分区建造的大坝的防渗坝心下方,但是太沙基还是建议把隔水槽修建在上游坝脚下,因为在这里能更经济地开挖到防渗淤泥层。

但是,在隔水槽的开挖过程中发现在坝轴东部,不透水淤泥层被一个长约400英尺填满砂土的河槽截断。钻了11个孔也没有发现下方存在可以和隔水槽相连的不透水层,这将成为坝基防渗线上的一个严重缺口。又钻了15个孔后终于确认,此处存在一系列的填满透水砂土的河槽,这些河槽可能形成一个坝下漏水的集水、供水系统。

来自贝驰特公司,负责南加州•爱迪生公司项目的工程师们建议在水库底部的砂槽上铺一层防渗层。太沙基强烈反对,因为据他的研究,这样的防渗层根本阻止不了渗漏。然而,最终还是铺设了防渗层。随着水库蓄水位的提升,果然出现了渗水的迹象,但是,后来渗水量又奇迹般地变小了。

这一现象的发生,让太沙基有些紧张,他搜罗到所有能用到的数据,坚持一个信念,即:如果我们无法弄清现象产生的机理,我们也就无法预测水位继续提高究竟会造成什么影响。最终,太沙基揭开了谜底,之所以渗水量逐渐减少,都是因为覆盖在砂槽上的淤泥层遭到侵蚀后,发生再次沉积作用,砂槽因此淤塞,变得不易渗透。“因此,尽管我们鲁莽行事,但运气很好,歪打正着地解决了问题的核心部分。”

瓦米林大坝修建过程中未预见的地质条件给工程带来了很大的麻烦,但大坝居然自我调节痊愈了。在加拿大不列颠哥伦比亚省,卡尔就没有这么好的运气了,艰巨的任务接踵而至。有好几个大坝地质条件极差,那些坝址在工程修建前被认为根本不适合修建大坝。

从塞顿湖边的布里奇河发电站项目开始,挑战难度不断增加,来势汹汹。发电站施工开始后不久,发电厂房内的一个涡轮导向支架出现了裂缝。随后经观察,发现发电厂房发生沉降、倾斜,向湖边移去,导致向涡轮导水的压力隧道被拉伸而出现破裂。

负责项目地质咨询工作的专家维克多•道尔玛吉判断是由于发电厂坐落的区域在古代曾发生过山体滑坡。项目方邀请太沙基前来考察,但不得不等他把巴西的工作完成。1950年底,太沙基第一次来到现场,经他考察,发现塞顿湖北岸沿着树木茂密的高台地伸展,台地下面的土层是冰川期间或者冰川期以后的沉积土,一直延伸到发电厂的上方区域为止。太沙基猜测,在史前时期,台地和部分下覆的黏土层曾被侵蚀和发生滑坡,滑动距离约有500英尺,直达湖底。卡尔提议进行大量的钻孔取样和现场测试,以证实这个假设。

从此前调查得知,电厂厂房下沉积着一层坚硬的蓝黏土,蓝黏土层中还夹着一些薄层粉土。此外,一大块覆盖在蓝黏土层上面出露的沉积土呈45°角向岸边方向倾斜,而一般都是向着湖里倾斜。这种情况只可能是因为土层曾经发生过大块滑动,并曾在滑动过程中土块向后旋转。这个新的发现证实,发电厂地基下的黏土层确实发生了断层和开裂,且含有光滑的滑动面(岩土层由于相互滑动产生的光滑的接触面),因此,其抗剪强度大大降低了。

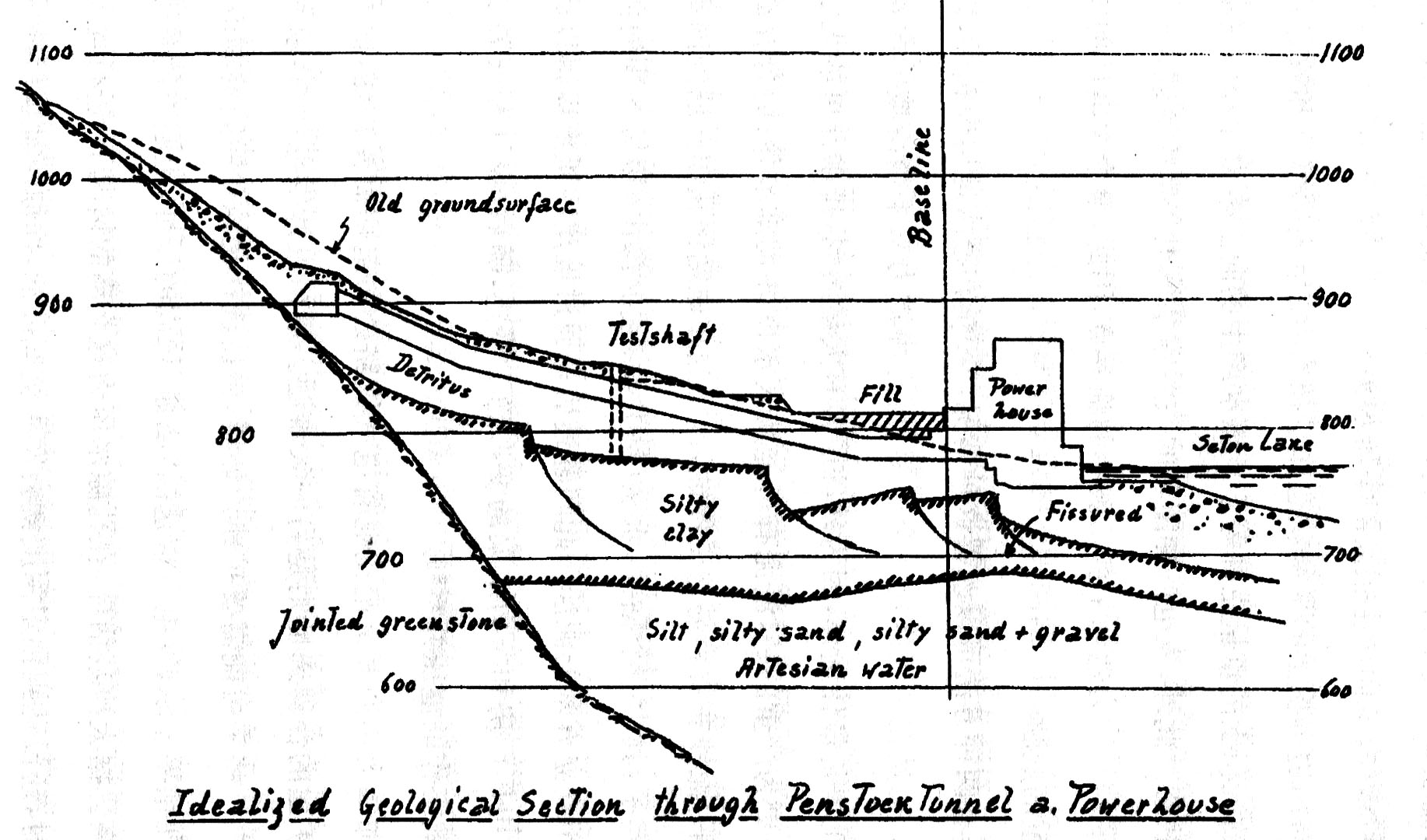

地质剖面图,展现布里奇河发电厂的地基地质状况。摘自“加拿大不列颠哥伦比亚省塞顿湖上的发电厂和压力管线的运行状况分析”,卡尔•太沙基,1951年8月18日。原比例尺1”-100’。高程单位为英尺。垂直向比例尺不放大。

1950年后,新的地质勘探在黏土层下面发现了透水性很好的含水粉砂层和砾石层。这些地层中有很高的承压孔隙水,相当于高于湖面80英尺的水头。而在破碎的绿岩基岩中,孔隙水压力更高,至少相当于高出湖面200英尺的水头。3就像发生在安大略马拉松制造厂的问题一样,水流顺着岩石节理流人渗透性很好的河床覆盖层,然后被上面的黏土层封堵住,从而产生很高的承压水头。

卡尔对湖边沉积土的平衡状态作了研究,结果表明黏土和覆盖在透水区上的沉积土的重量正好等于承压水产生的向上推力,因此,地基处于悬浮状态。此外,发电厂和配套的铁路路基填土产生的荷载,在土中产生的平均剪切力达到了剪切破坏的临界点,因此,整个发电厂的安全受了严重的威胁。

现在,有两种方法可以改善这种情况。一是在透水地层中钻孔,以释放水压。二是在湖底修建一个土堤,用土堤重力来平衡滑坡的驱动力。修筑土堤是最佳选择,因为砂砾层含有大量淤泥,排水井可能无法正常工作,更为严重的是,淤泥有可能从入水口进入排水井;而且在高水力梯度下,泥沙非常容易遭受侵蚀,这一点在地勘钻孔作业遇到困难时就被证实了:其中一个钻井,水从(钻井壁)裂缝渗出,短短5周时间就淤积了160立方米的泥沙。此问题最后是通过堆建反压土堤得以成功解决,发电厂厂房和压力水渠的变形趋于停止,随后,设计和安装了一个能有效工作的泄压井系统。

业主加拿大不列颠哥伦比亚省电气铁路公司迫切需要扩建,而发电厂厂房扩建的合理选址则是另一大难题。最初设计发电厂时,就预测到了发电厂将来可能需要扩建。显然,最佳选择是地基稳固的场地。但现场钻孔结果显示,发电厂拟选的“明显”稳固的厂址,土层中的孔隙水压力过高。据太沙基估计,在孔隙水压力这么高的情况下,进行地基挖掘作业时,还没达到预定深度就会发生坑底砂涌,而原厂址也可能受到波及而发生坍塌。

负责原发电厂设计工作的是蒙特利尔的沙威尼根工程有限公司,公司恰好请了亚瑟•卡萨格兰德作为项目的专家顾问。意识到这层关系后,太沙基和他的客户感觉到,选择备用发电站扩建地址的事情变得相当微妙。卡萨格兰德认为,发电厂地基变形是由于黏土层在开挖回弹后再压缩造成的。他曾提醒施工方注意地层深部的孔隙水压力,但就此问题,他也没有坚持进行进一步的探讨。亚瑟曾在分层沉积的蓝色黏土土样中发现地层变形现象,但是,他当时以为这是由于打入取土器过程中对土层造成的扰动所导致的。听闻此,卡尔立马断定,土样中发现的地层变形是远占滑坡引起的。但是,鉴于对卡萨格兰德的公平,太沙基还是进行了更高质量的土体取样。

卡尔在此事上对亚瑟的态度相当绅士,他给客户的信中得体地写道:这里的地质条件仿佛是个陷阱,“估计只有不到5%的工程师能发现……如果桥梁坍塌,设计师要承担责任,但是,如果工程结构的场地地质情况和预期偏离,就要另当别论了”。太沙基认为将发电厂建在发生过远古滑坡的带有残留变形的软弱沉降层上,同时,还需要处理超高孔隙水压力,这样的场地非常少见,在他之前的工程实践中从未碰到过。虽然如此,发电厂还是决定换掉沙威尼根公司,聘请加拿大不列颠哥伦比亚省国际工程有限公司设计新的发电厂房。

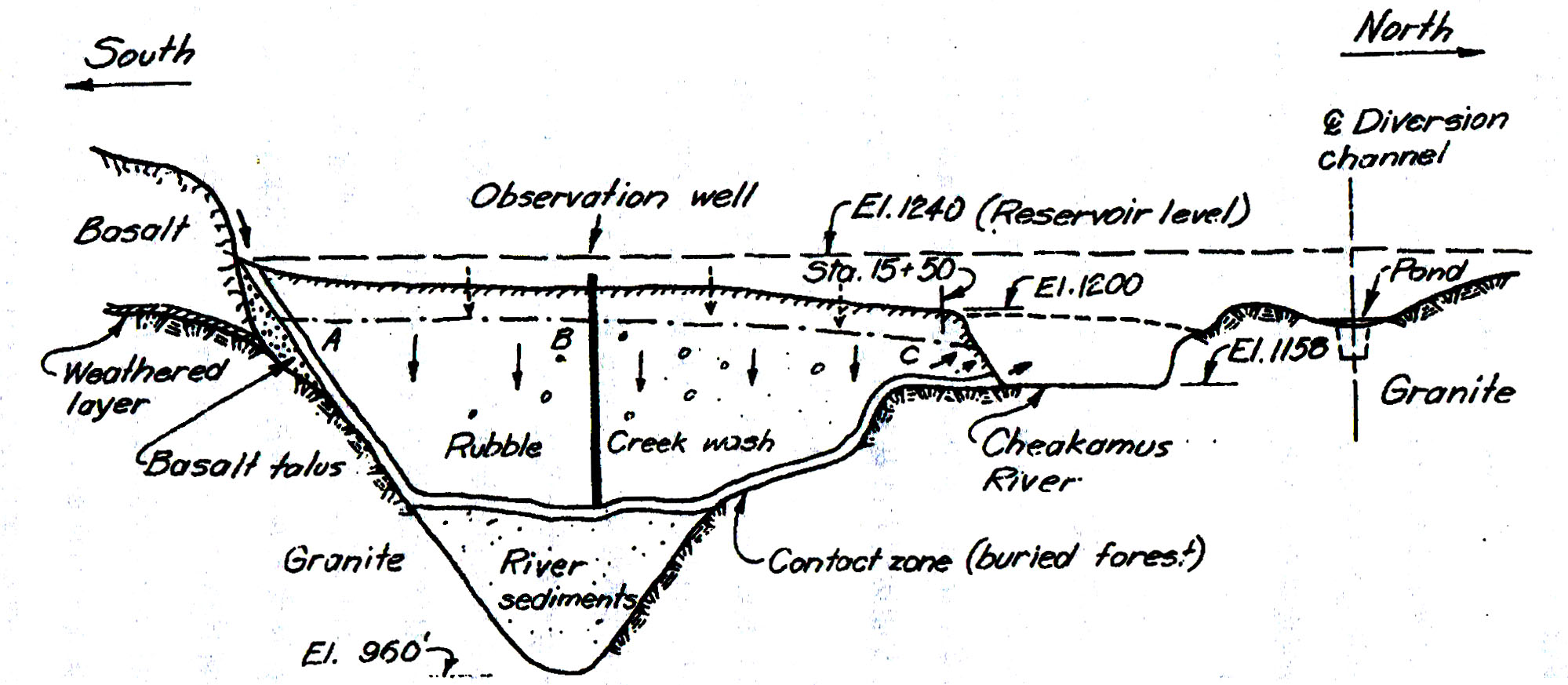

赛顿湖发电厂项目地质条件非常恶劣,但其复杂性与加里波第火山附近的契克姆斯大坝相比,还是相形见绌,这是太沙基在为加拿大不列颠哥伦比亚省电气公司服务时遇到的另一个难题。契克姆斯河下的山谷地层深处,分布着花岗岩,山谷还沉积着约150英尺厚的火成岩碎石,这些火成岩碎石来自1个世纪前出现的巨大安山岩流。安山岩流从山谷的左(东南)方流入山谷,向下游流去,流经路径长达2.5英里。岩石流经之处,掩埋了植被,覆盖了地表。因此,可以预见,火成碎石层与山谷右岸的花岗岩的接触区域含有许多7L隙,且透水性极强。除此之外,在火山岩流堆内部和下部,还有透水极强的柱状玄武岩和碎岩堆,这些柱状玄武岩和碎岩堆从地表一直延伸到基础部位。

1954年4月,太沙基第一次考察现场,他考虑了以下可能性。火成岩碎岩在岩浆流动过程中沉积,岩浆最初的黏度和稠混凝土差不多,以至于有些地方岩浆正好围绕着树木。“碎石流”正如它的名字一样,非常柔软,尽管有石块和巨砾,钻孔的护壁钢筒还是能轻轻松松地打人地下50英尺左右。

碎石层内淤积着丰富的粉土,原本发生管涌的可能性非常大。然而,南于碎石层中含有除黏土外的其他不同粒径的颗粒,经过压实后,碎石层反而变成了罕见的高强度、高防水的理想材料。如果能够解决含水量过高和巨砾比例过大(有2c)%碎石颗粒的直径超过3英寸)这两个问题,碎石层可以用作理想的坝堤材料。太沙基建议,采用观测法来建座火成碎石大坝也不无可能。其实,筑坝材料选用火成碎石也很方便,毕竟这片区域分布最多的用来建坝材料也就只有它了。

但是,采用这一材料建坝还面临一个难题。火成岩碎石层下就是透水层,在这个相交地带极有可能出现渗水、管涌,这对大坝来说是最大的威胁。由于这个透水层贯穿于整个火成岩碎石层下,这种地质可能导致水流能从大坝底部或周围流走,尤其是在与右岸(西北)岩壁接壤之处,那里大坝底部的渗流路径非常短。太沙基移动坝址并重新定位了坝轴线,使之有可能堵住所有的渗流路径,或者通过排水井和过滤层来拦截渗流。与右侧石壁接触的透水层区域,如果处于水库下与大坝下游泄水点距离较近,就必须开挖沟槽回填以压实火成岩碎石。

契克姆斯大坝在穿过被埋山谷地段的剖面图,图中清楚显示了和地基中“碎石流”的接触地带。大约在1955年绘,被收录到太沙基出版论文里,“建在滑坡泥石流上的蓄水坝”,《波士顿土木工程师学刊》,1960年,47卷,第64-94页。目前的比例尺:水平,1”- 310’;垂直,1”=155'

在施工期间,太沙基共计16次来到工地,从1954年起到1959年间,撰写了许多报告和备忘录,为施工各个阶段的调整提出了许多建议。因为迟迟才揭开透水接触区的神秘面纱,项目方案不得不随时改进。另外,工程开展后发现,土层中巨砾含量比预期多了不少,不得不放大岩块尺寸标准,还需提高分层厚度(堤坝通过分层压实的方法修建)并放缓上游坝堤坡度。为此,太沙基不得不为自己开解:“和有些项目一样,契克姆斯大坝需要在施工中不断更改设计,从而避免安全和经济上的风险。”

其实,该项目出现问题,不仅仅是因为场地地质条件,而且也有项目人员关系方面的原因。太沙基的设计方案毫无疑问能确保大坝的安全,因为这套方案是结合了前期勘察和施工开挖情况而详细制订出的。但是,除非施工方能达到太沙基制订的高标准施工规范,否则要保证大坝的安全,只能是个奢望了。太沙基认为承包商既没有相关经验又没有能力,所以他发起通知轰炸模式,就是为了确保承包商能高质量完成工作。他要求增加监理人员,夜以继日地检查,还要求监理工程师全身心投入,能及时发现承包商工作中的错误,并监督改正。

太沙基要求公司委派一名他的私人监理——马克•奥尔森,他每周需要向太沙基汇报项目进展和情况。太沙基要求奥尔森能“忠诚,可靠,富有责任心”,且能“抗住压力,收集有用信息,因为加拿大不列颠哥伦比亚省工程公司方面会觉得奥尔森的存在就跟我一样,是个讨人厌的麻烦”。太沙基要求奥尔森按他要求的量测细节向他汇报工程建设全面状况,他解释道:“一个工程师最应该担心的就是工程建设中出现了自己未曾预料到的状况。工程设计图纸仅仅是一个美好的愿望。在我印象里,绝大部分溃坝源于施工疏忽,而不是因为设计缺陷。”

据太沙基初步判断,在这样地质条件上建造大坝还是有可能的。太沙基这么肯定,也有部分原因是他有信心漏水率能维持在每秒15立方英尺。后来发现,漏水率每秒不到1立方英尺。结果证明,使用这种由山体滑坡堆积而成的,由潮湿的巨砾和粉质碎石组成的新材料来建造坝堤的决定是明智的。尽管这种材料中含有最大尺寸达到6英寸的碎石,它还是能达到击实要求,并且,它排水极快,从取土坑被运到施工现场的路上,水就已经排干了。

温哥华市的水库建设项目对太沙基的能力是个很大的考验。1952年7月,“克利夫兰水库”开始动工,正在使用推土机清理场地,但不知为何却引发了滑坡,造成了一次大规模的泥石流。太沙基那天刚好到温哥华的不列颠哥伦比亚大学做学术报告,当地温哥华水资源部门官员邀请卡尔来现场考察,希望他能给出建议。太沙基说滑坡本身“并不要紧”;但滑坡现象透露了一个信息,那就是左坝肩的材料可能有问题,这提醒人们要注意大坝陡峭坝肩下游边坡的安全问题。太沙基建议在水库初次蓄水时,要密切关注坝肩的情况。

太沙基的报告很简洁,报告中指出,滑坡的起因是管涌。在水库底部一段长60英尺的区域中挖出许多泥沼质土,泥沼质土被挖空的地方很快涌出清水,填满沟槽,几天后,下起了雨、,不到几个小时,清澈的水流变得泥泞混浊,高处的边坡开始松动,泥浆涌出,滑坡带走了树木和大石块,造成了巨大破坏。

滑坡揭露出四周的地层由水平成层的冰川粉土、黏土层以及沉积在冰川溪流中的砂层和砂卵层组成。承包商在开挖过程中也发现了透水的砂层和砂卵层。雨水经由砂层和砂卵层往外渗流,渗流的过程中带走部分细砂和粉土,从而在砂卵层里形成一个地下通道,掏空了支撑边坡的地基。因此,边坡结构变得不稳定,开始滑动。太沙基指出,约10年前,在爱达荷州的辛克大坝在滑坡前也曾出现过类似征兆。当时,一池清水骤然变得混浊,15分钟后,大坝便崩塌了。太沙基认为克利夫兰坝非常有可能出现同样的状况。

5年后(1957年),在克利夫兰大坝项目工程咨询师查尔斯•里普利的敦促下,温哥华水资源委员会聘请太沙基为特约咨询师。这时,大坝已经竣工,正如太沙基预料的一样出现了问题。太沙基立刻着手工作,为了进行系统的分析,他要求查理•里普利收集整理了一大堆数据。经过分析论证后,太沙基提供了一个“粗略却相当清晰的地质图”,并拟发了一份具有里程碑意义的报告。

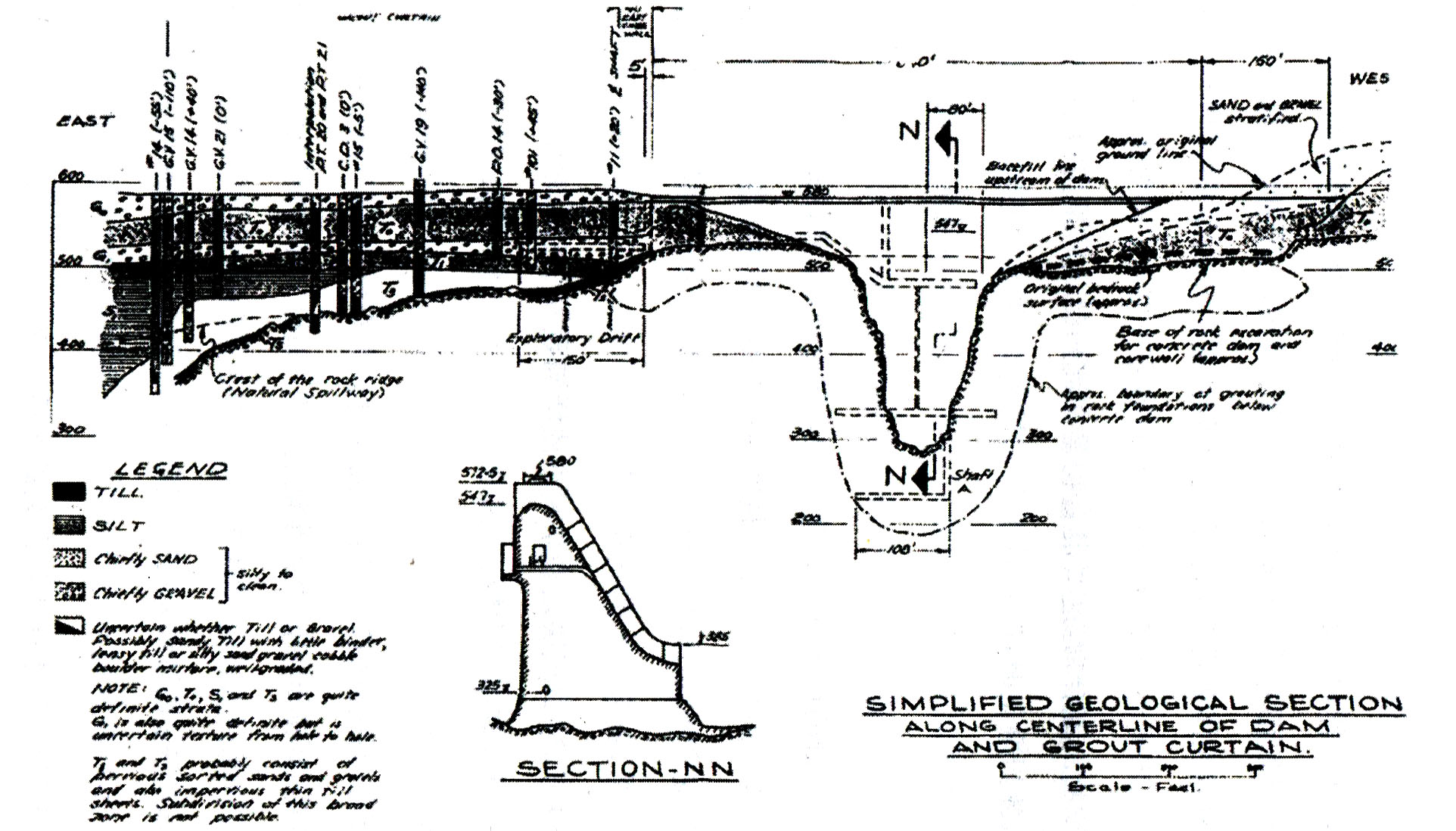

克利夫兰坝位于卡皮拉诺河上,大约300英尺高,是混凝土重力坝,为一个陡峭的花岗岩峡谷蓄水。峡谷形成于后冰川期,穿越一道狭长的隆起的基岩,基岩顶部有土层覆盖,土层在峡谷中呈同一走向沉积。大坝下游,卡皮拉诺河道急剧向左流去;实际上,水库沿线,有超过1000英尺长的部分位于狭长山脊上游的边坡上,边坡上的土层为易受侵蚀、透水性强的沉积层。

山脊下游陡峭边坡处,从水库往外渗流的水在此汇聚,导致沉积了许多淤泥,这片区域可能存在三大急需处理的隐患:管涌,由于粉细砂层遭到侵蚀形成一个中空管道,管涌朝两端发展;渗流,水库渗漏大量的水;滑坡,陡峭边坡下的高水压致使有效应力减少,产生滑坡。在这个工程里,滑坡是三个问题中最主要的,因为大坝泄洪管道沿着下游边坡的中部分布。

纵向地质剖面图:克利夫兰大坝以及拱坝肩,面朝下游方向(南)

山脊左侧的潜在的渗流危害早就被意识到了,于是,在水库第一次蓄水、以及随后的运营过程中,工程师们都着重关注和研究了该部位的渗流情况。该水坝的设计公司——加拿大不列颠哥伦比亚省国际工程有限公司——在大坝混凝土坝坝肩核心墙一旁建造了约545英尺长的注浆帷幕,试图堵住左坝肩的渗流。通过研究,太沙基发现,注浆帷幕没有起到任何作用。事实上,起作用的是压实过的不透水层,它覆盖在水库入水处底部的透水砂卵层上,长约700英尺,沿着库岸铺陈开来。

复杂的土体条件让渗流问题更为棘手。山谷底部沉积着一层连续、密实的冰碛土,覆盖在一层透水的砂卵石层上。砂卵石层下是各色各样沉积物的混合物,这些混合物是在冰川融化时期由混杂变化作用形成的,冰川融化时期,各种沉积物被覆盖、混合、甚至发生再沉积作用。在以上提到的所有地层之下,基岩以上,是不透水的、密实的古冰川和间冰期的沉积物。经过大量的地质勘探和隧道挖掘作业后,大家对地层情况终于有了部分了解,绘制了一个更加精准的地层图。太沙基递交了项目报告,这个报告完全不同于他在1959年5月的汇报,报告扩充了地质的相关内容。但是,还有更大的挑战等着他。

1954年,项目组决定在泉涌处或泛潮点等明显有水汇集的地带开挖排水隧道。其中一个隧道,编号为470,开挖于一层8英尺厚的冰碛土底部附近。但是,隧道在开挖了270英尺长,离注浆帷幕约60英尺的地方开始崩塌,而且隧道掌子面穿过砂卵石层进入粉土层,挖掘工作难以继续。隧道掌子面由隔水墙支挡住,随后又在26英尺后的地方修建了第二道隔水墙;然后将掌子面和第二道隔水墙之间填满了细砾。为了使水流排出洞外,还安置了两个排水管;水库中的水位只能任由其升高。

1955年6月,水库水位升高到隧道高程以上78英尺,隧道涌出的水流清澈,流速渐渐增加至每分钟40~60加仑。1955年8月8日至9月5日之间,水库水位没有继续增长,但是,流速急剧增加至超过每分钟140加仑,且水流变得混浊。而此时,在边坡上海拔442英尺、距离隧道650英尺远的一处泉流,流量突然增加了10倍,同样泥泞浑浊。由于自然力的作用,这个隧道自动转化成了一个有效的排水渠。

分析完事件的详细记录后,太沙基断言,覆盖在隧道上方的冰碛土层由于渗透力的作用产生了开裂。这个裂缝,在高程约500英尺的砂土层和水库之间产生了水流通道,这个通道是新近形成的,隧道中的砂卵层原先是独立的、不连续的薄层。

由于隧道和排水竖井的成功作业,边坡稳定性暂时得到了保证,但是新的问题出现了,那就是侵蚀作用。隧道470每周随水排出的土颗粒有5立方英尺之多。这种现象要持续多久呢?侵蚀对隧道自身结构有直接的危害作用。但是,管涌会造成隧道的进一步塌方吗?

如果继续维修隧道,必定花费不菲;项目组提议,采用新设计方案,重新修建一条隧道。因此,水库的蓄水位被降低,在密实的透水砂卵层开挖了一条长346英尺的隧道,编号505。隧道470的渗水大部分来自隧道505所在的砂卵层。隧道505的前200英尺大致与隧道470乎行,随后在距离隧道470上游尽端上方一小段距离处弯转。

原本开挖505隧道的目的正是为了截住通往隧道470的水流,以减少隧道470上的细粒土流失,减缓侵蚀作用。当水库水位高程超过隧道505的高程时,隧道470的水流量有所减少,与此同时,隧道505的水流量如预期的显著增加,且水流清澈,直到最后7英尺的水位升高。当水库水位从563英尺提升到570英尺高时(水库水位的最高值),隧道505的水流量急剧增加,超过每分钟500加仑;并且,水流中含沙量显著增加,最坏的时候,一天能沉积70立方英尺的砂土。

太沙基“从未预料到事情会发展到这个地步,但是这也是一种警示”。他仔细分析了数据,研究了水力学理论,旨在通过观测到的现象,区别管涌和内部侵蚀(冲刷)。前者会引发灾难,而如果是后者,当细砂从砂卵层被簸选冲刷走后,只会增加漏水量。尽管里普利忧心忡忡,太沙基还是坚信管涌是不会发生的。

而此时,水资源管理委员会已经没有耐心了,因为克利夫兰大坝排水渠道维护费用耗费太大,他们想知道太沙基所说的观测法是否真的能解决所有问题。里普利解释道:“在这种场地上修建大坝,太沙基观测法是唯一经济可行的,这里的地质条件太复杂,我们事先根本不可能完全弄清楚。而且,要提前想好所有问题的应对方案也是不可能的啊。”

1963年中期,经过诊断,隧道505的土体侵蚀已经逐步稳定,但侵蚀量仍然很大。太沙基当时已经快80岁了,虽然他身体状况欠佳,但是态度依旧强硬,他坚持认为,根本不用担心。太沙基承认,管涌确实也有可能发生,但侵蚀产生和水库联通的管道的可能性微乎其微。最可能的情况仍然是砂卵岩层间的沙子遭到冲刷。他觉得,冲刷算不上严重问题,因为在某种情况下,只需收集渗流就可以将水重新泵回水库。

但是一旦发生管涌,其后果不堪设想。所以,为了安抚每个人,太沙基提议在隧道口加固一道很强的钢筋混凝土衬砌并设透水底板;太沙基的想法是,在排水渠系统能重新恢复平衡之前,衬砌能堵住管道口,过滤沉积物,发挥保护作用。太沙基打趣道:“安装钢筋混凝土衬砌的花费,让我想起了每次长途飞行前买的人寿保险,我知道这是浪费钱,除非遇到空难,幸好我从来没遇到过。”

卡尔喜欢加拿大不列颠哥伦比亚省,他认为这儿有着全球最美最具挑战性的地质条件。值得一提的是,太沙基经历的种种考验,包括克里夫兰项目在内,都认可了太沙基的努力。他一生都在勤勤恳恳地工作着,他认为自己负责的最后一个项目,也就是米森大坝的建造,是他一生中遇到的最困难、也最具挑战性的工作。

这也是加拿大不列颠哥伦比亚省电力工程公司的一个项目。为了最大限度地利用塞顿湖布里奇河的水能,他们公司打算建造高约180英尺的米森大坝,和现有的60英尺高的布里奇河的分流水坝一起运行。设计初步方案中,计划将原有的分流水坝和新建大坝合为一个系统:在新的大坝修建过程中,原有的分流水坝仍然需要继续运行。1945年,沙威尼根工程公司负责设计了原有的分流水坝,当时,卡萨格兰德教授是该项目的工程咨询师。水坝竣工于1947年。1955年,太沙基开始负责米森大坝项目时,力邀卡萨格兰德加盟。最后,亚瑟负责新水坝的初步设计方案,而太沙基则专心投入“这个项目最麻烦,也最具特色的宏观层面的工作上。”

“麻烦”这个词用在此处再恰当不过了。实际上,分流水坝已经使用逾8年,下沉了6英尺,水坝地表塌陷,形成了许多坑洞,坝心也遭到侵蚀。这还不算,更为严重的是水坝地基渗漏严重。一个60英尺高的大坝已经出现这么多问题,谁敢去建个180英尺高的水坝?太沙基发现,1928年的新水坝设计方案有几处致命的错误。1954年,休柏的加拿大不列颠哥伦比亚省T程公司提出第二套设计方案,招致了太沙基的辛辣讽刺,太沙基写道:(第二套方案)确实好了那么一点,只要水坝后面没有水的话,这个大坝还是很安全的嘛。

这是太沙基所遇到的最糟糕的坝址之一。就跟以往出现的问题一样,根源在场地的地质条件上。山谷的沉积层厚度大于400英尺,而且大多是高透水的河相沉积物;但是,在透水沉积层之间,也夹杂着一层几乎不透水的楔形纹泥层。纹泥层厚度呈楔形变化,从在分流水坝下面的70英尺厚不断减少,到选定的新坝轴线位置时,只有不到几英尺的厚度。分流水坝的原设计者曾在纹泥层上方施打了系列板桩,想以此阻止地下水流通过上部河流沉积层。这一举措尽管暂时控制了水坝下方土层的渗流问题,但是纹泥层以下的高透水层的渗漏问题仍未解决。太沙基预估,除非将新大坝坝基到基岩之间的土层全部封闭起来——例如采用新型的黏土注浆法,才有可能解决渗漏问题,否则渗水量可能会超过每秒100立方英尺。

楔形纹泥层具有高压缩性,这使得地基问题变得更为困难。艾伯塔大学特别为沙威尼根项目开展了实验,实验结果表明,纹泥层非常柔软,这么软的黏土闻所未闻,可能引起分流大坝下沉几英尺。而后来,太沙基根据分流大坝的实际沉降做了一个反分析,计算结果表明,纹泥的压缩指数实际为1.0,“这比艾伯塔大学估计的大了好几倍;卡尔说,他从未遇到过这种情况,原位塑性自然黏土能有如此高的压缩性。他推测,这么软的黏土层可能使新坝的巨大基础下沉深度达25英尺。最严峻的是,纹泥层呈楔形分布形态,它倾向山谷,这样大坝内部的不均匀沉降会很大,而且变化突然,进而产生坝体扭曲、剪切和拉张;这些都易致使大坝开裂,渗流集中,侵蚀洞室,在大坝地表产生塌洞。

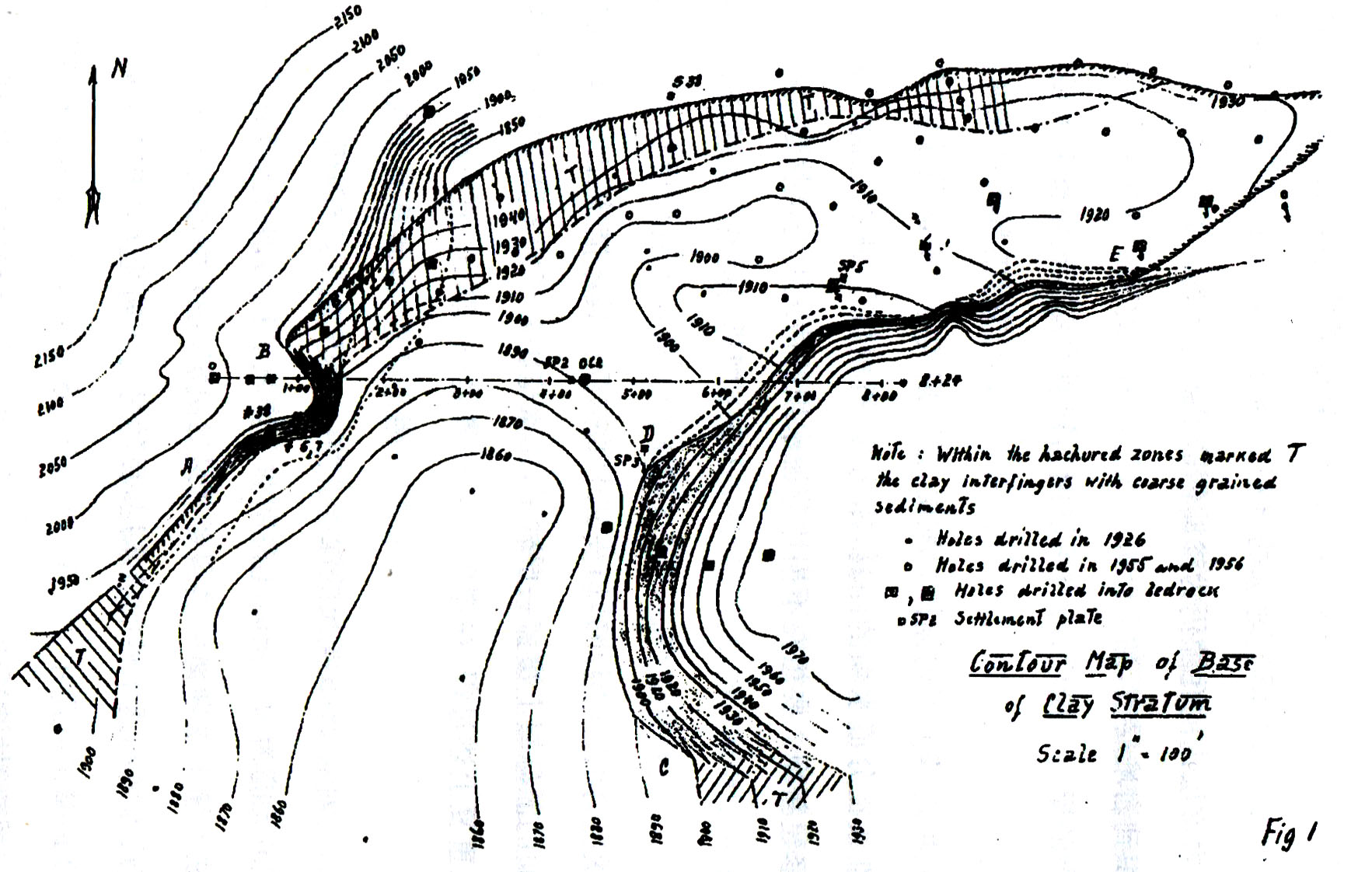

米森大坝:太沙基绘制的黏土层等高线图,根据这幅图,他推断出了古水体沿岸位置。摘自“布里奇河大坝拟选地基处理建议的初步报告”,1957年2月25日。

其实,这种土质情况能导致塌方并不特殊,在以往的分流水坝中,就有类似案例。例如,1952年4月,在一个坝的坝顶发现了一个25英尺长、10英尺宽、4英尺深的洞。到9月时,洞深已扩大为8英尺,洞室体积几乎翻倍。同样令人担心的是:峡谷左面斜坡的侧翼被一层厚厚的岩堆层(大直径的岩块)覆盖着。太沙基断定,这一岩堆层必定以同样陡峭的角度一直延伸到岩床,与河流地基的沉积层相互贯穿。在整体密封的大坝系统下,岩堆层内的孔隙仍为渗漏创造了极好条件。而且,如果纹泥层直接沉积到岩堆层上,黏土会被侵蚀进入岩堆的巨大的孔隙中,生成空洞和巨大的塌孔。最后,极有可能因为管涌的发生致使整个大坝崩塌。

在建造分流水坝时,也曾遇到岩堆层,但当时工程人员判断,想要在整个大坝地基范围内刨掉岩堆层,是不现实的。于是,他们把部分岩堆材料堆放在分流水坝的侧翼,作为“随机填料”。现在他们计划在此材料上修建新坝。要想在不损坏分流水坝的情况下完全移走这些填料是不可能的,因为在新坝施工时期,分流水坝仍需运营。太沙基要求在施工阶段,一定要弄清在新坝过滤层下情况最坏的岩堆层和堆石的大致分布状况,并且采用冲砂填满其中的空隙。具体措施如下:首先,在露出地面的漂砾层上覆盖一层砂子,用水枪将砂子冲入其中的缝隙;然后,再次重复上述过程,在漂砾层再次覆盖一层砂子,直到砂子再也冲不进去为止。太沙基在测试坑进行了跟进实验,发现水枪只能将砂子冲到漂砾层内部2~3英尺的深度。“在此深度之下,空隙仍非常大,对此,我们也无能为力。我们现在做的工作就好比给饱受天花之苦的病人的皮肤上涂上层薄薄的遮瑕膏。”最后决定,在大坝地基之下,铺设一层10英尺厚的高透水性的疏水层,目的是为了防止大坝中的细砂被冲洗到大坝地基的孔隙中。”1957年的9月到10月之间,还没来得及往上面填放坝料时,滤层表面就出现了两处塌孔。经过详细的探讨,工程人员用夯实过的和被冲刷过的材料回填了这两处塌孔。

卡尔其实有很多可以从项目脱身的理由,要不是因为它非常具有挑战性,需要工程师敢于冒险,他本来就打算走的;但是,卡尔对自己的能力相当自信。项目能成功,首先必须要正确理解当地的地质情况。太沙基说,黏土层很危险,要想处理好,必须要精准了解黏土层在场地的形状和走势,以及它与其他沉积物和岩堆接触面的准确形态。为了解场地的地质历史情况,太沙基查阅了许多以前钴孔的地质数据,并重新绘制了地质图,这些数据数量庞杂,其中包括年代最久远的1927年时的100多个钻孔数据。25为了完成岩土T程的工作,太沙基再一次化身工程地质学侦探。

根据黏土层的外部轮廓及其内部结构,太沙基总结出如下论点:拍黏土层在湖底至少沉积了125英尺深,这个湖是一个远古山谷表面的沉积物遭受冰川运动剥离形成的。这个湖至少有3000年历史了,黏土层上的粗粒土层至少从7000年前开始沉积。在左岸和右岸之间的某个地方,黏土层直接沉积在基岩上。在这个古老湖泊的上游和下游处,黏土与砂土层相互交汇,形成了一个“过渡带”,在透水层之间产生一个个条形或楔形的黏土区。

太沙基留意到,黏土层过渡地带的土体和湖底沉积物很相似。湖水对岩堆层的波浪作用不可能将湖底沉积物冲刷到过渡地带,所以,太沙基认为,在黏土层沉积之前,肯定有层连续的河流沉积物覆盖住了岩堆层。基于这样的分析假设,太沙基在钻孔中发现有一处的黏土层直接沉积到岩堆上,很不幸,这个地段恰好是整个大坝设计中最困难的地带,即分流水坝坝肩的下游地带。

分流水坝的坝轴横跨狭长的岩石山谷。太沙基注意到峡谷上游坝轴上的黏土层上表面高程在1925附近上下波动。而其他地段的黏土层上表面的高程达到1960,当时,湖水深度至少有35英尺。“这么大容量的湖中,水的流速相对较小,所以湖底的大量的粗粒沉积物只能是随河流三角洲的缓慢扩展而来,沉积物最高点在湖泊最上游处。黏土层实际上位于三角洲河床的最底层位置。”后来发现,黏土层上部多为粉土,而有些地方的黏土层几乎全由粉土组成,这一点证实了太沙基推论的正确性。太沙基据此推论:“因为三角洲最前面地段临近接近湖泊底层,所以原来沉积在此处的细小颗粒沉积物变成粗颗粒沉积物。”

峡谷(接近分流水坝中心线的上游部分)的下游部分,黏土表层分布不均。太沙基认为此现象说明,随着三角洲的向前延伸,淤泥不断沉降到黏土层上,导致了黏土楔体不堪其上负荷,开始塌陷。在三角洲接近峡谷区域的地段,沉积的速度加快,导致黏土中孔隙水的压力激增,黏土开始受到剪切和软化作用。这部分解释了黏土矿物的高压缩性能,以及此处土层中含有黏土、粉土、砂石、砾石的原因,粉土和黏土来自楔形黏土层中,砂石和砾石来自黏土层上的河流沉积物。太沙基发现,从这一地质剖面图中,想要精准定位原状和扰动的黏土边界相当困难,所以,设计建筑物底部的沉降分布也很难预知。

对这些区域地质情况的理解,为太沙基日后关于此大坝的设计和建造提供了基础。区域地质情况变化很多,施工中的细微疏忽就可能酿成灾难。想要大坝完美竣工,太沙基需要绝对的指挥权力来指导工程,由于他不能每天都到施工现场,这就要求至少有一名专职人员(两个最好)能跟进项目,及时给太沙基汇报T作进展。太沙基指派马克•奥尔森为他的头号工地助手,又让工程师聘请了拉尔夫•佩克的优秀法籍学生耶夫斯•拉克鲁瓦协助配合。拉克鲁瓦想抓住此机会,撰写一篇以如何在恶劣地质条件下建造结构安全大坝为主题的博士论文。

这个项目隶属于加拿大不列颠哥伦比亚省电气公司,公司的总工程师F.A.拉曾比很支持太沙基的工作,非常感谢太沙基前前后后为公司所做的贡献,太沙基之前就协助了赛顿发电厂的建造,后来又为契克姆斯大坝工作,现在,又投入到如此具有挑战的米森大坝项目中来。但是绘图和相关行政人员隶属于加拿大不列颠哥伦比亚省工程公司,该公司归W.G.休伯所有,当时是加拿大不列颠哥伦比亚省电气公司的子公司。在契克姆斯大坝项目时,太沙基曾特别指派阿尔森跟进项目,现在,在米森项目上,太沙基又采取类似举措,休伯觉得太沙基这一要求实在太过傲慢,他受够了太沙基的不服从统一安排与特立独行,愤懑不过,居然开始有意为难太沙基,妨碍他的工作。休伯的这种嫉妒心理并非特例,工程设计师和施工监理人员之间的隔阂自古有之。后来,太沙基说:如果休伯继续如此不配合工作,他就辞职,才结束这一闹剧。太沙基在随后写给拉曾比的信中道:“虽然加拿大不列颠哥伦比亚省工程公司的业务范围在不断扩大,但其机构的精神和对专家意见的态度仍是非常顽固,盲目固守从前。如此看来,该公司的职责和实际表现之间存在很大的差异,出现特大事故,这只是个时间问题,或许不久就能看到。我可不希望自己的声誉因为与此机构有关联而受损。”

这封信使休伯被迫离开米森大坝项目,卡尔非常坦诚地对一个朋友说:“我不喜欢他所谓的合作,这点我从不掩饰。所以,他不得不把工作重心转移到伊朗或伊拉克这些地方刚开工的项目上了。”休伯离开后,太沙基原以为个人问题已经解决,他对拉克鲁瓦坦言:“工程以后的进展工作,我不用担心了,毕竟现在该公司的人都知道了,谁要是不能友好支持工作开展,我还是有点权力的。”太沙基还是高兴得为时过早,他和项目管理部的人冲突不断,在工程竣工之前,太沙基至少两次产生了辞职的念头。他年事已高,身体每况愈下,如果米森大坝想要安全竣工,大坝最好不要经过“那些愚蠢人的手”。

和太沙基的紧密合作使亚瑟•卡萨格兰德心中又感受到了那份久违的温暖,对太沙基更加崇敬了。在他的备忘录里,他称呼“亲爱的卡尔”,在工作之余,还会和卡尔谈心诉衷肠。他们不止在米森大坝项目里合作,还在南萨斯喀彻温河大坝(嘉丁纳大坝)合作。从20世纪50年代开始,一直共事合作,直到1963年初才结束。正是亚瑟在意识到嘉丁纳大坝项目的复杂性后,极力向客户举荐了太沙基。

亚瑟曾因为分流水坝的问题困扰很久,在20世纪40年代末,他在沙威尼根项目工作时,曾担任此分流水坝的设计咨询师。太沙基后来加入项目后,着手撰写了一份非常的报告,详细分析该分流水坝的缺点和不足之处,亚瑟知道后,试图从他的导师那寻求安慰。卡尔策略地在报告中指出,亚瑟关于坝顶高程应允许有5英尺的沉降的建议,非常具有预见性。卡尔•太沙基还一直为亚瑟鼓气,在米森大坝项目中,他知道自己身体状况不佳,不能亲自去现场考察后,还推荐了亚瑟担任首席顾问。

大坝的施工方案是太沙基一手设计的,他推荐索勒坦奇公司进入该项目,该公司曾在阿斯旺大坝项目中,在太沙基的指导下进行了大规模的注浆实验;他们的注浆帷幕技术世界一流,成功解决了黏土层至基岩层之间的透水层渗流问题(讽刺的是,当地政府还想对因此节省下的水征税)。太沙基提议使用PVC塑料膜,以避免黏土层因为高达8英尺的不均匀沉降而发生拉伸破坏,这是项先创性的举措。

这也是北美首次应用泥浆槽壁法来提高分流水坝板桩的质量。太沙基推断,尽管大坝会出现渗漏和塌孔现象,但是,如果处理及时,不会产生致命的问题。太沙基为大坝设计了一套精妙的监测系统,包括沉降板、测斜仪、水压仪、观测井以及测流仪等。通过密切关注测量数据的变化,能非常迅速地发现问题,以便高效采取解决措施。此外,1960年,水库在第一次蓄水后,又全部排空,进行了一次修复检查工作(结果证明修复工作确实很有必要)。

在1960年水库第一次蓄水后,开始初次运行,加拿大不列颠哥伦比亚省的发电产业经历了一个动荡时期,结果以市场地区化告终,但是未来产业发展方向仍不甚清晰。克利夫兰大坝项目的事件再次上演,米森大坝竣工后,加拿大不列颠哥伦比亚省电气公司新上任的主席G.M.施鲁姆了解到大坝后期还需不断投入经费后,表示费解:为什么工程师不能简单地写下所需的花费条目,这样,就不用继续关注它后续的发展状况了。太沙基回应道:“想到施鲁姆博士之前是物理系的主任,那他对岩土工程的态度也就不令人意外了”。在给拉曾比的信中,太沙基写道:“每每想到米森大坝,我非常担心,我非常清楚它的缺陷,我唯一能放心的是,我安装的监测系统还在充分发挥作用……我的时间所剩无几,只盼着米森大坝能尽快竣工,因为,在我‘入土’之前,我还有许多其他重要的工作要做。”