小编语:在地下工程的勘探、建设和维护中,机器人的应用已经成为了新的发展趋势,但以目前的技术,机器人很难在复杂而危险的地下环境中正常工作。

2021年9月,美国的DARPA(国防高级研究计划局)组织了一场总奖金高达350万美元的竞赛,力求一套可以在复杂地下环境中工作的机器人系统。这场竞赛结果如何,又展示了哪些创新的地下作业机器人?本期小编带大家一起了解!

竞赛背景

想要在地下工程施工中应用机器人,首先要让机器人具备复杂环境下的行动能力。地下工程的环境或干燥多尘,或潮湿泥泞。网络与通信情况堪忧,环境中障碍物多且杂,一般的机器人在这种环境中难以正常行动和通讯,更不用说顺利进行施工了。

在地下应用机器人并不简单

为此,美国国防高级研究计划局(DARPA)在2017启动了一项名为地下挑战赛的项目,邀请并资助了一批大学和公司,让他们在4年的时间内设计并制造一款能够在复杂而危险的地下环境中正常工作的机器人系统。

11个不同国家的研究人员参与了这个项目

2021年9月,经过一系列的筛选和评比,8套系统入围最终决赛。DARPA为决赛专门建设了庞大且复杂的地下场地,模拟了隧道,城市地下设施与天然洞室三种环境。

隧道-城市地下设施-天然洞室

DARPA在场地中专门设置了复杂环境与危险机关,包括会突然掉落的顶板,充满烟尘或非常潮湿的环境等。

模拟潮湿环境

模拟出现事故的在建工程

模拟城市地下设施中的上下楼

竞赛主要考察机器人的移动能力、环境感知能力、自主作业能力和网络通讯能力,DARPA认为这四项是地下作业机器人性能的关键。

不同团队的机器人系统思路大不相同

挑战与对策

参与竞赛的机器人系统需要在地下克服多项不同的挑战:

■ 网络通讯:

发生事故的隧道和城市地下设施中,网络信号会很不稳定,建设中的隧道和天然洞室中则可能根本没有信号,有鉴于此,如何建立稳定的网络通讯是第一个难题。参赛团队大部分都采用了传统的解决方案:有线连接或加装大功率无线信号收发装置。

加装了大功率无线信号收发装置的机器人

除了传统方式外,也不乏创新的解决方案,例如让机器人一边前进一边放置信号中继器,通过沿线放置的多个小型中继器形成稳定的远程通讯网络。

■ 行动方式:

建设中的隧道、发生事故或漏水的城市地下工程与天然洞室中总是地形复杂,充满了各种障碍物。在如何解决机器人行动困难这个问题上,各个队伍给出了不一样的解决方案——

飞行机器人:

飞行是解决地形问题的有效方式,但是飞行机器人在续航和载重方面存在严重不足。

仿生学机器人:

四足和六足仿生学机器人是这次竞赛的主流,可提供很强的越障能力,但也存在载重和速度不足的问题。

新型轮式和履带式机器人

采用了多节设计的轮式机器人与传统的履带式机器人同样具备很强的越障能力。

履带是最传统也是最稳妥的选择

竞赛结果

竞赛的具体目标是要求机器人在指定时间内找到场地内的伤员,危险物品和需保护物品,并确认事故点位置,在规定时间内找到最多的目标物品的机器人获胜。此外,参赛团队还需要利用机器人收集的地形数据,为比赛地区绘制一份地图。

第一时间内找到伤员位置是主要目标

最终澳洲联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的Data61机器人系统获得了胜利,这套系统集成了履带和飞行两种模式的机器人:履带机器人可以搭载大型作业和观测通讯设备,而飞行机器人则可以进入履带机器人难以到达的位置进行探测。

飞行机器人平时搭载于履带机器人之上

分离状态

CSIRO团队找到了最多的目标物品,还利用他们的机器人绘制了一幅与DARPA官方地图误差不超过1%的地下地图。

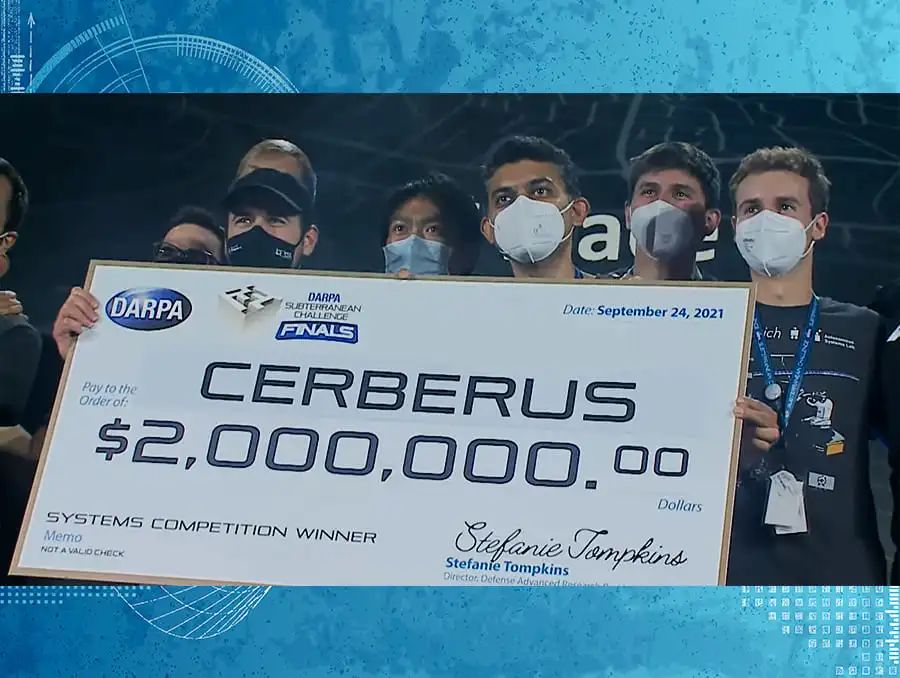

CSIRO队伍最终收获了冠军的200万美元奖金

小编语:复杂和危险的地下作业环境是最需要机器人替代人类的环境,期望在不久的将来机器人能够具备在这类环境中作业的能力。隧道网也会持续关注这方面的最新情报,敬请关注!

内容整理自网络