诸光路隧道作为全球首条双层全预制拼装型隧道,并无任何经验可循,之前带大家了解了隧道内部构件是如何设计制造,今天我们一起来看看在施工方面有何难点又是如何解决的!

“搭积木”式建隧道,双层全预制拼装盾构法隧道建成记(一)

依托上海市科委科研项目,在上海城投公路集团的牵头下,将“产、学、研”结合,诸光路隧道项目通过一次次的试验不断验证施工方案的可实施性与可靠性,确保安全、优质、迅速地完成施工。

隧道内预制拼装精度如何控制

如何体现预制拼装的施工效率

看看他们有什么绝招!

1、立柱基座预留插筋定位难

基座预留插筋是预制立柱与现浇基座的连接点,立柱的定位精度将直接影响后续车道板的安装精度。因此,预留钢筋的定位是否精准,就决定了上层结构的安装及整体预制拼装的精度。

项目设计加工钢筋定位盘,通过调节螺杆与基座钢筋连接,保证定位盘的稳定与水平,并使用全站仪、红外测距仪、水平仪等设备确保精准定位。

2、隧道内部空间狭小,预制构件安装难

隧道内部结构的吊装空间不能像桥梁等建筑一样“为所欲为”,且要满足构件接头的强度与精度等要求,这使得预制构件安装变得异常困难。

(1)该项目部自主设计开发六自由度的机械手,用于安装立柱。且机械手端头可进行遥控操作,真正实现智能建造。

(2)车道板安装旋转、定位余量少,行车与盾构隧道距离近,起吊车道板与立柱顶部距离、与行车大梁距离、与行车支腿距离最小仅为20cm,项目团队设计开发纵向悬臂式行车及专用吊架,解决行车上部空间窄、安装旋转及定位距离小等问题,保证车道板精确安装。

3、基准点控制难

圆隧道掘进轴线与设计轴线会有一定偏差,立柱、车道板安装定位需在满足净宽、净高尺寸条件下,与设计平面曲线和纵坡一致,存在一定难度。

项目团队通过合理结构分块,精确定位立柱基础,并利用现浇湿接头释放误差。

4、梁-柱节点施工难

预制立柱与预制车道板的连接是全预制拼装最重要的环节,二者的连接强度、精度直接影响隧道上层结构的稳定性和质量。

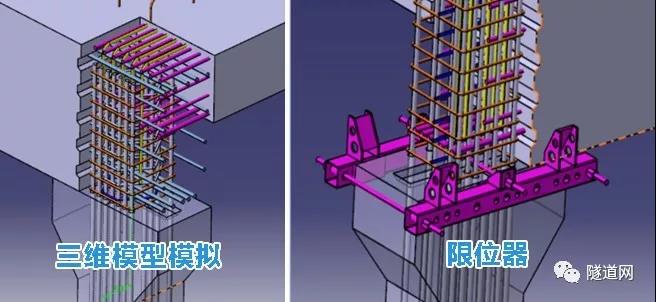

每一联(10跨、共40m)中跨车道板为连续梁体系,并且梁-柱为固结:节点处在0.5m宽度的空间内钢筋布置较密(水平方向28根,竖直方向13根),车道板安装过程中易碰撞。

一方面,在设计方案深化过程中建立BIM模型,模型中预留施工操作空间,模拟拼装;另一方面,项目通过在生产基地进行车道板1:1实体试拼装,以检验车道板与立柱节点的施工可行性和安装效率。就试拼装遇到的问题,与设计协同调整钢筋间距和钢筋数量,使拼装操作更加便利。同时,车道板安装采用限位装置,以控制误差。

全预制拼装,虽“难”点重重

却尽显“快、优、美”,浑若天“承”

1、施工工效快

对于1.39km长的隧道而言,立柱安装仅需20天,上层车道板安装仅需40天,预制盖板及防撞侧石安装均仅需15天,远远小于现浇上部结构210天的施工工期。

2018年11月15日,全预制拼装施工正式启动

2018年12月24日,772根立柱、345块车道板全部安装完成

立柱拼装

2019年2月20日至3月5日,664块预制盖板安装完成

2019年3月6日至3月20日,688块预制防撞侧石安装结束,预制拼装全部施工完成

2019年7月底,计划建成通车

2、外观质量优

为更好地保证预制拼装施工质量,建设方、设计与施工单位联合编制了《盾构法隧道工程装配式内部结构预制构件制作及安装质量验收标准》,为预制拼装施工工艺提供指导和依据。最终施工垂直度控制在1‰以内,安装水平、垂直偏差控制在±5mm,且拼装好的结构外观呈现出清水混凝土的效果。

3、文明施工美

预制拼装减少了钢模板等材料的大量周转,也减少了内部材料运输等施工车辆,从而减少隧道内碳排放,隧道内施工环境大大改善,真正做到绿色施工。不仅减少了施工人员,也进一步推动土木工程建设人员从“农民工”到“产业工人”的历史性转变,将“乐高式”的智能建造变为可能。

4、可复制推广

诸光路隧道的内部结构全预制拼装施工已经完成,而凭借其快速的工效、优异的质量及升级版文明施工为该工艺的推广奠定了良好的基础,在周家嘴路越江隧道工程中再次应用。

我们相信,随着全预制拼装的复制推广,在实现快、优、美的基础上,更能实现经济上的节约,引领隧道施工新潮流。