0 引言

隧道施工中遇到的难题,基本上都是在软弱围岩和特殊围岩施工中。工程实践表明,在软弱围岩中如何尽可能地不让围岩松弛或少松弛只有2 种方法,一个是开挖后尽早使开挖断面闭合,一个是在开挖前预先补强围岩( 预支护) 。实质上,目前在软弱围岩隧道施工中采用的都是这2 种方法的组合。因此,本讲重点说明在不良围岩条件下,采用补强围岩先行,而后采用大断面开挖和支护的方法使开挖断面早期闭合的施工技术。

1 开挖断面早期闭合的概念

这里所谓的开挖断面早期闭合,基本上是针对复合式支护体系而言的,与我们经常提到的“快挖、快支、快闭合”的概念是一致的。

应该指出: 并不是所有的围岩条件都要求开挖断面早期闭合,只是针对某些不良围岩才这样做。因此,可以说开挖断面早期闭合是针对不良围岩的对策。

应该指出,在有自支护能力的围岩中,开挖断面是自然闭合的。即开挖后,无需支护,断面会自行闭合。Ⅰ级和Ⅱ级围岩基本上属于此类围岩。因此,尽早使开挖断面闭合,是针对Ⅲ级以下的自支护能力不充分或没有自支护能力的围岩而言的,特别是后者。

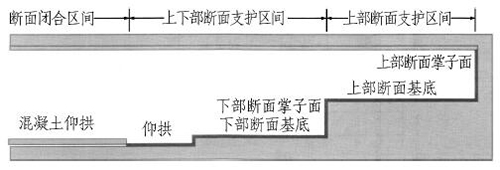

所谓“断面闭合”有2 个概念,一个是横断面的断面闭合,一个是纵断面的断面闭合( 见图1) ,两者是相互配合的。从图1 来看,横断面闭合可能出现在上部断面,也可能出现在下部断面,而纵断面闭合则是指最终断面的闭合。实际上,断面闭合多数是指纵向的断面闭合。纵向的断面闭合可以用时间或距离表示。例如在几小时内闭合,或在几米内闭合,这与围岩条件有极大的关系。一般来说,围岩越差,要求的断面闭合时间越短,也就是断面闭合距掌子面的距离越短。

图1 隧道纵向断面闭合概念图

从闭合距离来看,山岭隧道采用大断面或全断面开挖,是缩短开挖断面闭合时间( 闭合距离) 、减少围岩松弛的重要前提条件,也是实现隧道工程施工机械化和安全施工的重要条件之一。这也是当前山岭隧道施工技术发展的主流。而断面分部越多,闭合距离就越长,显然对控制可能发生的变形不利。

所谓的早期闭合的“早”,一般是指初期支护在距掌子面1D 范围内的闭合。开挖断面早期闭合是指初期支护的早期闭合,而不是二次衬砌的闭合,实质上就是隧道底部与上部断面早期闭合成环。因此,要特别关注隧道底部结构的形成。

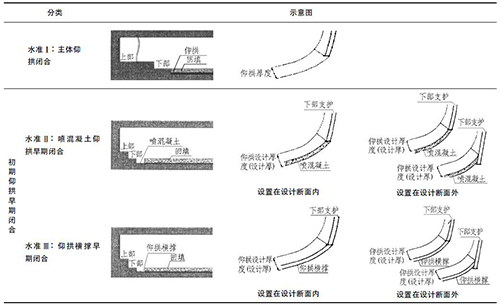

根据日本学者近期的研究成果,以早期断面闭合( 这里称为“早期闭合仰拱”) 为重点,把其按时期和程度( 刚性) 划分为3 个水准,如表1 所示。

我们已经知道了如何实现断面早期闭合,但还没有做到。其基本前提是采用大断面开挖、缩短单项作业时间、提高综合作业的机械化水平,这要依靠隧道施工机械的开发和利用; 否则,断面早期闭合仍然是句空话。

2 开挖断面早期闭合工法的基本模式

目前,日本采用的开挖断面早期闭合工法已经标准化了,其标准模式见图2。

开挖断面早期闭合模式的内涵如下: 1) 施工采用功率为330 kW 的软岩隧道掘进机进行全断面早期闭合; 2) 早期闭合距离以Lf = 6 m 为基本,视初期位移速度( d δ /d t) ,选定Lc = 3 m 和掌子面闭合; 3) 采用形状稳定的曲线掌子面,为确保掌子面作业的安全,防止掉块和剥落,可喷射掌子面混凝土; 4) 开挖的辅助工法基本上采用注浆长钢管超前支护,必要时采用掌子面锚杆补强围岩; 5) 根据量测的初期位移速度等,决定下一步施工。

3 事例分析

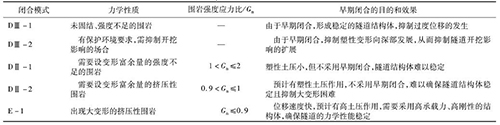

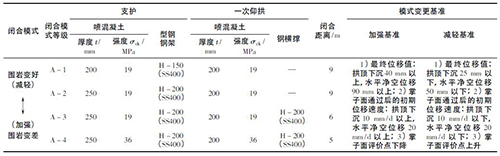

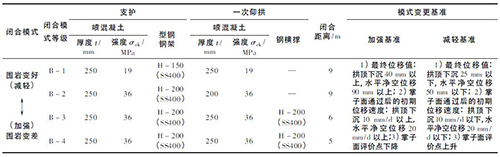

为了便于分析,选定了22 个事例。其中DⅡ1 - 2例、DⅡ2 - 8 例、DⅢ1 - 4 例、DⅢ2 - 5 例、E1 - 3 例( 相当于我们的Ⅳ ~Ⅵ级围岩) ,并划分了5 种早期闭合模式( 见表2) 。采用早期闭合方法的理由汇总见表3。

从收集的43 座采用早期断面闭合工法的隧道的文献来看[1],采用早期断面闭合工法的理由可归纳为: 1) 为了抑制埋深大、不良围岩的净空位移; 2) 作为应对洞口段滑坡的对策,抑制对周边围岩的影响; 3) 抑制埋深浅、地表存在重要结构物的隧道施工引起的地表下沉等。

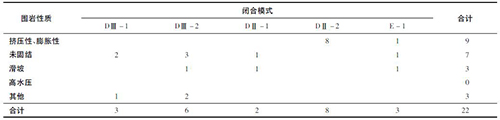

实施隧道断面早期闭合工法的围岩状况见表4。

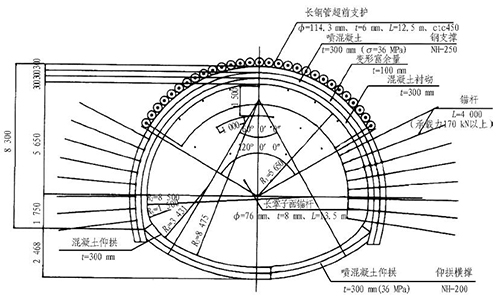

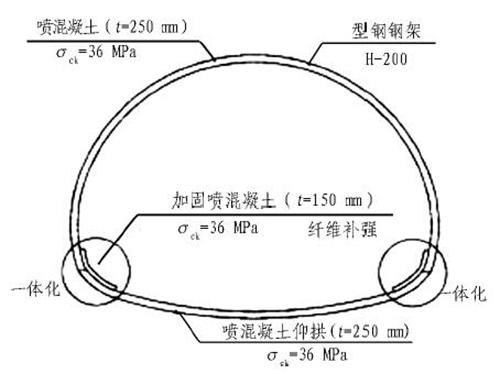

事例中DⅡ - 1、DⅡ - 2、E - 1 型开挖断面早期闭合隧道的构造参数见表5。E - 1 的构造见图3。

表1 早期闭合仰拱设置方法分类

图2 早期闭合的标准模式

表2 隧道断面早期闭合模式的划分

表3 采用早期闭合的理由统计

表4 围岩性质( 事例数)

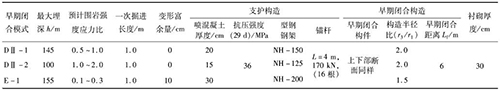

表5 开挖断面早期闭合的隧道构造参数

开挖断面早期闭合构造的构件与隧道支护结构规格相同。因为要缩短早期闭合的距离,确保隧道的力学稳定性,抑制过大变形的发生,变形富余量应与衬砌位移速度相对应,在DⅡ级围岩设定为0,在E 级围岩设定为10 cm。

4 开挖断面早期闭合隧道的施工方法

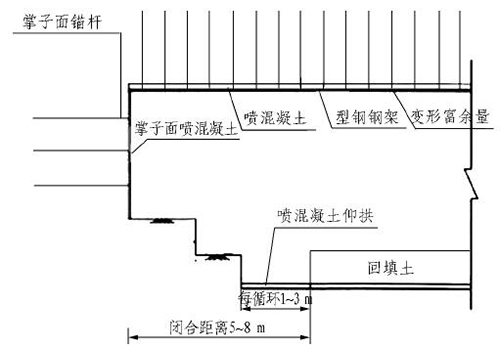

全断面早期闭合方法是按全断面开挖和每次3 m早期闭合的模式交互施工。早期闭合距离基本上取Lf = 6 m。早期闭合施工单元考虑施工性和施工速度,取Lc = 3 m( 见图2) 。在早期闭合施工步骤中,全断面按一次掘进长度1 m,连续开挖3 m,而后一次开挖仰拱3 m。设置3 榀仰拱型钢钢架,喷混凝土在3 m间进行,开挖弃碴临时回填仰拱的3 m,这样就完成了全断面早期闭合的1 个循环。

掌子面在清除易于剥落的岩块后,修整成曲面形状,采用能够提高掌子面自稳性的稳定形状的曲面掌子面。曲面掌子面由直平面和曲面构成。掌子面开挖长度Ls的目标是一次掘进长度L 的2 倍( 包括架设型钢钢架的富余量0. 3 m) ,即基本上Ls = 2L。

5 全断面早期闭合的施工管理方法

下面通过事例说明全断面早期闭合施工的管理方法。

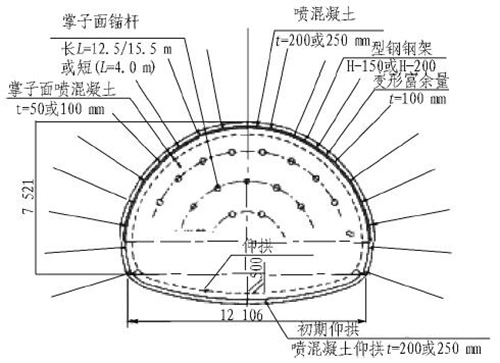

日本七尾公路隧道长1 760 m,通过地段的地质为凝灰角砾岩、白色凝灰岩层以及含砾砂岩层等。根据围岩试件的试验结果,几乎所有项目都显示是膨胀性围岩。在这些地段为了抑制变形的增大趋势,采用了全断面早期闭合的施工方法。采用全断面早期闭合区间的横断面和纵断面见图4 和图5。

图3 早期闭合构造( E - 1) ( 单位: mm)

图4 七尾隧道的横断面( 全断面早期闭合区间) ( 单位: mm)

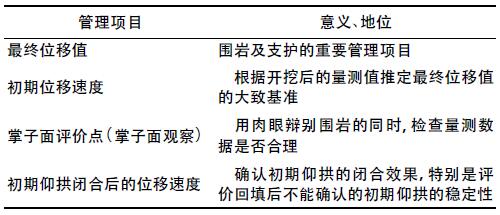

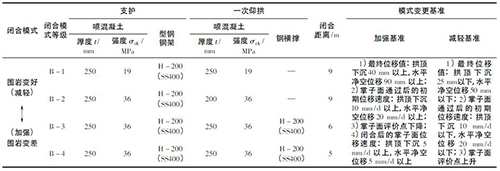

根据施工实际,设定了如表6 所示的全断面早期闭合模式的基准。同时,根据“洞内位移的最终位移值”“洞内位移的初期位移速度”“掌子面评价点”3 个指标设定了模式的变更基准,来综合判断是否变更模式( 加强或减轻) 。

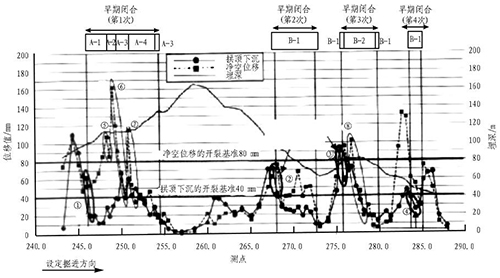

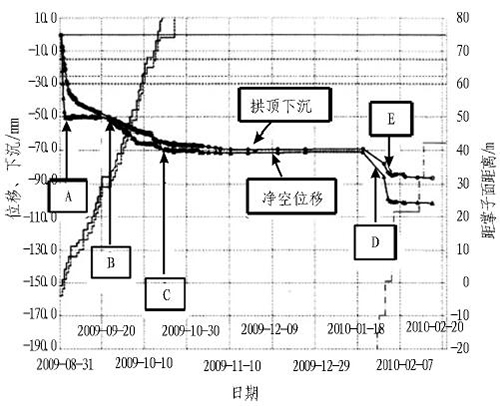

七尾隧道共有4 个区间,总长366. 6 m,采用全断面早期闭合工法。其洞内位移数据( 最终位移值) 见图6,这是隧道开挖后产生的最终位移值,没有包括仰拱施工时产生的位移值。

为了合理应用全断面早期闭合,通过七尾隧道研究了全断面早期闭合的施工管理方法。是以“抑制埋深大的不良围岩发生过度变形( 松弛) ”为目的采用的。首先,设定全断面早期闭合施工中的管理项目( 见表7) ,以其中比较重要的管理项目———最终位移值作为管理基准值; 而后,从最终位移值反推初期位移速度,设定初期位移速度的管理基准值。

图5 七尾隧道的纵断面( 全断面早期闭合区间)

5. 1 全断面早期闭合的管理项目

全断面早期闭合的管理项目见表7。

施工管理中,在隧道开挖后迅速判断支护的稳定性是很困难的。为此,一般都是根据初期位移速度来预测最终位移值。全断面早期闭合的场合要针对最终位移值的管理值设定初期位移速度,而利用初期位移速度的管理基准值进行施工管理。

表6 全断面早期闭合模式的基准( 用于第1 区间)

图6 七尾隧道扩挖时的位移值( 最终位移值)

表7 全断面早期闭合的管理项目

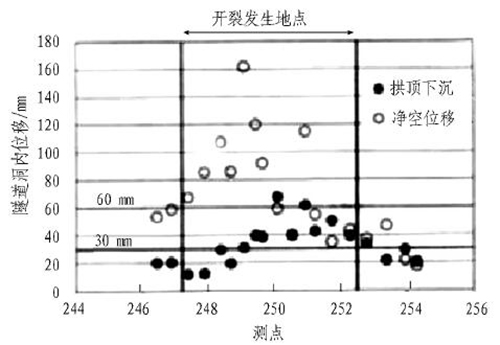

5. 2 最终位移值的管理基准值确定

在七尾隧道中,根据围岩的极限应变设定最终位移值的管理基准值。施工一开始,决定以拱顶下沉40 mm、净空位移90 mm 作为基准值进行施工管理。其结果在全断面早期闭合区间,喷混凝土发生了开裂,其开裂状况见图7。据此,认为拱顶下沉在30 mm 以上,或者净空位移在60 mm 以上时,喷混凝土会发生开裂。

图7 喷混凝土发生开裂的状况

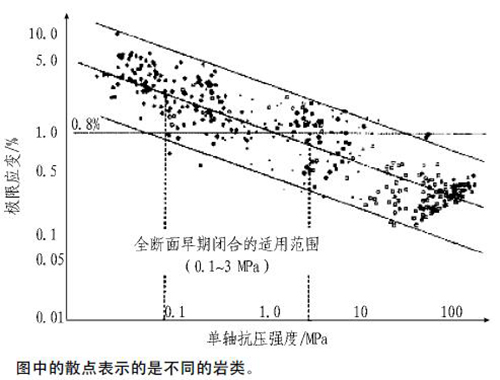

喷混凝土发生开裂时的应变ε 是由评价围岩稳定性基准值的极限应变和单轴抗压强度关系图( 见图8) 决定的。首先,根据下式确定喷混凝土发生开裂时的应变ε。

ε = δ /r ×1 /( 1 - α) ×100 =30 /6 000 ×1 /( 1 -0. 4) ×100 = 0. 9%。

式中: δ 为七尾隧道喷混凝土发生开裂时的隧道壁面位移,取30 mm; r 为七尾隧道的半径,6000 mm; α 为隧道先行位移,取40%。

此外,调查了过去的施工实际,全断面早期闭合大概适用于单轴抗压强度为0.1 ~3 MPa 的围岩,此范围示于图8。

图8 极限应变和单轴抗压强度的关系

据此,需要采用全断面早期闭合工法的围岩,其极限应变( 分布带的中央值) 比喷混凝土发生开裂时的应变大。这说明此时即使喷混凝土发生开裂,也不会损伤围岩稳定性。总之,在全断面早期闭合中,即使喷混凝土发生开裂,如及时应对,围岩不会发生松弛。

依上所述,在全断面早期闭合中,为使完成后支护的健全状态能够达到抑制位移的效果,在设定管理基准值时,既要考虑围岩的稳定性,又要考虑支护的稳定性。实际施工中,在喷混凝土发生开裂、支护强度降低的场合,做好能够迅速实施对策的准备是很重要的。

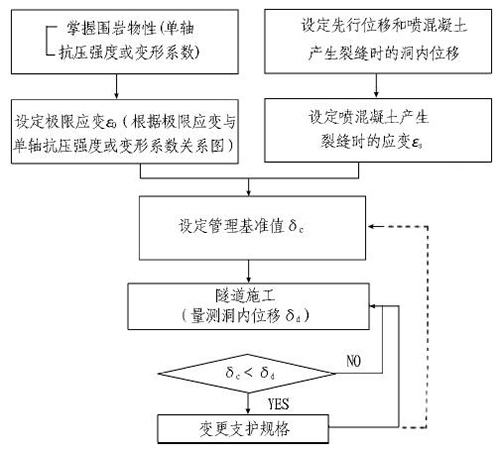

采用全断面早期闭合时,设定最终位移管理基准值的方法流程见图9。图9 中管理基准值( δc) 的设定,要根据左上方的极限应变和右上方的确保喷混凝土稳定2 方面决定。实际上,喷混凝土等发生变异时的洞内位移的设定方法是个问题。

根据七尾隧道的事例研究,拱顶下沉在30 mm 以上、净空位移在60 mm 以上,喷混凝土会发生开裂。这是根据施工实际得到的值,只能作为双车道公路隧道设定管理基准值的参考。

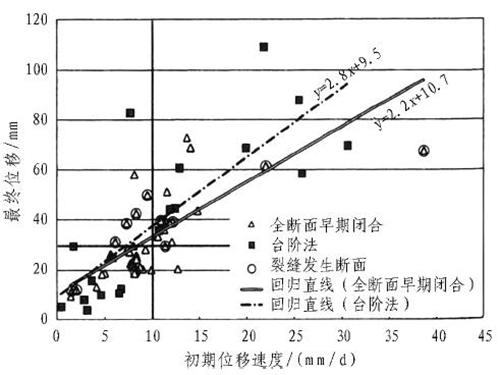

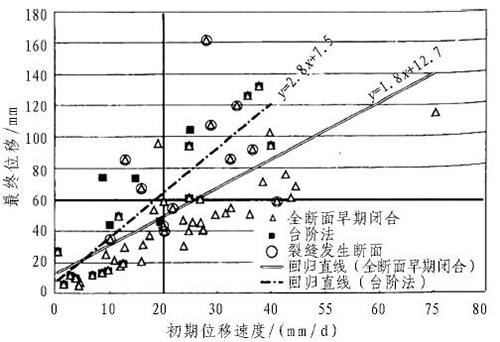

5. 3 初期位移速度的管理基准值

图7 显示的七尾隧道喷混凝土发生开裂时的最终位移值是拱顶下沉30 mm、净空位移60 mm。根据此数据与该隧道的最终位移值( 见图10 和图11) 的关系,结合七尾隧道的施工实际,可以大致确定将拱顶下沉速度10 mm/d、净空位移速度20 mm/d作为初期位移速度的管理基准值。

图9 全断面早期闭合区间管理基准值设定步骤

图10 拱顶下沉的初期位移速度和最终位移值关系( 七尾隧道)

图11 净空位移的初期位移速度和最终位移值关系( 七尾隧道)

在实际施工中,全断面早期闭合开始时可参考初期位移速度的大致基准( 拱顶下沉速度10 mm/d、净空位移速度20 mm/d) 和最终位移值的大致基准( 拱顶下沉30 mm、净空位移60 mm) ,设定管理基准值。全断面早期闭合开始后,根据施工实际反馈,修正初期位移速度和最终位移值的管理基准值。

在实际施工中,基于施工实际修正模式采用基准如下。

5. 3. 1 第1 个区间支护模式的修正

第1 个区间是根据表2 的模式进行变更的。

1) 加强到A - 2( 图6 中的⑤)

采用全断面早期闭合工法后,围岩状况劣化,水平净空位移超过基准值( 达90 mm) 。同时,根据量测,型钢钢架( H -150) 的压应力从拱顶到拱肩出现很大的值( 达到510 MPa) 。根据此量测数据可以看出采用全断面早期闭合工法时,型钢钢架负担了很大的荷载,为了起到控制变形的作用,需要采取具有足够承载力的支护模式。

把型钢钢架改为H -200、喷混凝土厚度从200 mm增加到250 mm 后,控制了水平净空位移,型钢钢架( H - 200) 的压应力也减小到390 MPa。

2) 加强到A - 3( 图6 中的⑥)

加强到A - 2 后,围岩状况继续劣化,水平净空位移再次超过基准值。为此采用了仰拱横撑( H -200) ,同时把一次仰拱的闭合距离从9 m 缩短到6m,抑制了水平净空位移的发展。

3) 加强到A - 4( 图6 中的⑦)

加强到A - 3 模式后,初期位移速度显著增加,在掌子面附近发生了不能设置横撑的状况。因此,为了抑制初期位移速度,在隧道全周喷射高强度( σck = 36 MPa) 混凝土,一次仰拱施工循环从2 m缩短到1 m,迅速架设横撑。可以看出加强前的初期位移速度是43. 9 mm /d,加强后是17. 3 mm /d。其结果如图6 中的⑦所示,也控制了最终位移值。

4) 基准的修正内容

根据第1 个区间的施工实际,修正后的全断面早期闭合模式的基准见表8。作为第2 区间和第3区间的应用基准。

表8 全断面早期闭合模式的基准( 用于第2 区间和第3 区间)

5. 3. 2 基于第3 个区间施工实际的修正

加强到B - 2( 图6 中的⑧) 。

在第3 个区间优先采用高强度喷混凝土,其结果如图6 中的⑧所示,没有设置横撑,只用高强度喷混凝土就可以提高控制变形的效果。

优先采用高强度喷混凝土的区间如图12 所示。虽然在一次仰拱施工后水平净空位移立即收敛( 图12中的A) ,但拱顶下沉仅降低了位移速度,并没有形成收敛的趋势,而且水平净空位移在距掌子面30 m 后再次增大( 图12 中的B) 。

为掌握其原因,对此进行观察,发现在隧道脚部喷混凝土发生了开裂。隧道脚部出现很大的下沉,损伤了一次仰拱的连续性,推定这可能是洞内位移不收敛的原因。

图12 洞内位移数据

为使洞内位移收敛,隧道脚部一体化是很重要的。为此,在隧道脚部喷射高强度混凝土( σck = 36MPa) ,如图13 所示,最终洞内位移收敛了( 图12中的C) 。

图13 脚部加固对策

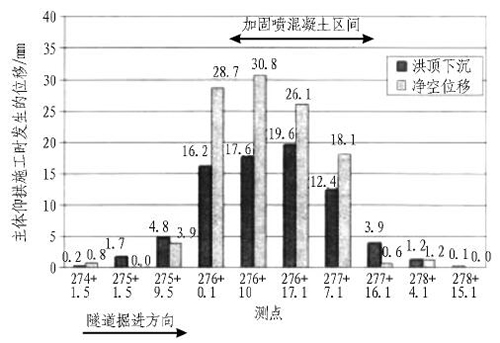

但是在此区间浇筑仰拱混凝土时,洞内位移再次增加( 图12 中的D) 。图14 是仰拱施工时的洞内位移数据。从图14 可以看出,拱顶下沉最大值是19. 6mm,水平净空位移是30. 8 mm,都很大。此位移是取掉一次仰拱上的回填物引起的,回填物的重量也起到控制隧道位移的作用。

图14 仰拱混凝土施工时的位移值

考虑取掉回填物时的位移值,为确保要求的净空断面,浇筑了刚性大的混凝土仰拱,结果洞内位移收敛了( 图12 中的E) 。

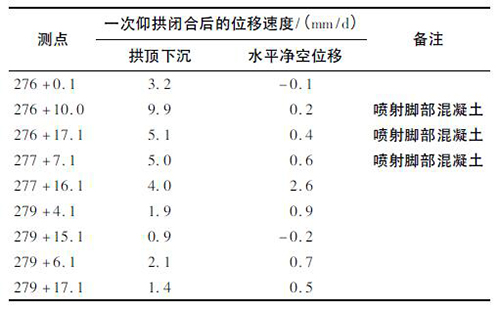

因此,考虑仰拱施工时的稳定性,设定了加强模式的基准。根据前文所述的施工实际,证实横撑与型钢钢架接续形成环状闭合体是很重要的。从一次仰拱闭合后的位移速度( 见表9) 来看,当一次仰拱闭合后出现5 mm/d 以上的位移速度时,在下一循环要设置横撑。修正后的基准见表10。

表9 一次仰拱闭合后的位移速度

6 软弱围岩隧道大断面施工技术的基本经验

从总结国内外软弱围岩的施工实例,特别是开挖断面早期闭合的实例中,应该吸取的经验归纳如下。

1) 尽可能采用大断面开挖技术,是实施“快挖”的前提。在技术条件成熟时,可选择全断面法或超短台阶的全断面法。日本的隧道工程基本上采用全断面法和超短台阶的全断面法。据统计[2],日本70% 以上在建和已建隧道采用台阶法施工,开挖进尺大都控制在1. 0 ~2. 0 m,最差的采用1. 0 m,最好的也不超过2. 0 m,即采用我们所谓的“短进尺、多循环”的开挖循环方式。实际上,在有足够长的超前支护的条件下,进尺采用不小于1. 0 m是比较合适的。

2) 采取有力措施缩短开挖循环的作业时间,如多数采用单臂掘进机开挖、机械架设型钢钢架、锚杆机械手、大容量的喷混凝土机等,确保在要求的闭合距离内完成相应的作业。

3) 施工机械也很有针对性,如能够从下部断面进行上部断面开挖的钻孔机械、预先打设拱脚锚杆或锚管的施工机械等。应该说,提高施工的安全性,施工机械的开发与应用起着重要的作用。例如,首先从掌子面撤出作业人员,而采用远距离控制处于掌子面的机械进行开挖作业,是目前世界各国都在实施或研究的方法。

4) “快支”包括2 方面,一个是初期支护,一个是预支护。在初期支护不能控制围岩松弛( 变形) 的条件下,必须采取预支护,变被动为主动。

5) 按围岩分级选定初期支护参数,通过钢架量测数据进行判断,当初期支护不能满足控制变形的要求时,主要采取变更其规格的方法,而不是采取增加厚度、加密间距等方法。如采用高强度喷混凝土、变更钢架的规格、增加短超前支护( 如小导管) 等,因为增加喷混凝土厚度也好,缩短钢架的间距也好,都将增加该项作业的时间,并无谓地扩大开挖断面,从安全性和经济性上看是不利的。

表10 全断面早期闭合模式的基准( 用于第4 区间)

6) 采用解析法或经验预计隧道开挖后可能发生的变形的量级是最大的难题。日本规定,软弱围岩隧道量测到的位移超过100 mm( 围岩的单轴抗压强度为5 MPa,极限应变为2. 0%,开挖半径为5. 0 m,可能量测的位移是总位移值的50% 条件下的净空位移值) ,就属于大变形的范畴。量测位移超过100 mm 就意味着实际位移可能超过200 mm。因此,日本是以100 mm作为一个基准。也就是说,在软弱围岩隧道必须采取各种措施把量测位移控制在100 mm 以内,这也是日本在极为软弱围岩中的隧道设置预留变形量的一个基准( 在其他情况下均不设预留变形量) 。

因此,建议施工目标就是把量测位移控制在100 mm以内。

当挤出位移较大时( 例如根据计算或量测预测可能超过50 mm 时) ,必须采取补强围岩的对策予以控制。

在台阶法中,控制脚部下沉异常重要,要预先采取预加固对策对脚部围岩予以补强。

7) “快闭合”指尽可能地缩短闭合距离,让开挖断面早期闭合。一般来说,闭合距离应控制在开挖断面宽度的1 倍以内。也就是说,从开挖到变形收敛的距离也应在这个距离内,断面增大,这个距离就要相应缩短。日本收集了30 座发生挤压性大变形隧道的实例[3],其中72%是采用所谓的超短台阶的全断面法。在通过断层破碎带和围岩强度应力比在0. 7 ~ 1. 2 的软弱破碎的蛇纹岩地带的三远公路隧道中,断面闭合距离约取距上部断面掌子面7 ~ 9 m,而意大利采用全断面法开挖时,闭合距离只有0. 5D 左右。

8) 必须坚持二次衬砌在变形收敛后设置的原则,即二次衬砌不承载的原则。只要各项技术到位,是完全可以做到这一点的,但在断层破碎带以及特殊围岩中,为了承受可能产生的“后荷”现象,必须修筑二次衬砌( 这意味着,在其他场合,可以不修筑二次衬砌,把初期支护+ 围岩作为永久支护) 。

9) 重视对揭露的掌子面围岩的观察,加强对初期位移速度的量测,为预测最终位移值创造良好条件。

10) 把“施工技术到位”作为重点,加强施工管理。

在大规模的隧道工程建设中,存在一个非常现实的问题,就是技术不到位。如果这个问题解决了,很多不应该出现的问题将迎刃而解。例如喷混凝土,我们要求1 d 的初期强度达到9 ~ 10 MPa,要求锚杆都要设置垫板,要求钢架与围岩或喷混凝土密贴等,都存在技术不到位的问题,由此引发的大变形、塌方等事故是不少的。

7 结语

本讲说明的开挖断面早期闭合的方法,普遍适用于软弱围岩及特殊围岩,特别是对控制大变形具有指导意义。我们在实际施工中也开始体会出这种方法的价值,也积累了一些经验。把掌子面前方围岩的补强与掌子面后方开挖断面早期闭合结合在一起,在有水的条件下,再把掌子面前方围岩的超前钻孔预测组合在一起,是解决不良围岩隧道施工的基本方法。

摘自:隧道建设